Wenn es ein Computerspiel gibt, bei dem sich Wladimir Putin verstohlen eine Träne der Rührung aus den Augen wischen würde, dann wäre es wohl "Atomic Heart". In der alternativen Zeitlinie des russischen Action-Shooters besiegte die Sowjetunion Nazi-Deutschland im Alleingang schon vier Jahre vor 1945. Möglich war das dank genialer Erfindungen durch herausragende russische Wissenschaftler. Medizin, Kybernetik, Elektronik und Microelektronik, ganz gleich welche Fachrichtung: Die Sowjetunion führt uneinholbar. Schon 1948 ersann man hier das Internet, die Robotik, die KI. Längst haben freundliche Roboter zahlreiche Tätigkeiten der Arbeiter "der Stirn" und die "der Faust" übernommen.

Grundlage des Fortschritts: das Polymer. Ein Wunderstoff, der das Speichern von beliebig großen Informationsmengen und deren Übertragung ermöglicht, auch ins menschliche Hirn. Er eröffnet zuvor ungeahnte Möglichkeiten! Können und Wissen lassen sich auf einen anderen Menschen übertragen. Jeder kann im Handumdrehen sein, was er schon immer sein wollte: Ein Pianist, ein Ingenieur, ein Kosmonaut. Und zusammen mit einem neuen Hirnscanner ließe sich die aufblühende Sowjetgesellschaft auf eine neue Stufe heben: dem Kollektiv 2.0. Jeder wäre mit jedem und allem vernetzt, alle wären gleich und jeder Gedanke ein geteilter. Soweit der Plan. Ein kommunistischer Digitaltraum, der nun im fiktiven 1955 Wirklichkeit werden soll.

Wenn es knarzt im Kollektiv

Kurz vor der großen Vernetzung trifft KGB-Agent P-3 in einer dieser Traumstädte ein. Des Spielers Alter Ego schlendert durch eine friedliche und farbenfrohe Welt voller glücklicher Sowjetbürger. Roboter säubern die Straßen, verschenken Eis, stehen für medizinische Behandlungen hilfreich zur Seite. Monumentale Architektur und meterhohe Heldenstatuen in stalinistischer Ästhetik zeugen vom Sieg der Werktätigen über das kapitalistische System. Die auf der Unreal-4-Engine basierende Spielegrafik zeigt hier ihr Potenzial. Mit viel Liebe zum Detail setzte das kleine Entwicklerstudio Mundfish die futuristische Retrowelt in Szene. Selbst große Studios hätten solche Intros kaum besser hinbekommen.

Doch was wäre die Story eines Action-Shooter, wenn in dieser Traumwelt nicht etwas gründlich schiefginge. Auf dem Weg zum geheimen Forschungsareal 3826 wird das Flugauto von P-3 beschossen und stürzt ab. Kaum befreit aus dem Wrack wird schnell klar: Etwas oder jemand hat die Kontrolle über die vernetzten Roboter übernommen. Die zuvor friedlichen KI-Zeitgenossen ziehen mordend durch die Straßen, wer nicht fliehen konnte, starb einen brutalen Tod. Brände, zerstörte Fahrzeuge und Leichen überall. Mittendrin P-3. Er soll herausfinden, was geschehen ist und muss dafür tief in die Forschungseinrichtungen vordringen.

Dem Roten Stern ist alles möglich

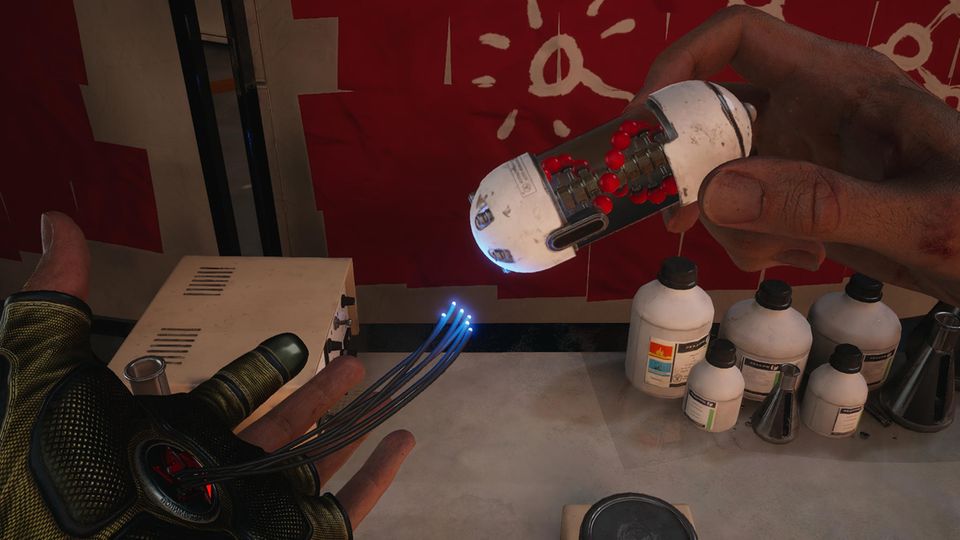

Es hätte keinen Geeigneteren treffen können. P-3 hat sämtliche militärische Ausbildungen durchlaufen und trägt einen Spezialhandschuh mit dem Namen Charl-es. Seine Vorteile liegen, das Wortspiel muss leider sein, auf der Hand. Charl-es ist eine KI, parliert wahlweise in gehobenem deutsch, britischem englisch, polnisch, russisch, italienisch oder französisch und kann dank der Kraft des Polymers allen Gegnern ordentlich zusetzen. Tipp: Die Audiosprache kann nur im Startmenü geändert werden, nicht im laufenden Spiel!

Auf der Handfläche von Handschuh- Charl-es prangt, wie könnte es anders sein, ein Roter Stern aus dessen Mitte Konnektoren ausfahren, um Gegner in die Höhe zu heben, sie mit Stromschlägen zu schocken, einzufrieren oder P-3 in einen Schutzschild einzuhüllen. In der anderen Hand hält P-3 alle möglichen futuristischen Knarren. Die benötigt er auch, um sich der feindlichen Roboter zu erwehren. Deren Zahl in der weitläufigen Spielewelt ist endlos. Kaum hat der Held einen Roboter zur Strecke gebracht, taucht eine Reparaturdrohne auf und stellt die Maschine wieder her. Wer die Fähigkeiten des Handschuhs mit der passenden Wumme zu kombinieren weiß, dem geht das Roboterrösten leicht von der Hand. Schleichen funktioniert leider nicht besonders gut, doch wer rennt, kann auch gewinnen. Die KI verliert schon nach wenigen Metern jede Lust an der weiteren Verfolgung.

Hier endet der schöne Sowjettraum

In den Eingeweiden der Forschungslabore wird selbst dem stramm linientreuen P-3 langsam klar, dass es hinter der glücklichen Fassade deutlich dreckiger und machthungriger zugeht. Hier wird an Waffen, militärisch nutzbarer Gentechnik und Gedankenkontrolle geforscht. Doch wer hält am Ende, den "Hauptschlüssel" für alles in Händen? Das Kollektiv mit Sicherheit nicht, wird P-3 langsam klar. Es gibt eben doch im Kollektiv der Gleichen, Menschen, die gleicher sind und einem "am meisten gleichen" an der Spitze.

Hier beginnt dann der systemkritische Teil, den Putin und andere Autokraten wohl weniger unterhaltsam fänden. Am Ende aller Autokraten, macht das Spiel klar, steht das Streben nach absoluter Macht über das System und die Menschen bis hin zur Weltherrschaft. Die Geschichte wird hauptsächlich durch Gespräche mit dem Handschuh, Funkmeldungen, vielen E-Mails mit Audio-Anhängen und Gesprächen mit Toten erzählt. Wer stets eilig ballernd durch die Gegend rennt, verpasst die vielen kleinen Geschichten, Hinweise und Details dieser Welt.

Kein Frauentyp: Miesgelaunt, gewaltbereit mit derben Fäkalhumor

Doch mit dem Denken hat es Sowjetagent P-3 nicht so. Seine Welt ist eher die sexualisierte Fäkalsprache. Miesgelaut pöbelt er sich durch die Welt und raunzt alles und jeden derbe von der Seite an. Außer seinen Vorgesetzten natürlich. Hier gilt die Treue. Humor ist eben Ländersache. Vielleicht blitzt hier russischer Witz durch. Man weiß es nicht. Ältere Gamer-Semester dürften sich an Duke-Nukem erinnert fühlen. Das war 1996. Auch damals war der Humor ein anderer. Derb galt als männlich kernig und sexistische Sprüche hatten das Niveau ertappter Pennäler, die nicht wissen, wie sie auf ein Oben-Ohne-Bild reagieren sollen.

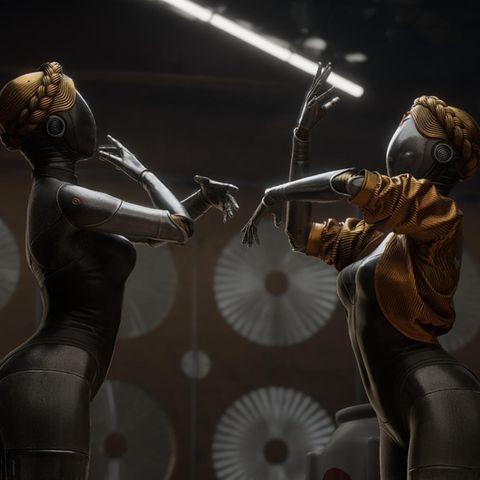

Was auf jeden Fall an jeder Ecke durchblitzt, ist die beeindruckende grafische Arbeit des kleinen Entwicklerstudios. Die Roboter, Geräte, Züge und Maschinen des imaginären 1955 sind auf internationalem Spitzenniveau. Ihr Design schafft die Balance zwischen Glaubwürdigkeit, futuristischer Retroform mit einer Prise Sowjetästhetik. Diese Welt macht optisch einfach Spaß, auch weil die Grafik auf dem PC butterweich läuft. Viele Games von größeren Studios haben nach der Veröffentlichung deutlich mehr Probleme mit der Performance. Ruckler, Micro-Stotterer, grafische Fehler in Texturen. Die Liste möglicher Spielverderber ist lang. "Atomic Heart" leidet an kaum etwas davon.

Leider kein Ray Tracing

Was es trotz früherer Ankündigungen und beeindruckender Trailer nicht ins Spiel schaffte ist Ray Tracing. Die Technik zur Berechnung der Lichtbrechung hat einen ausgesprochenen Hardwarehunger. Ein "Atomic Heart" mit Ray Tracing wäre ohne DLSS wohl nur mit sehr niedrigen Framerates spielbar.

Dafür wird Nvidias "Reflex" unterstützt, einer insbesondere bei schnellen Shootern nützlichen Technik. "Reflex" verringert die sogenannte System-Latenz, also der Zeitspanne zwischen dem Mausklick oder der Tastatureingabe und der darauffolgenden Aktion im Spiel. Manchmal kann zwischen beidem eine kleine, aber spürbare Verzögerung liegen und einem als Gamer in reaktionsschnellen Speilen den Tag versauen. Hektisch wird es in "Atomic Heart" vor allem im letzten Drittel des Spiels, wenn ganze Horden unterschiedlicher Gegnertypen dem Protagonisten an das virtuelle Leben wollen.

Ukraine fordert Verkaufsverbot von "Atomic Heart"

Ans Leder wollen unterschiedliche Kritiker auch den Entwicklern des Spiels. Und das liegt am Angriff Russlands auf die Ukraine. Ausgerechnet zur Woche des Jahrestages des russischen Angriffs veröffentlicht ein aus Russland stammendes Unternehmen ein Spiel, dem Verherrlichung der Sowjetunion vorgeworfen wird. Ein denkbar unsensibles Timing. Dabei dürften Mundfish sowie dem französischen Vertrieb Focus Entertainment bekannt gewesen sein, unter Beobachtung ukrainischer Behörden zu stehen. Das Ministerium für Digitale Transformation in Kiew bittet daher die Vertriebsplattformen Steam, Microsoft und Sony, den Verkauf des Spiels einzustellen. Gamer weltweit rief es dazu auf "Atomic Heart" zu boykottieren. Der Vorwurf: Die Verkaufserlöse finanzierten den Krieg Russland gegen die Ukraine.

Mundfish schweigt. Möglicherweise auch, weil jede politische Äußerung die Verkaufszahlen in Russland gefährden könnte. "Atomic Heart" gilt als das am meisten erwartete Spiel unter russischen Gamern seit Jahren. Das kleine Unternehmen sitzt heute auf Zypern, hat aber seine Wurzeln in Russland. Nicht nur personell, auch finanziell.

Entwicklerstudios brauchen noch vor der ersten Codezeile vor allem eines: einen Investor. Mundfish nennt auf seiner Webseite drei Geldgeber, wobei den Ukrainern vor allem Gem Capital sauer aufstößt. GEM steht für Global Energy und Mining. Die ebenfalls auf Zypern ansässige russische Investmentfirma steckt ihr Geld sowohl in digitale Unterhaltungsprodukte als auch auch in Gas und Öl. Firmengründer Anatoliy Paliy war zuvor bei Gazprom tätig. Der russische Staatskonzern gilt als verlängerter Arm Putins und der Armee. Der Vertrieb des Spiels in Russland liegt in Händen des russischen Technologiekonzerns VK, an dem Gazprom zur Hälfte beteiligt ist und dessen Social-Plattform VKontakte als stramm linientreu gilt. Zweiter Investor ist Gajin Entertainment, ebenfalls in Russland gegründet, heute in Budapest ansässig. Der Dritte im Bunde kommt aus China: Tencent.

Eine makellose Finanzierung ist schwierig

Ein Teil der Verkaufserlöse fließt selbstverständlich zurück an die Investoren, das ist schließlich deren Geschäft. Eines, das Jahre vor der Invasion Russland in die Ukraine abgeschlossen wurde. Ursprünglich sollte "Atomic Heart" bereits 2018 erscheinen, die Entwicklung des Spiels dürfte also schon um 2015/16 begonnen haben. Zudem ist der russische Markt für Investoren in Games sehr klein, "Gem Capital" und "VK" sind naturgemäß die ersten Anlaufstellen für Gaming-Startups wie Mundfish. Gajin-Entertainment wurde durch das international populäre Kriegsspiel "War Thunder" reich. Tencent, Erfinder von WeChat, der staatlichen Pflichtapp für jeden Chinesen, investiert in Gamingstudios weltweit, auch in internationale Größen wie Activison Blizzard (Microsoft) und Epic Games. In einer globalisierten, vernetzten Wirtschaftswelt ist ein sauberes Trennen von moralisch Gut und Böse schwer möglich.

"Atomic Heart" ist keine Sowjet-Verherrlichung

Das gilt auch für den Inhalt. "Atomic Heart" idealisiert die Sowjetunion nur auf den ersten Blick. Spätestens nach der Hälfe des Spiels wird die grundsätzliche Systemkritik deutlich: Auch in einer kollektiven Gesellschaft wird es immer Menschen geben, die mehr Macht wollen. Insgesamt ist die Story solide, aber eher auf B-Movie-Niveau. Die Entlehnungen am großen Vorbild "BioShock" des US-Studios 2K aus dem Jahr 2007 sind augenfällig, vor allem in einer Szene kurz vor Ende des Spiels. Auch in BioShock ging es um einen Wahnsinnigen, der die perfekte Gesellschaft mit Hilfe einer Plasmid genannten Technik erschaffen wollte. Ein Gegenentwurf zum Kapitalismus und Kommunismus. Auch an Vorlagen für alternative Zeitlinien mangelt es in Spielen nicht. Großes Vorbild ist die Serie "Fallout" des US-Entwicklers Bethesda. In Fallout sind alle amerikanischen Träume der 50er und 60er Jahre wahr geworden. Bedingungsloser Patriotismus, die Familie als Herzstück der Nation, atomgetriebene Autos, hilfreiche Roboter, starkes Militär mit überlegener Technik und der böse Russe abgehängt. Bis es zum Atomkrieg kam… Gestört hat das niemanden. Es waren Spiele, eine Kunstform, eine Fiktion.

Easter Eggs: Botschaften der Entwickler im Spiel

Anders kann das bei den sogenannten Easter Eggs aussehen, von den Entwicklern versteckte kleine, persönliche Botschaften im Spiel. Nahezu jedes Game hat sie. In "Atomic Heart" meinen aufmerksame Spieler jedoch ein Muster perfider Seitenhiebe auf die Ukraine zu erkennen. So würden fliegende Roboter im Spiel Geranientöpfe abwerfen. Geranie ist die russische Bezeichnung für ihre iranischen Drohnen. Eine Landkarte an einer Pinnwand zeige die Krim als Teil Russlands, obwohl sie auch in der alternativen Zeitlinie zur Ukraine gehört habe. Auch eine Dose Schweinefleisch in den Nationalfarben der Ukraine wird kritisiert.

Die Beurteilung bleibt schwierig und die Entschlüsselung möglicher anti-ukrainischer Botschaften erfordert ein hohes Maß an Fachwissen und Fantasie. So ist zwar im Russischen das Schwein tatsächlich die abwertende Bezeichnung für Ukrainer, die im Spiel dargestellte Konserve hat jedoch ein reales Vorbild und die Nationalflagge ist es auch nicht, die Farben sind umgedreht. Die monierte Landkarte hängt zerknittert an einer Pinnwand, die Krim ist mit Mühe in einer Ecke zu sehen. Um etwas zu erkennen, ist schon ein Screenshot mit anschließender Vergrößerung notwendig. Ebenfalls an Pinnwänden finden sich Postkarten auf denen Donezk als Urlaubsdestination beworben wird. Hier stellt sich allerdings die Frage, warum ausgerechnet diese von den Russen seit 2014 annektierte Stadt ausgewählt wurde und nicht eine unstrittige wie etwa Moskau, Minsk, St. Petersburg/Leningrad. Mit dem jüngsten Patch wurde die Donezk-Postkarte allerdings aus dem Spiel entfernt.

Lohnt das Spiel?

Lohnt das Spiel nun? Für Fans des Shooter-Genres auf jeden Fall. Atomic Heart ist eine schrille Mischung aus Ballern, Kloppen, Rätsellösen in einem aus westlicher Sicht frischem Setting. Erfreulicherweise sind fast ausschließlich Roboter das Ziel und keine (virtuellen) Menschen. Was mitunter nervt sind die Türschlösser, die nur durch Mini-Spiele zu knacken sind. Einige sind eine echte Qual. Den Entwicklern scheint das durchaus klar gewesen zu sein. Sie lassen P3 mit dem Handschuh über die Sinnlosigkeit dieser Sperren streiten. Nicht die einzige Stelle von Selbstironie. Sympathisch.

Mundfish hat das nichts neu erfunden, sondern bewährte Zutaten launig neu kombiniert. Eine große Portion BioShock, etwas Fallout, abgerundet mit einer Prise Portal. Kann man nichts falsch machen. Eines jedoch haben sie den Mitbewerbern voraus: die Soundtracks. So viel Musik gab es wahrscheinlich noch nie in einem Shooter. 90 eigens komponierte oder neu abgemischte russische Songs. Sie plärren aus Autoradios und Kofferradios oder spielen als Hintergrundmusik. Für einen Teil ist der australische Musiker Mick Gordon verantwortlich. In einem Post verdammte er den russischen Angriffskrieg und lobte zugleich die kreative Arbeit mit Mundfish, die im als Künstler alle Freiheiten gelassen hätten. Seine Einnahmen spendete er dem Roten Kreuz. So sieht ein Statement aus.