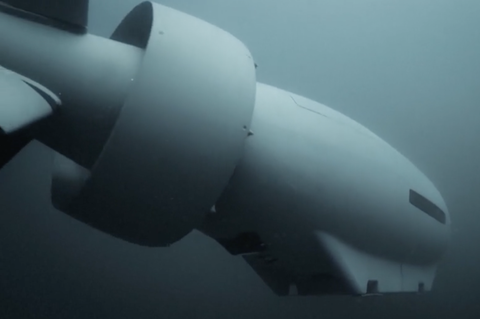

Für russische Seestreitkräfte dürfte es in den kommenden Jahren ungemütlicher in der Ostsee werden. Die schwedische Marine will ab 2030 das modernste konventionell betriebene U-Boot der Welt in Dienst stellen. Hersteller Saab hat nun erstmals detaillierte Informationen zum Typ A26 der Blekinge-Klasse veröffentlicht. Das Boot soll neue Maßstäbe bei Tarnung und Unterwasseraufklärung setzen – und ist speziell für den Einsatz im flachen und schwierigen Operationsraum der Ostsee konzipiert.

Atomgetriebene U-Boote können über Monate untergetaucht bleiben, da ihnen der Reaktor theoretisch jahrelang Energie für Antrieb, Stromgeneratoren und Luftfilteranlagen liefert. Nachteil: Kernreaktoren und ihre Systeme benötigen viel Platz und machen diese Boote groß und schwer. In der weiten See ist das kein Problem, in der flachen Ostsee jedoch schon.

Die Marinen der Ostsee-Anrainer Deutschland, Norwegen, Dänemark und Schweden setzen daher auf konventionelle diesel-elektrische U-Boote. Über Wasser wird mit Diesel gefahren, getaucht mit Elektromotoren. Dank außenluftunabhängiger Antriebe (AIP) gehören die Zeiten, in denen solche Boote nach wenigen Stunden auftauchen mussten, längst der Vergangenheit an. Moderne konventionelle U-Boote können heute bis zu drei Wochen unter Wasser bleiben.

Stirling statt Brennstoffzelle

Während die meisten nichtnuklearen U-Boote ihre Energie aus Brennstoffzellen oder Lithium-Ionen-Akkus beziehen, setzen die im U-Boot-Bau erfahrenen Schweden auf den Stirling-Motor. Auch die 1996 in Dienst gestellte Gotland-Klasse schleicht mit diesem äußerst leisen Motor durch die Ostsee.

Der Stirling-Motor macht sich das Ausdehnen und Zusammenziehen von Gasen bei Erhitzung zunutze. Das Grundprinzip besteht aus zwei Zylindern und Kolben in einem mit Gas gefüllten, geschlossenen System. Im ersten Zylinder wird das Gas erwärmt, es dehnt sich aus. Der entstehende Druck wird zum zweiten Zylinder geleitet und presst dort den Arbeitskolben herunter. Das anschließend abgekühlte Gas zieht sich zusammen und strömt zurück in den ersten Zylinder, wobei es den Arbeitskolben nach oben saugt. Der Arbeitskolben ist mit einer Kurbelwelle verbunden und treibt die Schiffsschraube an.

Stirling-Motoren haben kaum bewegliche Teile und sind daher sehr leise, sie erzeugen keine Abgase und sind äußerst verschleißarm. Der verbesserte Stirling-Motor von Saab in der A26-Klasse soll deutlich leiser sein als jeder andere konventionelle U-Boot-Antrieb und wochenlange Tauchfahrten ermöglichen – allerdings nur bei sechs Knoten, etwa der Geschwindigkeit eines gemütlichen Fahrradfahrers.

U-Boot soll schwer aufzuspüren sein

Für Verfolger möglichst unsichtbar zu sein, ist der Heilige Gral der U-Boot-Konstruktion. Kaum hörbar zu sein, ist der beste passive Schutz; möglichst nichts abzustrahlen, der zweitbeste. Durch ein hoch entwickeltes Entmagnetisierungssystem hinterlässt das A26 kaum magnetische Spuren. Ein spezieller Korrosionsschutz reduziert zusätzlich elektromagnetische Signaturen, die entstehen, wenn Metall mit dem leitfähigen Meerwasser reagiert.

Aktivem Sonar soll das A26 mit einer sonarechoabsorbierenden Ummantelung entgehen. Zugleich ist der Rumpf – ähnlich einem Stealth-Flugzeug – so geformt, dass er Sonarpings zerstreut und so den Verfolgern keine klaren Zieldaten liefert. An der Oberfläche sollen beide Systeme das Aufspüren des Bootes durch Radar- und Infrarotsensoren erschweren.

Der perfekte Aufklärer für die Ostsee

Neben der Bekämpfung gegnerischer Schiffe und U-Boote zählt heute vor allem die verdeckte Aufklärung zu den zentralen Aufgaben moderner Unterwasserboote. Genau das sollte das A26 vor allem in der Ostsee besser können als etwa der Typ 212A, das modernste U-Boot der Bundesmarine. Das A26 ist deutlich kleiner als das deutsche Boot – zehn Meter kürzer, gut zwei Meter schmaler und mit einer getauchten Verdrängung von 2.100 Tonnen gegenüber 2.800 Tonnen beim Typ 212A. In der flachen Ostsee, die an einigen Stellen nur 20 Meter tief ist, ist das ein großer taktischer Vorteil. Der Typ 212A benötigt schon um überhaupt tauchen zu können, 20 Meter Tiefe – das A26 nicht. Damit könnte das neue schwedische Boot eine Lücke in den Nato-Fähigkeiten schließen.

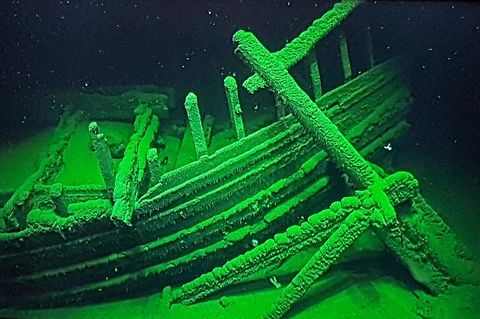

Ein besonderes Merkmal ist die sogenannte Seabed-Fähigkeit: Das Boot kann sich auf den Meeresboden legen, um unbemerkt zu operieren. Über eine große Schleuse können Taucher, Ausrüstung oder Seedrohnen ausgesetzt werden. Durch den sandigen Grund der Ostsee sind am Boden liegende U-Boote praktisch nicht zu orten. So kann das A26 als getarnte Unterwasserbasis dienen – ein taktischer Vorteil bei verdeckten Operationen und Aufklärungseinsätzen.

Multi-Domain Operations sollen Nato Vorteile sichern

Das A26 kann sich anschleichen, in bisher nicht zugängliche Gebiete vordringen, sich dort auf die Lauer legen und unentdeckt Aufklärung betreiben oder Operationen auf dem Meeresboden durchführen. Diese Fähigkeiten fließen in das Informationsnetzwerk der Nato ein und sollen zu den sogenannten Multi-Domain Operations (MDO) beitragen. Unter "Domain" verstehen die Militärs die Bereiche Land, Luft, See, aber auch Cyberspace und Informationsgewinnung.

Diese neue Strategie soll den Nato-Streitkräften bei Konflikten mit Gegnern auf militärischer Augenhöhe Vorteile sichern, heißt es in einem Informationspapier der Bundeswehr. Der Begriff Multi-Domain bezeichnet im Kern das schnelle Zusammenführen von militärischen Informationen aus allen relevanten Bereichen, aus denen dann eine orchestrierte Reaktion auf vielen Ebenen abgeleitet wird. Das muss nicht zwingend Waffengewalt sein – die Idee hinter den MDO deckt alle Konfliktstufen ab, vom friedlichen Wettbewerb über Reaktionen auf Sabotage oder Cyberangriffe bis hin zum offenen Krieg.

Dass Saab die A26-Blekinge-Klasse mit großem Nachdruck bewirbt, ist kaum überraschend. Angesichts der angespannten sicherheitspolitischen Lage steigt weltweit die Nachfrage nach modernen, konventionellen U-Booten. Der Markt ist hart umkämpft – deutsche, französische, spanische und italienische Werften konkurrieren um lukrative Aufträge. Dabei wirbt jede Marinewerft gern damit, das modernste Boot überhaupt anzubieten. Für Schweden könnte das A26 zum Schlüsselprojekt werden – und für die Ostsee zu einem neuen Faktor strategischer Abschreckung.