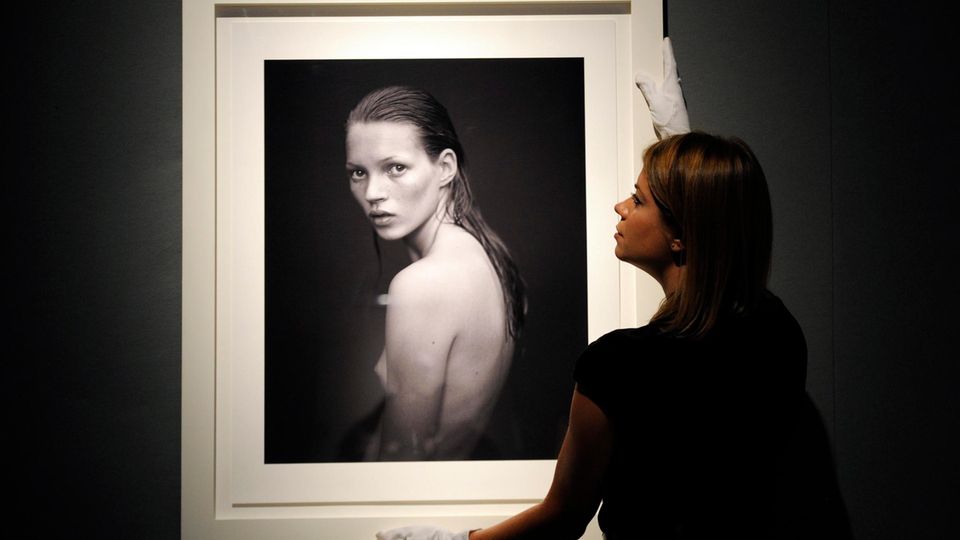

Ausgemergelte Körper, blasse Haut, dunkle Augenringe und strähniges Haar – so sahen viele Models in den 1990ern und frühen 2000er-Jahren aus. Auf den Laufstegen und in Werbekampagnen waren extrem flache Bäuche, herausstehende Hüftknochen und dünne Arme gefragt. "Heroin Chic" heißt dieses vermeintliche Schönheitsideal, das besonders durch die junge Kate Moss an Popularität gewann. Ein Schönheitsideal, das extrem dünne Körper glorifiziert – und ein Erscheinungsbild, das mit Drogenmissbrauch assoziiert wird.

"Heroin Chic" steht für ungesund schlanke und kranke Körper

Der fragwürdige "Heroin Chic"-Trend scheint sich jüngst wieder in der Modewelt zu verbreiten. "Bye Bye Booty, Heroin Chic ist zurück" titelte die "New York Post" Anfang November einen Artikel, der die Rückkehr dieses Schönheitsideals ankündigte. Obwohl der Bericht kritische Töne anschlägt, löste er eine Welle der Empörung aus. Auch Experten sind alarmiert. Silja Vocks, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Osnabrück, forscht seit vielen Jahren zum Thema Essstörungen und Körperbildstörungen. Sie spricht von einer "negativen Bewegung", die einen ungesund schlanken und kranken Körper verherrlicht.

"Vor allem junge Menschen und solche mit geringem Selbstwertgefühl lassen sich von Schönheitsidealen beeinflussen", erklärt sie. Der wieder aufkommende Trend des "Heroin Chic" propagiere ein einseitiges Schönheitsideal und widersetze sich Bewegungen wie der Body Positivity oder Body Neutralitiy, die für die Akzeptanz vielfältiger Körpertypen stehen. Eine ungünstige Entwicklung in den Augen der Expertin. Bereits in den 1990er-Jahren löste der "Heroin Chic"-Hype einen Schlankheitswahn aus. Junge Frauen eiferten den Models nach. Sogar Kate Moss selbst sagte zu der Zeit: "Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt." Einen Satz, den sie heute bereut. Sie sei nie magersüchtig gewesen, erzählte sie kürzlich in einem Interview mit der BBC. Sie habe bei Shootings und Modenschauen schlicht nie etwas zu essen bekommen.

Der ständige Vergleich kann zu einer Essstörung führen

Während das schlanke Schönheitsideal zu Moss' Zeiten noch durch Magazine und Werbung verbreitet wurde, sind es heute hauptsächlich soziale Medien, über die Bilder von idealisierten Körperypen bei den Menschen ankommen. Das ist problematisch, denn "das geht viel stärker in das Alltagsleben der Personen ein", erklärt Vocks. Die stetige Konfrontation mit der Vorstellung von "perfekten Körpern" birgt gleich mehrere Gefahren. Die größte ist vermutlich das Risiko, eine Essstörung zu entwickeln. Es sind stets mehrere Aspekte, die zu eine Essstörung führen. Einer davon sind soziokulturelle Faktoren, sprich der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Vorstellungen. "Innerhalb dieser soziokulturellen Aspekte spielt das Schlankheitsideal eine ganz wichtige Rolle", sagt die Expertin.

Die Verbreitung idealisierter Körperbilder kann einen "aufwärtsgerichteten Vergleichsprozess" auslösen. "Die Betroffenen vergleichen eher mit Leuten, die besser abschneiden", erläutert die Professorin. Die damit einhergehende Unzufriedenheit kann Diäten oder exzessivem Sport zur Folge haben – eine mögliche "Eintrittspforte Richtung Essstörung", beschreibt Vocks. Besonders gefährdet seien Personen, die ein fragiles Selbstbewusstsein haben oder bereits Tendenzen eines gestörten Essverhaltens aufweisen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie des Robert Koch-Instituts. "Kinder und Jugendliche mit emotionalen Problemen, einem niedrigen familiären Zusammenhalt oder niedriger Selbstwirksamkeitserwartung und solche, die sich als zu dick oder zu dünn wahrnehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Essstörungssymptome", heißt es in einer Untersuchung aus dem Jahr 2019. Fast 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zeigen demnach Symptome einer Essstörung.

"Heroin Chic": Abnehmwillige riskieren Gesundheit, um dem Schönheitsideal zu entsprechen

In der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der Betroffenen erhöht, was laut Silja Vocks ebenfalls mit dem übermäßigen Konsum sozialer Medien zusammenhängen könnte. Die Magersucht, an der laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland 1,4 Prozent der Frauen leiden, beschreibt die Professorin bei Todesraten von fünf bis zehn Prozent als besonders gravierende Erkrankung. Neben Essstörungen können Schönheitsideale bei vielen weiteren psychischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Etwa bei Depressionen oder der Körperdysmorphen Störung. "Eine Erkrankung, bei der Personen glauben, dass sie einen starken äußerlichen Makel haben und sich deshalb oft aus dem sozialen Leben zurückziehen", erklärt die Expertin.

Genauso gefährlich ist der Einnahme von Medikamenten, um dem Schlankheitsideal zu entsprechen. Abführmittel, Schilddrüsen-Hormone, Steroide bei Männern und in den USA zuletzt das Diabetes-Präparat Ozempic. Die Liste der Medikamente, denen Abnehmwilige sich bedienen, ist lang. Ebenso die Liste möglicher Nebenwirkungen und körperlicher Schäden, die die Betroffenen dabei riskieren. Der Begriff "Heroin Chic" bringt zudem eine tödliche Droge in Zusammenhang mit dem "idealen Körper" – eine verheerende Assoziation, die den Drogenkonsum verharmlost.

"Wir haben uns nie vollständig erholt"

Ob und wie sich das Wiederaufkommen des Trends auf junge Menschen auswirkt, werde sich erst in einigen Jahren zeigen, da Studien über die Raten an Essstörungen mit einer gewissen Verzögerung veröffentlicht werden. "Vielleicht wird es nur eine kurze Welle und nicht so relevant wie in den 90er-Jahren", sagt die Professorin. Denn mittlerweile gehen die Menschen sensibler mit dem Thema um. "Man kann durchaus die Hoffnung hegen, dass das wieder im Keim erstickt wird", glaubt sie. Mehrere Aktivisten haben bereits die Stimme erhoben und den Artikel der "New York Post" genutzt, um harsche Kritik am Phänomen "Heroin Chic" zu äußern.

Schauspielerin und Aktivistin Jameela Jamil zählt sich zur "Generation der ersten Welle". Auf Instagram schreibt sie: "Wir haben uns nie vollständig erholt." Der "Heroin Chic"-Trend habe sie – und viele weitere – in den 90er-Jahren in eine Essstörung getrieben. Sie ruft ihre Follower auf, das vermeintliche Schönheitsideal "gewaltsam abzulehnen". Denn: "Wir haben so hart gearbeitet und so viele Fortschritte gemacht, und wir lassen uns nicht zurückwerfen."

Kritische Distanz und ein Bewusstsein für die Gefahren

Bis zu einem gewissen Grad könne man den Einfluss von Schönheitsidealen selbst regulieren. "Man kann seinen Konsum einschränken und sich nicht auf solchen Seiten rumtreiben, die dieses Schönheitsbild propagieren", rät Silja Vocks. Betroffene müssten lernen, die Vergleichsprozesse, die oft automatisch ablaufen, kritisch zu hinterfragen. Sich klarzumachen, dass die Bilder in den Medien nicht die Realität darstellen und dieses Ideal riskant sein könnte, "indem es bei einigen Menschen ungesundes Diätverhalten auslösen oder verstärken kann". Indem man ein Bewusstsein für die Gefahren von und eine Distanz zu dem vorherrschenden Schönheitsideal entwickelt, könne man lernen, sich davon nicht mehr unter Druck setzen zu lassen.

"Man ist nicht allein damit" - wie eine Künstlerin Betroffenen von Essstörungen Mut machen will

Schlussendlich sind Schönheitsideale jedoch ein Problem der Gesellschaft. Ob Korsett im 16. Jahrhundert, Essstörungen, Medikamentenmissbrauch oder gefährliche Operationen wie der "Brazilian Butt Lift"-Trend – seit Jahrhunderten riskieren Frauen ihre Gesundheit, um der Schlankheitsnorm zu entsprechen. Von dem Streben nach Schönheit werde die Menschheit wohl nie wegkommen, prognostiziert Silja Vocks. Man müsse aber davon abrücken, Körper zu glorifizieren, "die nur durch selbstschädigendes Verhalten erreicht werden können". Es brauche mehr Vielfalt statt ein einziges Schönheitsideal. "Es wäre schön, wenn wir viele unterschiedliche Körper akzeptieren und positiv bewerten könnten", sagt sie. So wie es die Body Postivity-Bewegung vormacht. Oder wie es Jameela Jamil ausdrückt: "Unser Recht, mit uns selbst zufrieden zu sein, wird unterschätzt. Ich plädiere für Happy Chic."

Quellen: BBC, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, "New York Post", Robert-Koch-Institut, Vogue