In Hamburg formiert sich eine Volksinitiative, die die Verwendung von geschlechtersensibler Sprache durch Behörden und Schulen in der Hansestadt verbieten will. Schon bald könnten die ersten Listen für die Unterschriften ausliegen, bei einem Erfolg der Initiative wäre die Hamburger Politik in Zugzwang.

"Eine überwältigende, generationen- und geschlechterübergreifende Mehrheit quer durch alle Bevölkerungsschichten lehnt Gendersprache nachweislich ab", erklären die Initiatoren und Initiatorinnen laut "Hamburger Abendblatt". "Gendersprache benachteiligt bildungsferne und sprachbehinderte Menschen, also insbesondere Blinde, Gehörlose, Legastheniker und Menschen mit geistiger Behinderung. Gendersprache erschwert die sprachliche Integration von Migranten."

Gender-Aus in Hamburger Schulen und Verwaltung?

Sabine Mertens Coach und Autorin und zugleich eine der Vertrauenspersonen der Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung" und zugleich im Verein Deutsche Sprache aktiv. Im einem stern-Streitgespräch mit Autor Maximilian Sepp sagte sie, es gehe ihr um "eine Besinnung auf die Standardsprache". "Verbot" will sie ihren Vorstoß nicht genannt wissen. Es sei nur "eine radikale, laute Minderheit, die dieses Thema immer wieder vorbringt". Tatsächlich zeigten Umfragen in den vergangenen Jahren, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland die gendergerechte Sprache ablehnt, etwa von Infratest Dimap für die "Welt am Sonntag".

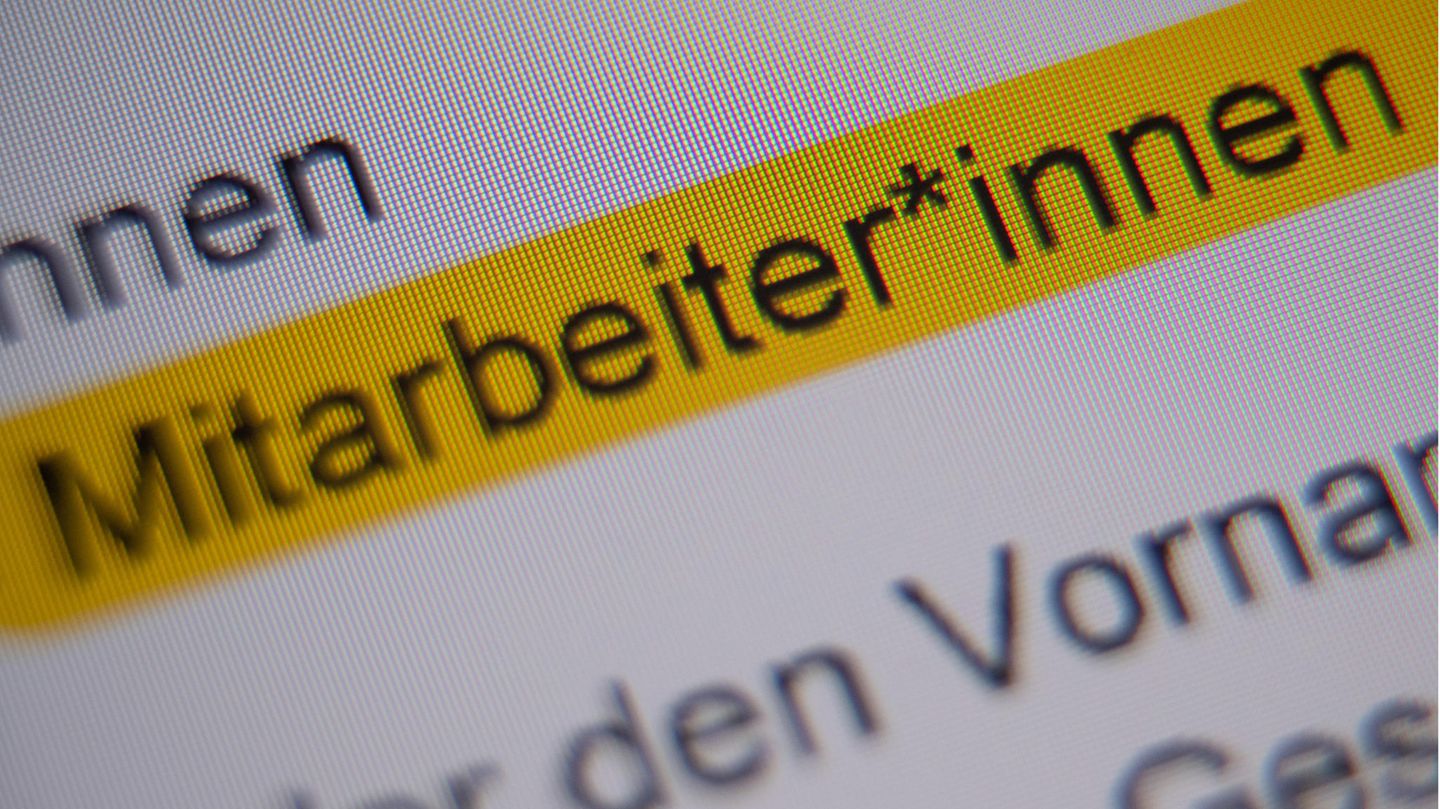

Durch die Volksinitiative wolle die "Meinung der Basis sichtbar machen", sagte Mertens dem "Abendblatt". Ziel sei es, dass sich Behörden und Schulen an der Elbe in Zukunft in enger Auslegung an Paragraf 23 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetz halten: "Die Amtssprache ist deutsch." Und im amtlichen Regelwerk des Rates für deutsche Rechtschreibung sind Schreibweisen wie "Schüler*in", "Polizist:in", "Maler_in" oder andere verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen nicht vorgesehen – anders als es bisher mitunter in der Hamburger Verwaltung und in den Schulen gehandhabt wird.

Noch hat die Unterschriftensammlung in Hamburg nicht begonnen. Die Unterlagen der Volksinitiative liegen zurzeit zur Prüfung beim Landeswahlleiters. Ob und wann der mögliche Wille der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dann tatsächlich umgesetzt wird, ist offen. Denn der Weg der Hamburger Volksgesetzgebung ist ein langer.

Wenn die Initiative von den Behörden zugelassen wird, müssen binnen sechs Monaten Unterschriften von 10.000 Wahlberechtigten gesammelt werden. Übernimmt die Bürgerschaft das Anliegen nicht, können die Macherinnen und Macher der Volksinitiative ein Volksbegehren einleiten. Bei diesem müssen fünf Prozent der Wahlberechtigten unterschreiben. Wird das Anliegen dann erneut nicht von der Bürgerschaft übernommen, steht ein Volksentscheid an, also eine großangelegte Abstimmung der Hamburgerinnen und Hamburger.