Lange war er nur unter dem Akten-Kürzel "VP01" bekannt. Doch Anfang 2019 wandte sich der ehemalige V-Mann der nordrhein-westfälischen Polizei an den „Spiegel“, um auszupacken. Er habe Drogendealer auffliegen lassen, Mörder überführt und die Behörden mit Informationen zu den führenden Anwerbern des "Islamischen Staates" in Deutschland versorgt, erzählte der Mann. Doch an seinem wichtigsten Fall sei er gescheitert. Vergeblich habe er die Polizei vor Anis Amri gewarnt, dem Tunesier, der am 19. Dezember 2016 einen Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz lenkte und elf Menschen tötete.

Über Jahre recherchierten drei Reporter des "Spiegel" den Fall Amri – und die Lebensgeschichte des V-Manns, der sich "Murat Cem" nannte. Ihre Recherchen fassten sie zum Artikel „Der König der Spione“ zusammen, der in der Kategorie "Investigation" am diesjährigen Nannen Preis Wettbewerb teilnimmt. Vor der Veröffentlichung überprüfte Dokumentar Bertolt Hunger alle darin enthaltenen Fakten. Wie verifiziert man die Erzählungen eines Phantoms?

Herr Hunger, Sie arbeiten als Dokumentar in der Redaktion des „Spiegel“. Ihre Aufgabe ist es zu überprüfen, ob alle in einem Artikel enthaltenen Fakten stimmen – bevor er veröffentlicht wird. Wie gehen Sie dabei vor?

Ich lasse mir zu jedem Artikel von der Autorin oder dem Autor die schriftlichen Quellen geben. Und ich bekomme ein Manuskript des Artikels, in annotierter Form.

Das heißt, jede Information ist mit einer Fußnote versehen, die auf die entsprechende Quelle verweist.

Ja, im Idealfall ist das so.

Und in der Realität?

Da hängt es unter anderem davon ab, wie gut organisiert die jeweiligen Autor*innen arbeiten und wieviel Zeit sie hatten. Heute kommen immerhin die meisten Quellen in digitaler Form. Das erleichtert dieArbeit enorm.

Wie genau gehen Sie bei der Prüfung vor?

Zunächst verschaffe ich mir einen Überblick über die Quellen. Was sind das für Sachen? Ist das Behördenmaterial? Sind das Briefe? Manchmal ist es chaotisch, und es liegen alle möglichen Dateiformate vor. Bei der VP01-Geschichte waren es vor allem Ermittlungsakten, Vernehmungsprotokolle, Anklageschriften, Gerichtsurteile, gut sortiert.

Und dann?

Ich muss das Material so aufbereiten, dass ich schnell bestimmte Informationen finden kann. Dafür kann ich nicht 200 verschiedene Dateien öffnen und anfangen, darin herumzulesen. Also füge ich die Quellen zu einer großen PDF-Datei zusammen, die ich per Volltextsuche durchsuchen kann. Damit überprüfe ich den Text dann Wort für Wort.

Wie lange dauert das?

Für eine Seite im gedruckten „Spiegel“-Heft sind etwa zwei Stunden vorgesehen. Eine Heft-Seite wiederum entspricht sieben Manuskript-Seiten. Bei der VP01-Geschichte hatte das Manuskript 63 Seiten. Also dürfte es insgesamt 18 Stunden gedauert haben. Ich habe mir die Arbeit allerdings mit einem Kollegen aufgeteilt. Am Ende bespreche ich mit den Autoren dann meine Änderungsvorschläge und frage nach fehlenden Quellen.

Wird dabei viel diskutiert? Wie war es in diesem Fall?

In dem Fall war es relativ simpel und entspannt. Ich bin aber sowieso nicht der Typ, der lange redet.

Sondern?

Wenn ich einen Einwand habe, mache ich einen Änderungsvorschlag und begründe ihn. In der Regel nimmt mein Gegenüber den Vorschlag an, so läuft es in 80 Prozent der Fälle. Dann gibt es zehn Prozent, bei denen der Autor sagt: ‚Nein, dein Vorschlag ist nicht gut, aus dem und dem Grund.‘ Dann sehe ich das auch ein, etwa weil der Autor noch eine bessere Quelle hat, oder weil ich etwas falsch verstanden habe. Die restlichen zehn Prozent sind Fälle, in denen man sich nicht ganz einig wird. Dann dokumentieren wir das eben, schreiben „nü“ daneben, also: „nicht übernommen“ – und es geht weiter im Text. In der Regel geht das ziemlich zack, zack. Für einen langen Text dauert diese sogenannte Übergabe aber trotzdem manchmal mehrere Stunden.

Wer hat das letzte Wort, wenn Differenzen bleiben: Sie als Dokumentar – oder die Autor*innen, deren Artikel Sie prüfen?

Für Fehler sind die Dokumentare verantwortlich. Es sei denn, der Dokumentar hat auf den Fehler hingewiesen. Wenn er dennoch im Text bleibt, dann ist das die Verantwortung des Autors. wenn es ein gravierender Fehler ist, etwa falsche Schreibweisen oder falsche historische Daten, akzeptieren wir das natürlich nicht. Wenn man sich dann trotzdem nicht einig wird, müssen es die Vorgesetzten klären. Diese Eskalation habe ich in 25 Dienstjahren aber nur zwei- oder dreimal benötigt.

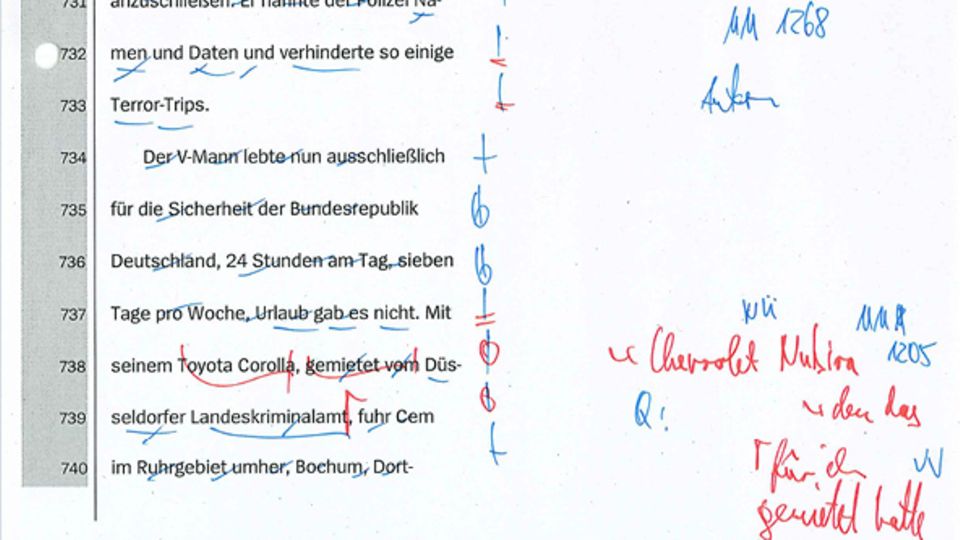

Lassen Sie uns über die Beispielseite aus dem Manuskript des Murat-Cem-Artikels sprechen, die Sie uns geschickt haben. Neben Zeile 719 steht „Q: Autoren“. Was bedeutet das?

Q steht für Quelle. An der Textstelle heißt es, es sei „Cems Verdienst“ gewesen, dass der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren einleiten konnte. Das ist ein Punkt, den ich mit den Quellen nicht belegen konnte. Ich weiß nicht, was der Generalbundesanwalt sonst noch für Belege und Motive hatte, dieses Verfahren zu beginnen. Diese Einschätzung habe ich den Autoren überlassen.

Eine der folgenden Anmerkungen lautet: „MM 1268“. Was heißt das?

Das steht für „Masterdatei Murat“, Seite 1268. Das ist die PDF-Datei, in der ich alle Quellen zusammenkopiert habe. Deswegen ist die Seitenzahl so hoch.

Warum steht bei anderen Textstellen keine solche Quelle?

Wir arbeiten unter journalistischen Bedingungen, also unter höherem Zeitdruck als etwa ein Historiker. Daher müssen wir Zeit sparen, indem wir wichtige und heikle Textpassagen genauer prüfen als Allgemeinplätze. Dinge, die der Lebenserfahrung und Logik entsprechen oder schon zwanzigmal in der Presse standen, erfordern weniger Prüfung als die neue Behauptung, ein Politiker sei korrupt. Für Banales brauchen wir keine Quelle, für Heikles am besten zwei.

Darunter steht wieder „Autoren“.

Die Information, wonach Murat Cem Terrortrips verhindert habe, konnte ich offenbar nicht finden. Daher habe ich sie den Autoren zugeschrieben. Mir kam das im großen Zusammenhang plausibel vor. Hätte ich Zweifel gehabt, stünde da ein Streichvorschlag.

Beim nächsten Punkt wird es spannend: Sie haben „nü“ angemerkt.

Ja, das bezieht sich auf meine Korrektur der Automarke. Ich habe dort vermerkt, dass das ein Chevrolet war, kein Toyota.

Aber die Autoren haben es nicht übernommen. In der Titelgeschichte stand später immer noch der Toyota. Warum?

Ich hatte in der Masterdatei auf Seite 1205 den Chevrolet gefunden. Dann gab es aber wohl noch ein weiteres Auto, nämlich den Toyota. Und die Autoren meinten, es besser zu wissen. Also haben sie es dann so gelassen.

Es folgt, bezogen auf den Wagen, ein weiterer Änderungsvorschlag Ihrerseits. Statt „gemietet vom Düsseldorfer Landeskriminalamt“ wollten Sie schreiben: „den das Düsseldorfer Landeskriminalamt für ihn gemietet hatte“.

Den Vorschlag haben die Autoren übernommen. Denn daneben sieht man diese zwei Haken. Der erste Haken bedeutet: Ich habe es ihnen gesagt, und sie haben es akzeptiert. Der zweite bedeutet: Beim sogenannten Versionsvergleich, den ich hinterher gemacht habe, hat sich gezeigt, dass sie es geändert haben.

Die Änderung an sich ist eher sprachlicher Natur, oder?

Nein, nach der ersten Formulierung hätte man gedacht: Das war das Auto, das das Landeskriminalamt in seinem Fuhrparkt hatte. Es war aber eigens für Murat Cem gemietet worden. Wir sind interessiert daran, dass Sachverhalte so genau wie möglich formuliert werden, wenn wir es denn genauer wissen.

Wie hoch war der Text-Anteil, bei dem Sie sich auf die Aussagen des Protagonisten verlassen mussten?

Erheblich. Aber durch die umfangreichen Ermittlungsakten war es weniger als befürchtet. Da waren zum Beispiel jede Menge Protokolle dabei, von Zeugenaussagen und abgehörten Telefonaten. Und das Gesamtbild, das sich daraus ergab, war stimmig.

Wie gehen Sie mit nicht belegbaren Passagen um?

Zunächst frage ich die Autoren, ob es wirklich keine schriftliche Quelle gibt. Wenn nicht, frage ich, wie sie zu der Aussage kommen. Oft merkt man schnell, wenn der Autor unsicher ist und rumdruckst oder sofort mit mündlichen Quellen alles erklären kann. Wenn nicht, machen wir eine Plausibilitätsprüfung: Kann das sein? Können Ort, Zeitpunkt, Personen und Verhaltensweisen stimmen? Gibt es Widersprüche? Passt das zum Rest der Geschichte, oder würde ich an dieser Stelle etwas anderes erwarten? Passt das zur Erfahrung, also zu dem, was aus diesem Milieu bekannt ist, und zu dem, wie etwa Behörden und Justiz vorgehen?

Für wie zuverlässig halten Sie den Protagonisten Murat Cem?

Er ist intelligent, das merkt man schnell. Weniger intelligente Leute bringen alles mögliche durcheinander, erzählen heute dies und morgen das. Das war bei ihm nicht der Fall.

Entwickeln Sie bei der Arbeit Sympathie oder Antipathie für die Menschen, von denen die Artikel handeln?

Verbrecher handeln unmoralisch, das ist klar, darüber muss man sich nicht lange aufregen. Mich interessiert eher Professionalität. Kriminelle handeln in der Regel dumm und machen viele Fehler. Das gilt glücklicherweise genauso für Terroristen. Wenn es mal eine Ausnahme gibt, ist das sozusagen handwerklich interessant. Murat Cem ist kein Verbrecher, aber es war beeindruckend, wie er im Banden- und Terrormilieu so lange das Spiel durchgehalten hat, unter extrem schwierigen Bedingungen. Eine herausragende Schauspielerleistung.

Die Geschichte hatte eine hohe politische Brisanz, Murat Cem hat später in Untersuchungsausschüssen zum Fall Anis Amri ausgesagt. Arbeiten Sie in solchen Fällen besonders akribisch?

Nein, ich arbeite immer gleich. Es war hier zwar besonders interessant, weil man solche detaillierten Einblicke in geheime V-Mann-Aktionen selten erhält. Aber mich stören Fehler, Unlogisches, Schwammiges und nachlässige Sprache immer. Also versuche ich, das zu eliminieren. Zudem zeigt die Erfahrung: Man kann nicht vorhersehen, welcher Fehler entdeckt wird und die Leserschaft stört oder gar empört. Also müssen wir auch die weniger gravierenden Dinge richtig machen. Selbst wenn es langweilig ist, jede Namensschreibweise nachzuschlagen. Denn jeder Fehler, der uns durchrutscht, kann die Glaubwürdigkeit des „Spiegel“ insgesamt infrage stellen.

Ende 2018 flog der „Spiegel“-Reporter Claas Relotius auf, der jahrelang Reportagen gefälscht und größtenteils erfunden hatte. Die meisten seiner Texte hatte derselbe Dokumentar geprüft, der inzwischen nicht mehr für den „Spiegel“ arbeitet. Hat der Fall Ihre Arbeitsweise dennoch verändert?

Nein, unser Prinzip hat sich nicht verändert. Ich fühle mich bestätigt darin, die Richtlinien strikt anzuwenden, die wir seit Jahrzehnten schriftlich haben. Relotius war ein Betrüger, der zu seinen Recherchen systematisch log, bis hin zur Fälschung von Belegen. Darauf war unser System nicht ausgelegt, sondern auf das Beseitigen von Missverständnissen und Nachlässigkeiten. Aber Relotius wäre trotzdem früher aufgeflogen, wenn er nach unseren Standards verifiziert worden wäre.

Hätte Ihnen das auch passieren können?

Ich hoffe: nein. Wer sich als Dokumentar an die Richtlinien hält, dem wäre spätestens in der zweiten Geschichte aufgefallen, dass da grundsätzlich etwas nicht stimmt. Dass das nicht nur die üblichen Fehler sind. Dass zentrale Belege fehlen, Dinge teils klischeehaft, teils unplausibel sind.

Was sind denn „übliche“ Fehler?

Ein Running Gag unter uns Dokumentaren ist: „Zahlen sind immer falsch.“ Veraltet, falsche Einheit, Komma verrutscht, scheingenau, falsche Bezugsgröße usw. Manchmal unterlaufen Autor*innen Fehler, wenn sie Informationen aus einer Quelle übernehmen. Oder es stimmen drei, vier Wörter nicht, weil jemand aus der Erinnerung zitiert hat. Tippfehler. Mängel in der Allgemeinbildung oder auf Spezialgebieten, etwa Waffentechnik. Zu den gängigsten Fehlern gehören falsche Angaben zu bestimmten Orten: Entfernungen stimmen nicht, der Name eines Ortes stimmt nicht, dort steht keine Konifere, sondern eine Eiche. Übertreibungen, unbelegte Superlative. Das klingt jetzt, als hätten wir es mit Minderbemittelten zu tun. Das wäre ein falscher Eindruck. Ich habe vor meiner Zeit beim "Spiegel" in vielen anderen Redaktionen gearbeitet. Soviel Kompetenz wie beim "Spiegel" habe ich nirgends erlebt. Sonst wäre ich nicht mehr hier.

Qualitätsjournalismus – wie wird der heutzutage eigentlich gemacht? Wie kommt ein Thema auf? Welche Quellen nutzen Reporter*innen für ihre Recherche? Welche Möglichkeiten bieten neue und traditionelle Medien? Welche Rolle spielt die Presse für eine lebendige, demokratische Gesellschaft? Um diese und andere Fragen zum modernen Journalismus kreist unsere neue Serie zum Wettbewerb um den Nannen Preis 2021, den der stern und das Verlagshaus Gruner + Jahr ausrichten. Im Lauf der kommenden Wochen werden wir hier eine Reihe journalistischer Arbeiten aus dem aktuellen Wettbewerb um die renommierteste Auszeichnung für deutschsprachigen Journalismus näher beleuchten.

Die Auswahl der Arbeiten, auf die wir an dieser Stelle in loser Folge eingehen, ist gänzlich unabhängig von der Arbeit der Jurys, die in geheimen Beratungen die Preisträger küren. Hier geht es nicht um die Frage: Welche Arbeit macht das Rennen? Sondern darum Sie, unser Publikum, teilhaben zu lassen an der beeindruckenden Vielfalt journalistischer Kreativität, die sich in den Einreichungen zum Nannen Preis 2021 zeigt.

Die anderen Folgen unserer Serie zu Arbeiten aus dem aktuellen Wettbewerb und weitere interessante Artikel rund um den Nannen Preis finden sie hier.

Ihr Nannen Preis Team