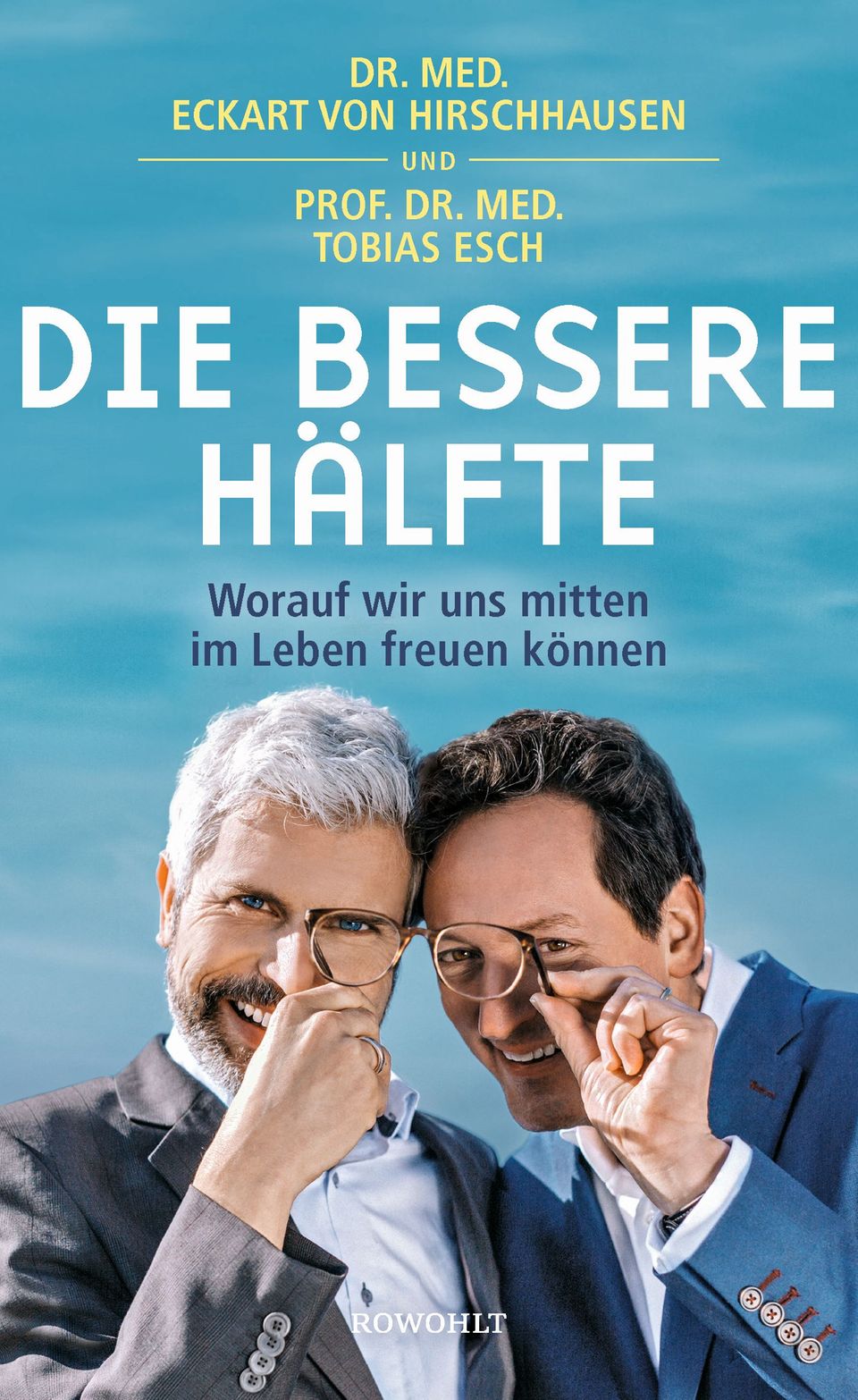

Die Mediziner Eckart von Hirschhausen und Tobias Esch sind sich sicher: Die zweite Lebenshälfte ist die bessere. Warum das so ist, erklären sie in ihrem neuen Buch "Die bessere Hälfte", erschienen im Rowohlt-Verlag. Auch der aktuelle stern befasst sich mit dem Thema und widmet ihm eine Titelgeschichte.

Zum Start des Buches stellen wir exklusiv einen Auszug aus dem dritten Kapitel vor. Er handelt von den drei verschiedenen Arten des Glücks - das Glück des Typs A, B und C. Was Tobias Esch sagt, ist kursiv. Eckart von Hirschhausen bleibt gerade.

Man meint ja immer, nach der Jugend gehe es mit der sexuellen Aktivität bergab. Ist das denn überhaupt so?

Wenn wir Studien glauben, die sich mit Sexualität beschäftigen, dann gibt es erstaunlich viele ältere Menschen, die noch sexuell aktiv sind – viel mehr, als man so denkt. Die Datenlage ist aber wackelig, da man auf Selbstauskunft der Menschen angewiesen ist, die oft stark verzerrt ist. Außerdem ist Sexualität ja nicht nur Geschlechtsverkehr, das gilt auch bei älteren Menschen.

Die Definition von "gut im Bett sein" ändert sich. Es bedeutet irgendwann: "klaut nicht die Decke und schnarcht nicht". Und das Schönste ist dann, friedlich miteinander einschlafen zu können. Löffelchen!

Älterwerden bedeutet nicht automatisch das Ende von sexueller Aktivität. Rein statistisch nimmt die Wichtigkeit des eigentlichen Geschlechtsaktes ab, und andere Formen der Sexualität rücken in den Vordergrund: das Berühren, das innige Zusammensein.

Irgendwann merkt man, dass Trieb und Drang nicht mehr Nummer eins sind im Gehirn und anderswo. Auch die körperliche Leistungsfähigkeit, die Muskelkraft, die Ausdauer nehmen ab. Es gibt diesen schönen Spruch: Die Jungen können schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzungen. Leider gibt es manchmal keine Abkürzungen. Beim 100-Meter-Lauf heißt es: rennen oder nicht rennen. Und so fühlen sich dann viele aus der nächsten Generation im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Ihnen hängt die Zunge aus dem Hals. Du sagst aber, sie können trotzdem zufrieden sein? Der Körper hat also objektiv seine Macken, doch der Geist emanzipiert sich von ihm als Glücksquelle. Was ist da dran?

288 Seiten, Rowohlt Buchverlag, 18 Euro. Hörbuch: Der Hörverlag, CD, 1:11 Stunden, 14,99 Euro.

Wir nennen das Phänomen das Zufriedenheitsparadoxon. Es bedeutet, dass sich eine objektive Verschlechterung der Lebenssituation nicht unbedingt auf die subjektive Bewertung der Situation – also auf das Lebensgefühl – auswirkt. Ja, es stimmt, der Körper wird mit zunehmendem Alter langsamer und gebrechlicher. Allerdings ist das statistisch gesehen gar nicht so schicksalhaft vorgegeben und frühzeitig, wie viele Menschen denken. Aber irgendwann kommen die Zipperlein eben – wir beide kennen sie auch schon. Das Überraschende dabei: Studien zeigen, dass die Zufriedenheit dennoch häufig ansteigt! Das erscheint zunächst paradox. Zufriedenheit ist aber auch Erwartungsmanagement, das heißt, ich passe die eigenen Erwartungen an die Umstände an: Wenn ich weiß, dass ich mit dem kaputten Knie nicht mehr sprinten kann, dann erwarte ich das auch nicht mehr von mir und freue mich, mit Freunden noch einen ausgiebigen Spaziergang machen zu können. Werden wir älter, tritt die körperliche Unversehrtheit in den Hintergrund, und die Zufriedenheit rückt an ihre Stelle. Die Forschung hat ergeben, dass ein erfülltes Leben dabei beträchtlich hilft: Hat man etwas aus dem Leben gemacht, kann auf etwas schauen, das einen mit Stolz erfüllt, dann nehmen Beständigkeit, Gelassenheit und Dankbarkeit zu. Das eine ist der Lohn für das andere.

Ich fasse mal kurz zusammen. Glück und Zufriedenheit sind dynamisch. Wenn wir älter werden, emanzipiert sich die Zufriedenheit deutlicher von der körperlichen Gesundheit. Der Mensch ist demnach auf Wachstum und Reifung angelegt. Welche Phasen gibt es denn nach deinem Modell für die Entwicklung von Glück und Zufriedenheit?

Es haben sich drei Arten des Glücks herauskristallisiert, die wir über die Lebensspanne hinweg durchlaufen: Glück A, B und C – und sie nehmen ihren Ausgang im Belohnungssystem des Gehirns. Da ist zunächst das jugendliche Glück. Wir nennen es Typ A, das "Glück des Wollens". Das ist die Motivation, etwas erreichen zu wollen, der Appetit und die Vorfreude auf etwas, die Abenteuerlust. Dazu gehören Begierde, Befriedigung – Satisfaction, wie die Rolling Stones das genannt haben.

Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll?

Ja, Ekstase gehört dazu. Genauso wie Lernen und Kreativität, Probleme und Aufgaben und Herausforderungen sehen, Lösungen finden. Das Typ-A-Glück wird manchmal auch als Hochmoment-, Peak-Moment- oder Mastery-Moment-Glück bezeichnet. Es ist sehr heftig und stark, die meisten kennen es, wenn sie frisch verliebt sind und man meint, dass einem das Herz fast aus der Brust springt. Aber dieses Glück ist vergänglich. Es ist nicht dafür gemacht, ein Dauerzustand zu sein.

Ach, schade. Warum denn? Ich will mehr davon.

Hinter diesem Glück steckt auch die Motivation zum Dazulernen.

Stimmt, wenn ich denke, ich habe den Höhepunkt schon erreicht, besser wird es nicht – warum soll ich dann noch etwas dazulernen wollen?

Wer ist Ihr persönliches Vorbild?

Gibt es eine ältere Person, zu der Sie aufblicken, die Sie begeistert und fasziniert? Und wenn ja, was macht diese Person so besonders? Schreiben Sie es uns - an hirschhausen@stern.de

Ich soll wachsen, ich soll über mich hinauswachsen, ich soll Freiheit und Autonomie erleben, kribbelnden Situationen begegnen, sie natürlich auch erfolgreich bewältigen und dann aber – und jetzt kommt das Entscheidende – sie "merk-würdig" finden und das Erlebte abspeichern. So entsteht "the story of my life", meine ganz persönliche Geschichte. Unsere Erfahrung ist ein Schatz, tief in uns, und sie lässt sich über Glücksgefühle wiederbeleben. Glücksmomente brauchen einen Anfang und ein Ende, damit wir uns der nächsten Aufgabe, dem nächsten Level widmen können. So hangeln wir uns mit Typ A von Ast zu Ast.

Ach, deshalb wirkt das schnell so affig, wenn man sich im jugendlichen Leichtsinn von Kick zu Kick hangelt.

Du warst doch auch mal jung, oder?

Ich bin es noch! Aber ich habe schon ein paar Dinge und aus ein paar Dingen gelernt, die muss ich nicht mehr wiederholen … Dafür sorgt unter anderem das Dopamin, das sowohl für den Kick als auch für das Lernen zuständig ist. Glück muss biologisch abbaubar sein, um Platz zu schaffen für neues Glück und neue Erfahrungen – denn die Lösungen von heute sind die Probleme und Hemmschuhe der Entwicklung von morgen.

Genau. Wenn wir Typ-A-Glück empfinden, kommt das Signal: Diese Erfahrung muss ich mir merken. Und auch den konkreten Weg, der zu dem Erlebnis geführt hat. Der Hippocampus ist der Bereich des Gehirns, der bei dieser Art Lernerfahrung die zentrale Rolle spielt. Genauso wichtig ist, dass er irgendwann wieder zur Ruhe kommt. Würde er das nicht, wäre unser Gehirn durch die permanenten neuen Erfahrungen überfrachtet. Wenn es die Vergänglichkeit der Erfahrung nicht gäbe, gäbe es auch keine Phasen des Aufbruchs, des situativen Lernens – und des Verarbeitens. Das eben Erlernte würde sofort wieder getilgt werden, wir könnten nichts festhalten und hätten auch keine Lebensgeschichte zu erzählen.

Das heißt, im Verrinnen des Glückes ist angelegt, dass wir festhalten, was wir erlebt haben und was uns bewegt – und dadurch lernen, was uns guttut und was nicht. Mark Twain drückte das mal so aus: "Als ich jünger war, konnte ich mich an alles erinnern, egal ob es wirklich passiert war oder nicht. Aber ich werde alt, und bald kann ich mich nur noch an das Letztere erinnern."

Wir speichern im Gehirn gesamte Situationen ab. Dazu gehören die konkreten Emotionen selbst, aber auch der emotionale Kontext, also das ganze Drumherum: Mit wem habe ich diese Situation erlebt, wie sah er, sie, es aus, wie roch es, wie hat es sich angefühlt? Das ist die eine Form des Glücks: der jugendliche Aufbruch.

Als ich 17 war, fuhr ich begeistert Interrail und habe Tage und Nächte in Zügen verbracht. Erstens, um das Geld für Übernachtungen zu sparen, zweitens, weil ich es einfach schick fand, unterwegs zu sein, den Kopf aus dem Fenster zu halten und frischen Wind um die Nase zu haben. Einmal bin ich von Portugal nach Schottland gefahren, einfach so, aus einer spontanen Laune heraus, weil ich ja den Freifahrtschein für die Bahn hatte. Heute bin ich lieber an einem Ort, dafür dann aber richtig. Ist das nun Reife oder Bequemlichkeit?

Ich würde sagen: Dein Appetit ist schon etwas gestillt.

Schön. Zurück zu A, B, C. Über Typ A haben wir jetzt ausführlich gesprochen – aber was ist mit Typ B?

Typ B ist praktisch das genaue Gegenteil von Typ A. Während ich mich bei A aufmache, mich zu etwas hinbewege, will ich beim B-Glück lieber weglaufen. Ich befinde mich in einer Situation, die unangenehm, schmerzhaft oder leidvoll ist. Das kann eine Krankheit, ein Konflikt in der Beziehung oder Stress am Arbeitsplatz sein.

Das klingt aber nicht nach Glück …

Der Begriff Typ-B-Glück beschreibt das Auf- und Durchatmen, den Seufzer, wenn Schmerz, Leid oder Stress eine Pause machen. Wenn ich nach einem anstrengenden Tag endlich zu Hause bin, vielleicht erwartet werde, die Tür hinter mir zumache und das Gefühl habe: Hier kann ich einfach sein – "my home is my castle". Der Glücksmoment ist in diesem Fall die Bewegung weg von etwas, das ich nicht mag. Biologisch geht es dabei um das Entkommen. Glück kommt hier also nicht im Gewand von Ekstase, sondern Erleichterung daher: Schön, dass ich überlebt habe!

Vielleicht ist das auch der Grund, warum manche Menschen bisweilen zu enge Klamotten oder zu hohe Schuhe tragen. Damit bescheren sie sich garantiert einen Glücksmoment am Tag – wenn sie die Tür hinter sich zumachen und die Dinger wieder ausziehen können. Im fortgeschrittenen Alter kann man sich diesen Glücksmoment auch mit Thrombosestrümpfen verschaffen. Schmerz, der nachlässt, ist also besser als gar kein Gefühl?

Ja, für dieses Typ-B-Glück spielen die Stresszentren eine zentrale Rolle. Aber es sind auch andere Botenstoffe und weitere Teile des Gehirns beteiligt. Dazu gehört die sogenannte Amygdala, der Mandelkern, unser Angstzentrum. Da geht es um echte Überlebensmechanismen, um urbiologische Aspekte von Kampf und Flucht, von Alarm und Adrenalin.

Woran merke ich denn, dass ich von Typ A zu Typ B wechsle? Geht das abrupt? Ist das so eindeutig? Gleich alte Menschen können doch sehr unterschiedlich drauf sein. Der eine bleibt Draufgänger, der andere war nie so richtig wild und hatte, schon bevor er jemals einer Band hinterhergereist ist, seinen ersten Bausparvertrag.

Du merkst es an den Beweggründen: Appetit haben oder Aversion empfinden. Hin oder weg. A will hin zu etwas. B will weg von etwas.

Wozu, glaubst du, sind die unterschiedlichen Glückstypen eigentlich gut?

Du brauchst die Vorfreude – Typ A – , um dich aufzumachen, den Anreiz zu empfinden, Herausforderungen meistern zu wollen. Je größer die Aufgabe ist, die du dir gestellt hast, desto größer auch der Stress, der damit verbunden ist – hier kommt Typ B ins Spiel. Die Stresshormone helfen beispielsweise dabei, das Fremde und Unbekannte zu überwinden. Autonomie- und Wachstumsbedürfnis einerseits, Überleben und Absicherung andererseits. Auch Gefühle von Eingebunden- und Beschütztsein spielen hier eine Rolle. Es sind also ineinander übergehende Phasen und keine völlig voneinander getrennten Schubladen.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatte ich mit spätpubertären Jungen zu tun, die als Mutprobe S-Bahn-Surfen gemacht haben: in voller Fahrt vor den Tunnels und Brückenpfeilern Tür aufreißen und den Kopf weit raushalten. Keine besonders gute Idee, aber mit Nervenkitzel verbunden und damit attraktiv für Typ A. Das wächst sich aber aus, von ganz alleine. S-Bahn-Surfen ist unter 50-Jährigen überhaupt kein Thema mehr. In dem Alter ist man froh über jeden Sitzplatz. Wer A sagt, muss also auch B sagen. Oder er kann erkennen, dass A falsch war. Oder nicht mehr passt. Aber wie geht es nach B weiter, worauf darf ich mich in der Mitte des Lebens freuen?

Auf eine Menge, aber das versteht die Neurowissenschaft erst seit kurzem. Denn hier kommt die dritte Form des Glücks ins Spiel, das Typ-C-Glück. Es ist das Gefühl, genau richtig zu sein, am richtigen Ort, genau da zu sein, wo ich sein möchte. In dem Zustand habe ich weder Appetit oder sehne etwas herbei, noch habe ich Angst, Aversion oder will etwas vermeiden. Ich will nichts – aber nicht im Sinne von Langeweile oder Lethargie, es ist eher ein innerer Frieden, den ich verspüre, eine Glückseligkeit, Freude, weil alles passt.

Das klingt so ein bisschen nach Erleuchtung und Meditation. Erleben diese C-Variante des Glücks alle Menschen oder nur ausgewählte?

Diese Orientierung zu Typ C, zur Zufriedenheit, ist in uns allen biologisch angelegt. Das ist der Weg, der evolutionär vorgesehen ist. Aber wir sollen den Hafen nicht zu früh erreichen. Stell dir vor, wir wären in der Jugend, wo es um Aufbruch und Autonomie und Freiheit geht, schon satt und zufrieden. Wer würde dann Pläne schmieden, wer würde dann die Welt retten, wer würde dann überlegen, wie wir Menschen den Mars erreichen können? Alles kommt zu seiner Zeit: erst das Ackern, dann das Säen, dann das Ernten.