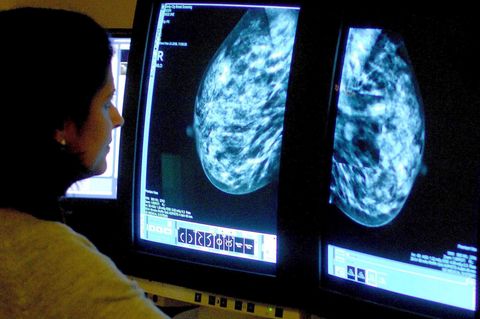

Über den Nutzen des Mammographie-Screenings streiten sich Wissenschaftler weltweit. Seit 2005 werden in Deutschland Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren alle zwei Jahre zu der Reihenuntersuchung eingeladen. 300 bis 400 Millionen Euro pro Jahr kostet diese Vorsorge, die für die Untersuchten durchaus schmerzhaft ist, aber die Sterblichkeit an Brustkrebs deutlich senken soll. Ob dies das Screening leistet, zu dem in Deutschland bis jetzt ohnehin lediglich gut die Hälfte der angeschriebenen Frauen erscheint, wird immer wieder bezweifelt.

Nun flammt der Streit erneut auf - mit einer Studie aus Dänemark, die ebenfalls den Nutzen des Mammographie-Screenings in Frage stellt. Die Autoren - Karsten Joergensen und Peter Goetzsche vom Nordischen Cochrane Zentrum in Kopenhagen und Per-Henrik Zahl vom Institut für Public Health in Oslo - zählen in Europa zu den schärfsten Kritikern der Reihenuntersuchung. Ihren Ergebnissen zufolge senkt das seit einigen Jahren in manchen Regionen von Dänemark durchgeführte Screening-Programm die Sterblichkeitsrate nicht. "Unsere Resultate ähneln den Ergebnissen, die in anderen Ländern mit einem national organisierten Programm beobachtet wurden. Wir sind daher der Meinung, dass es an der Zeit ist zu hinterfragen, ob die Screening-Programme tatsächlich den erwünschten Effekt auf die Sterblichkeitsrate an Brustkrebs gebracht haben", schreiben die Autoren im "British Medical Journal".

Kein Effekt des Screenings

Eine Reduzierung der Brustkrebssterblichkeit um 25 Prozent durch das Screening allein in Kopenhagen - mit diesen auf den ersten Blick beeindruckenden Zahlen wartet eine Studie aus dem Jahr 2005 auf, der Joergensen und seine Kollegen allerdings methodische Mängel vorwerfen. Sie überprüften daher nun, ob sich diese Daten belegen lassen. Dazu untersuchten sie, wie sich die Brustkrebs-Sterberaten in zwei dänischen Regionen entwickelt haben, in denen das Screening angeboten wird, und verglichen diese mit anderen Gegenden des Landes, in denen die Vorsorgeuntersuchung nicht stattfindet. Ihre Beobachtungen erstrecken sich über einen Zeitraum noch zehn Jahren, nachdem das Mammographie-Screening eingeführt wurde, da sich zumeist erst nach fünf Jahren Effekte zeigen. Zum Vergleich betrachteten die Wissenschafter auch die zehn Jahre zuvor.

In Kopenhagen wird die Reihenuntersuchung auf Brustkrebs wie in Deutschland für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren seit 1991 angeboten, auf der Insel Fünen seit 1993. In den übrigen Landesteilen gibt es kein derartiges Programm. Daher eignet sich Dänemark sehr gut für derartige Untersuchungen, denn die Kontrollgruppe ist groß.

Bei der Analyse der Daten fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Brustkrebs-Sterblichkeit der Frauen zwischen 55 bis 74 Jahren, die am meisten von dem Screening profitieren sollten, auf der Insel und in der dänischen Hauptstadt zwar um ein Prozent sank. In den anderen Regionen, die nicht an der Vorsorgenuntersuchung teilnahmen, ging sie allerdings ebenfalls zurück - sogar um zwei Prozent. Auch bei Frauen zwischen 35 und 54 Jahren, die nicht am Screening teilnahmen, sank das Sterberisiko um fünf bis sechs Prozent pro Jahr. Bei den über 74-Jährigen fanden die Forscher keine nennenswerten Unterschiede. Als Grund für den allgemeinen Rückgang sehen die Wissenschaftler unter anderem die besseren Behandlungsmöglichkeiten oder die Abnahme von Risikofaktoren wie der Hormonersatztherapie. "Wir haben keinen Effekt des dänischen Screening-Programms auf die Brustkrebs-Sterblichkeit gefunden", schreiben die Wissenschaftler.

Fehldiagnosen und unnötigen Operationen

Für die Fachärztin Ingrid Mühlhauser, die an der Universität Hamburg Gesundheitswissenschaften lehrt und mehrere Arbeiten über Früherkennungsuntersuchungen, darunter auch zur Mammografie, veröffentlicht hat, sind die Ergebnisse der dänischen Studie wenig überraschend. "Für einzelne Frauen hat das Screening unbestreitbar einen Nutzen", sagt sie. "Daneben kommt es allerdings zu Fehldiagnosen und unnötigen Operationen, Chemotherapien und Strahlenbehandlungen, bei denen Tumore bekämpft werden, die nie Probleme bereitet hätten." Laut einem ebenfalls von Peter Goetzsche, dem Autor der aktuellen Untersuchung, verfassten Cochrane-Review wird unter 2000 Frauen, die über einen Zeitraum von zehn Jahren zum Mammographie-Screening gehen, das Leben einer Frau dadurch verlängert. Gleichzeitig werden zehn gesunde Frauen als Brustkrebspatientinnen eingestuft und fälschlicherweise behandelt. Auf die etwa zehn Millionen Frauen bezogen, die in Deutschland zum Screening eingeladen werden, hieße dies laut Mühlhauser: Über zehn Jahre hinweg würde das Leben von 5000 Frauen verlängert, 50.000 erhielten in diesem Zeitraum allerdings eine ungerechtfertigte Diagnose und Behandlung und bei zwei Millionen Frauen käme es zum Verdacht, der durch eine weitere Untersuchung, zum Beispiel eine Gewebeprobe, abgeklärt werden müsse. "Als Frau werden sie nie feststellen können, ob sie zu den Personen zählen, bei denen es sich um eine Überdiagnose handelt oder zu den seltenen Fällen, denen einen frühe Diagnose und Behandlung tatsächlich das Leben gerettet hat", sagt sie. Manche der behandelten Frauen wären jedenfalls ohne Screening nie zu Brustkrebspatientinnen geworden.

Trotzdem haben der Gemeinsame Bundesausschuss und die Kooperationsgemeinschaft Mammographie Ende 2009 eine erste, positive Bilanz des Screenings in Deutschland gezogen. Seit Beginn seien wesentlich mehr Tumore entdeckt worden, darunter doppelt so viele kleine. Ob dies wirklich ein reiner Vorteil ist, bezweifelt Mühlhauser. "Allein das Aufdecken von immer mehr Brustkrebs hat keinen Nutzen, solange nicht klar ist, welche dieser Krebse tatsächlich gefährlich werden." Zudem: "Je genauer man untersucht, desto mehr Überdiagnosen bekommt man auch."

Der Nutzen wird überschätzt

Nikolaus Becker vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg hält das deutsche Mammographie-Screening grundsätzlich für sinnvoll. "Die Teilnahme an dem Programm senkt das Sterberisiko um etwa 35 Prozent", sagt er. Auf den ersten Blick klingt diese Reduktion genauso beeindruckend wie die um 25 Prozent, die in der Studie aus dem Jahr 2005 postuliert wird. Die absoluten Zahlen, die sich hinter den Prozentwerten verbergen, sind allerdings hilfreicher. "Sterben von 1000 Frauen in zehn Jahren acht ohne Screening und wären es mit Screening im selben Zeitraum sechs, dann sind sechs statt acht rechnerisch eine Senkung um 25 Prozent", sagt Mühlhauser. "Bezogen auf 1000 Frauen senkt die Mammographie das Sterblichkeitsrisiko allerdings nur um 0,2 Prozent."

Die frühe Diagnose eines Tumors verringere nicht nur das Sterberisiko einer Frau, sie ermögliche Ärzten oft auch ein schonenderes Vorgehen - etwa eine schwächer dosierte Chemotherapie oder eine brusterhaltende Behandlung, sagt Becker, der die neue Studie als methodisch mangelhaft bezeichnet. Allerdings betont er: "Man sollte Frauen schon vor dem Screening darüber aufklären, dass sich acht bis neun von zehn Verdachtsfällen als harmlos erweisen."

Soll nun aber eine Frau zur Mammographie gehen oder nicht? "Sie muss sich auf jeden Fall über Nutzen und möglichen Schaden im Klaren sein", sagt Mühlhauser. Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigen drei aktuelle Untersuchungen, auf welche die Ärztin verweist. Demnach überschätzen deutsche Frauen den Nutzen des Screenings massiv. "Mehr als 60 Prozent glauben, dass sie durch die Teilnahme Brustkrebs verhindern oder ihr Erkrankungsrisiko reduzieren können", sagt Mühlhauser. "Das ist allerdings gar nicht möglich."