Um uns krank zu machen, müssen Viren ihr Erbgut in unsere Zellen einschleusen. Dafür brauchen Grippekeime etwa eine halbe Stunde. Dann sind die Schleimhautzellen der Nase und des Rachens infiziert. In der Wirtszelle angelangt, fädelt sich das Viren-Erbgut unbemerkt in die Protein-Maschinen der Zelle ein. Die Maschinen produzieren daraufhin fast ausschließlich Viren-Versatzstücke. Diese Stücke setzen sich anschließend in der Zelle zu Viren-Nachkommen zusammen. Nach etwa sechs Stunden schlüpfen aus der Wirtszelle neue Grippeerreger. Damit ist der Reproduktionszyklus komplett.

Innerhalb dieses Zyklus kann das Erbgut des Virus mutieren. Entweder sieht der Keim danach anders aus oder er hat andere Fähigkeiten, möglicherweise auch beides. Das macht dem menschlichen Immunsystem zu schaffen. Denn die Körperabwehr erkennt die veränderten Grippeerreger nicht, deshalb muss sie jedes Jahr aufs Neue gegen den sich wandelnden Feind kämpfen.

Verantwortlich für die Veränderung des Virus können zwei Prozesse sein: die Gendrift und der Gen-Shift. Von Gendrift sprechen Fachleute, wenn Erbgut langsam und Punkt für Punkt mutiert; von Gen-Shift, wenn sich plötzlich ganze Gen-Blöcke verändern.

Die Enzyme der Viren arbeiten schlampig

Schuld an der Gendrift sind Enzyme, die nachlässig arbeiten. Diese so genannten Polymerasen bringt der Grippekeim mit. Er braucht die Eiweiße, um sich und sein Erbgut zu vervielfältigen. Viren-Polymerasen kopieren schlampig, tausend mal schlampiger als menschliche Polymerasen. Beim Vervielfältigen passieren deshalb so viele Fehler.

Fachleute schätzen, dass sich in jedem Reproduktionszyklus eines Virus ein Baustein verändert. Das ist eine sehr hohe Mutationsrate. Weil die Polymerasen so ungenau kopieren, ändern sich nach und nach die Gene von Viren - die Gene driften. Durch die Gendrift entstehen jeweils leicht veränderte Varianten von Erregern. Gegen diese Varianten wirken die bereits vorhandenen Abwehrstoffe des Immunsystems nur bedingt. Der Körper muss sich daher immer wieder neu mit den Erregern auseinandersetzen. Das ist auch der Grund, warum wir jedes Jahr erneut an einer Grippe erkranken können.

Neu zusammengewürfelte Erreger

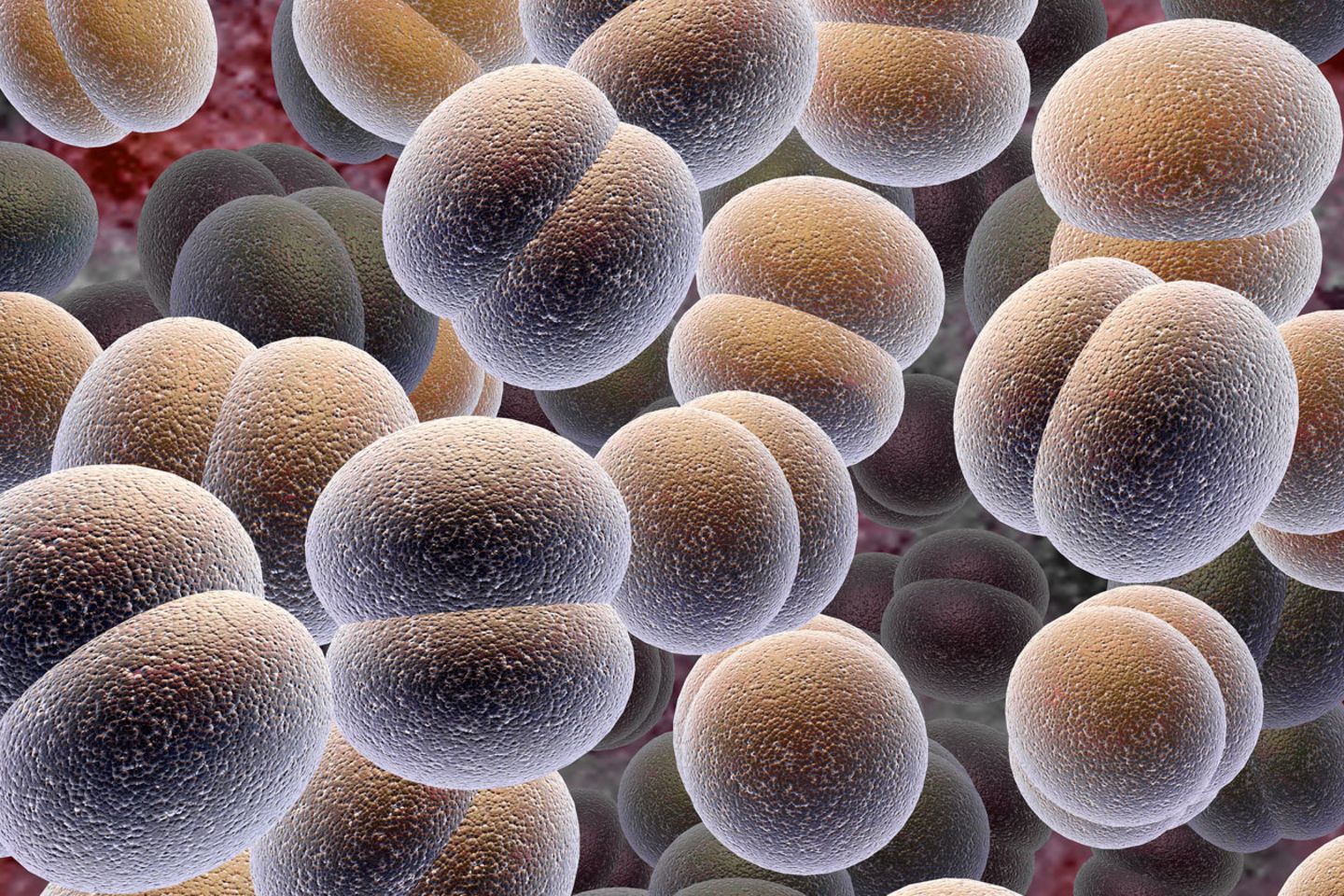

Beim Gen-Shift mutieren nicht einzelne Bausteine, sondern es wechseln ganze Abschnitte des Viren-Erbguts. Die Gensubstanz von Grippeviren ist in acht verschiedene Abschnitte unterteilt. Jedes dieser Segmente wird unabhängig von den anderen kopiert. Sind die Polymerasen mit ihrer Kopierarbeit fertig, schwimmen viele verschiedene Segmente frei in der Wirtszelle herum. Für den Zusammenbau der Viren-Nachkommen greifen bestimmte Enzyme einen Schnipsel von jeder Sorte auf und reihen sie einfach aneinander. Im Normalfall entstehen so baugleiche Nachkommen.

Ist eine Wirtszelle jedoch von zwei verschiedenen Virenarten befallen, kann das zuständige Enzym leicht einen falschen Schnipsel erwischen - ein Segment eines fremden Keims. Entweder funktioniert der neu zusammengewürfelte Erreger nicht, dann wird er sich nicht vermehren können. Oder die neue Kreation funktioniert besser als die alte. Vielleicht ist der neue Erreger aggressiver oder er unterläuft die Körperabwehr besser, weil seine Hülle unbekannte Accessoires enthält.

Neue Grippeviren, die durch einen Gen-Shift entstanden sind, können weltweite Epidemien auslösen. Denn auf diese Kreationen hat das Immunsystem noch keine passende Antwort parat, es ist völlig unvorbereitet. Zum Beispiel ist die Asiatische Grippe von 1957 auf einen solchen Gen-Shift zurückzuführen.