Sie arbeiten derzeit an einem Grippe-Impfstoff, der den Markt revolutionieren könnte. Herr Groettrup, was haben Sie vor?

Die bisherigen Impfstoffe zielen darauf ab, dass die Geimpften Antikörper gegen das Oberflächenprotein des Influenzavirus entwickeln. Da dieses aber mutiert und sich häufig verändert, müssen die Impfstoffe immer wieder neu zusammengestellt werden, damit sie wirken. Wir arbeiten an einem Generalimpfstoff, der gegen alle Virenklassen und Mutationen dauerhaft schützen soll.

Wie soll das funktionieren?

Wir wollen mit unserer Impfung nicht nur Antikörper erzeugen, sondern langlebige Gedächtnis-T-Lymphozyten, also Zellen des zellulären Immunsystems. Das ist dafür verantwortlich, Viren, die sich in Zellen vermehren und intrazelluläre Bakterien aufzuspüren. Die Gedächtniszellen können mit ihren Antigen-Rezeptoren von außen sehen, ob in einer Körperzelle ein Virus eingedrungen ist. Sie erkennen diese an einem Protein, das im Inneren des Virus ist. Dieses Protein verändert sich im Gegensatz zu dem Oberflächenprotein kaum und findet sich daher in einer ganzen Sammlung von Virusstämmen.

Wie schulen Sie das Gedächtnis der Zellen auf diese Proteine?

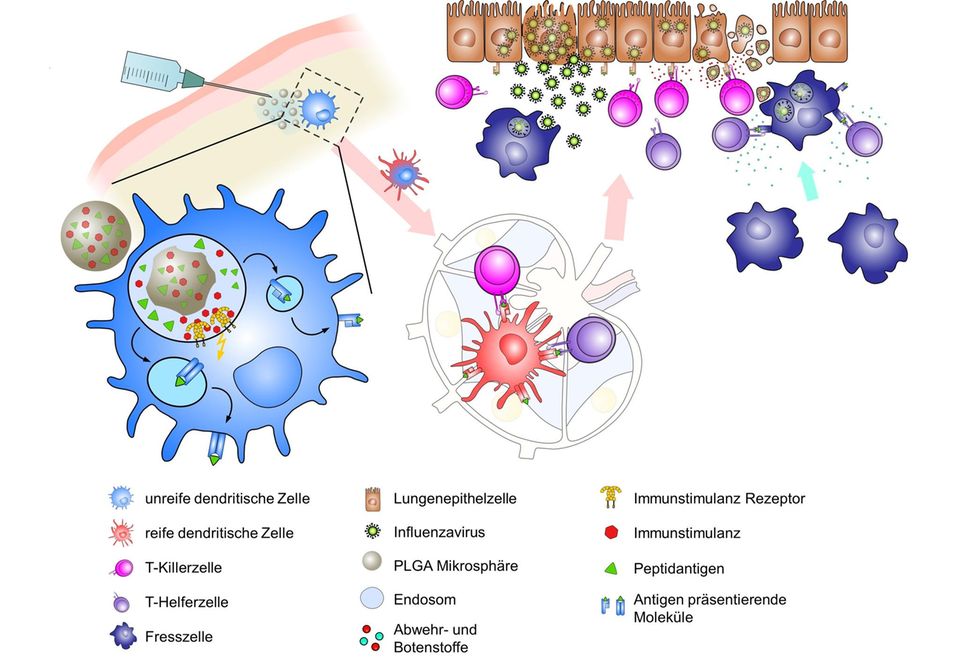

Wir verkapseln hochkonservierte Virusproteine in biologisch abbaubare Kügelchen. Die haben in etwa die Größe einer kleinen Zelle. Diese werden von den Zellen aufgenommen, die notwendig und maßgeblich sind für die Aktivierung von T-Lymphozyten. Diese sogenannten dendritischen Zellen sind hochspezialisiert, um die Antigene, die in diesen Kügelchen drin sind, auf Membranproteinen auf der Zelloberfläche zu präsentieren. Die T-Zellen sehen diese Antigene und werden stimuliert.

Diese Stimulation führt dann zu einer Immunantwort?

Genau. Das Virus ist darauf angewiesen, dass die Zelle, die es infiziert hat, lang genug überlebt, damit es sich dort vermehren und aus der Zelle wieder ausbrechen kann. Wenn die Zelle aber in einer Infektionssituation von einer sogenannten T-Killerzelle abgetötet wird, dann kann die Virusausbreitung sehr effektiv vermieden werden.

Hätte Ihr Verfahren Erfolg, wäre es nicht nur gegen Influenzaviren einsetzbar, sondern gegen jede Form von Viren. Also auch gegen Sars-CoV-2?

Das stimmt. Wir können alle möglichen Antigene zusammen mit Immunstimulanzien in diese biologisch abbaubaren Mikropartikel verpacken. Mit dem Spike-Protein, dem Oberflächenprotein von Sars-CoV-2, haben wir das schon ausprobiert und Mäuse immunisiert. Dabei haben wir festgestellt, dass die Antikörper-Antwort, aber auch die T-Gedächtnisantwort gegen Sars-CoV-2 sehr gut ist.

Rückt damit die Impfstoff-Entwicklung gegen Sars-CoV-2 bei Ihrem Projekt in den Vordergrund?

Wir können nur das machen, wofür wir Geld bekommen. Unser Projekt, an dem wir gemeinsam mit der Universität Tübingen und der Technischen Universität Dresden arbeiten und das vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert wird, hat das Ziel, zu prüfen, wie lang die T-Zellen-Immunantwort in den Mäusen anhält, wie lange wir die Mäuse gegen eine Virusinfektion schützen können und ob wir sie gegen alle möglichen verschieden Erreger der echten Grippe schützen können. Die echte Grippe fordert jedes Jahr Zehntausende von Toten, vor allem bei Älteren und Kleinkindern und ist eine durchaus sehr gefährliche pandemische Infektion. Das betrifft sowohl Tiere als auch Menschen. Aber: Sars-CoV-2 ist natürlich im Fokus. Wir werden jetzt die Versuche weiterziehen, um zu schauen, ob wir Tiere, die mit Sars-CoV-2 infiziert werden, gegen das Virus schützen können.

Noch befinden Sie sich in einer präklinischen Studie, also am Anfang. Allerdings hat die Impfstoffentwicklung im vergangenen Jahr Turbogeschwindigkeit aufgenommen. Kann es jetzt auch bei Ihrem Vakzin ganz schnell gehen?

Wir entwickeln diese biologisch abbaubaren Mikrosphären für die Impfstoffentwicklung seit 20 Jahren. Die Erforschung und Entwicklung von mRNA Impfstoffen wie bei Biontech, Moderna und Curevac läuft auch seit mindestens 20 Jahren. Dass man jetzt in der Covid-19-Pandemie die richtige Formulierung gerade gefunden hat, das ist Zufall. Bei unserem Projekt geht es darum, in den kommenden drei Jahren die Ergebnisse, die wir bereits veröffentlicht haben, so zu untermauern, dass ein Entwicklungsprogramm darauf aufgebaut werden kann. Erst danach würde die Beantragung einer klinischen Studie Phase 1 kommen.

Es wird also noch dauern.

Es hängt an der Formulierung. Wie man jahrelang an der richtigen Formulierung des mRNA-Impfstoffs gearbeitet hat, arbeiten wir auch schon jahrelang daran, dass die Partikel in der richtigen Zeit abgebaut werden, dass sie gut von den stimulierenden Zellen aufgenommen werden, dass die eingeschlossenen Eiweiße nicht ausfallen und so weiter. Das erfordert viele Versuchsreihen. Aber ich bin überzeugt davon, dass unser Verfahren sehr potent ist, das konnten wir auch in der Vorstudie zeigen. Am Ende wird man sehen, wer das Rennen macht. Wir sind bei weitem nicht die einzigen, die daran arbeiten.

Das neue Verfahren könnte noch eine weitere Änderung mit sich bringen: Impfung per Nasenspray. Wie kann man sich das vorstellen?

Wie Schnupfensprays. Diese Mikrosphären sind so klein, dass sie in Flüssigkeit schweben. Durch das Sprühen in die Nase gelangen diese Partikel in die Lunge und in die Atemwege – das könnte funktionieren und wird bereits in einigen Pilotversuchen erforscht. Die Mäuse immunisieren wir schon über die Nase.