Die ungeöffneten Briefe stapeln sich, während im Kühlschrank gähnende Leere herrscht. Der Schaufensterbummel weckt neue Sehnsüchte – immer in der Gewissheit, dass das Geld gerade mal so für den Wocheneinkauf im Supermarkt reicht, wenn überhaupt.

Wer in Armut lebt, der ist Verzicht gewohnt. Aber die ständige Geldsorge führt oftmals auch zu andauerndem Stress und kann sogar die Entstehung psychischer Erkrankungen begünstigen.

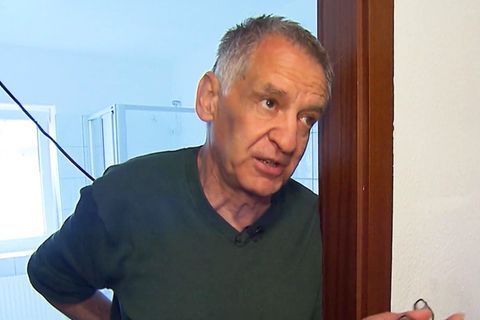

Zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls zahlreiche Studien der vergangenen Jahre. Einer, der das Zusammenspiel aus Armut und psychischen Erkrankungen am eigenen Leib erlebt hat, ist der Autor Olivier David. Der 34-Jährige ist mit seinen Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter im Hamburger Stadtteil Ottensen aufgewachsen und hat ein Buch über seine Kindheit geschrieben.

Ab wann sprechen wir von Armut?

Wenn der Hamburger über seine Vergangenheit spricht, zum Beispiel im Gespräch mit dem stern, dann betont er immer wieder eine Sache: "Wir waren keine Familie, in der das Essen regelmäßig gefehlt hat. Da gibt es andere Fälle, bei denen es deutlich schlimmer war." Armut beginnt aber nicht erst, wenn das Essen knapp wird. Armut richtet sich nach dem Lebensstandard, der im eigenen Land vorherrscht. Das heißt: Wer in Deutschland als arm gilt, könnte in einem anderen Land als reich angesehen werden.

Ausschlaggebend für die Bestimmung der Armutsgrenze ist das Median-Einkommen – also genau die Mitte des Gesamteinkommens eines Landes. In Deutschland liegt der Median aktuell bei einem Jahreseinkommen von rund 44.074 Euro brutto für eine alleinstehende Person. Das entspricht einem Brutto-Gehalt von 3.673 Euro im Monat.

Wer weniger als 60 Prozent davon, also unter 2.204 Euro brutto, verdient, der fällt rein statistisch unter die Armutsgrenze. Laut dem Statistischen Bundesamt bewegen sich aktuell rund 13 Millionen Menschen am Rande der Armutsgrenze.

Warum manche Menschen keine Therapie machen

Aktuell sorgt die Inflation für noch mehr Druck in den Schichten mit niedrigem Einkommen. Für den Wocheneinkauf mag das Geld vielleicht noch reichen, aber Ausflüge ins Museum, einen Film im Kino schauen oder im Restaurant zu Abendessen ist für viele Menschen fernab von ihrer Realität. Sie sind von relativer Armut betroffen.

"Jede Form von Armut sorgt für Ausschluss", erzählt David. Das habe er aber auch erst als Erwachsener so richtig verstanden. Als Kind hingegen sei ihm die finanzielle Lage seiner Familie weniger bewusst gewesen: "Ich habe nicht einmal gemerkt, dass wir arm sind, als es offensichtlich war."

Mittlerweile spricht der Hamburger offen über sein Aufwachsen in relativer Armut – und die Folgen, die das für sein weiteres Leben hatte. Der 34-Jährige litt schon früh unter psychischen Symptomen wie Niedergeschlagenheit und Impulsivität, hat sich aber erst als junger Erwachsener professionelle Hilfe gesucht.

Heute weiß er, warum er so lange damit gewartet hat: "Armut sorgt für Stress und bindet Kapazitäten im Kopf. Diese fehlen dann, um sich mit den eigenen psychischen Problemen auseinanderzusetzen."

Armut begünstigt Depressionen und Angststörungen

Dabei kommen psychische Erkrankungen bei einkommensschwachen Menschen statistisch gesehen häufiger vor, als in anderen Schichten. Eine aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts konnte zeigen, dass rund ein Drittel der Männer und mehr als 40 Prozent der Frauen aus der Unterschicht pro Jahr an einer psychischen Krankheit leiden. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung sind jährlich 27,8 Prozent von psychischen Erkrankungen betroffen.

Laut einer Studie vom Massachusetts Institute of Technology sind Menschen mit niedrigem Einkommen von Depressionen sogar dreimal so oft betroffen. Auch Angststörungen, Schizophrenie und Suizid kommen demnach öfter vor. Ein möglicher Grund: Laut jüngsten Untersuchungen verändert anhaltende und durch die Eltern vermittelte Armut das Gehirn von Kindern. Demnach ist das Angstzentrum stärker aktiviert, während der Gehalt des Glückshormons Serotonin vergleichweise niedrig ist.

Andauernde Geldsorgen können nachweislich auch zu einer Vielzahl an körperlichen Symptomen führen, darunter Kopfschmerzen, Dauermüdigkeit, erhöhter Blutdruck und Magen-Darm-Probleme. Trotzdem gehen viele von Armut betroffene Menschen entweder zu spät zu Ärzt:innen oder Therapeut:innen – oder gar nicht. Die Folge: Arme Menschen, haben eine deutlich geringere Lebenserwartung als einkommensstärkere Menschen.

Der Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Armut

Und Olivier David ist überzeugt, dass das Gefühl der Armut auch bleibt, wenn man irgendwann mehr Geld verdient. Er selbst lebt mittlerweile in Hildesheim und studiert Literatur, gehört rein einkommenstechnisch nicht mehr zur Unterschicht. "Meine Sozialisation ist trotzdem jeden Tag präsent" sagt der Autor dem stern. Seine Kindheit stecke ihm "in den Knochen". So laufe er beispielsweise schneller als andere Leute, wenn er allein unterwegs ist. Der Grund: "Der innere Druck, sich immer um ein neues Problem kümmern zu müssen."

Ein weiteres Problem, das viele Menschen in Armut teilen: Isolation. Professorin Petra Böhnke und Sebastian Link vom Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg konnten in einer Studie zeigen, dass einkommensschwache Menschen weniger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, und dadurch vermehrt von Einsamkeit betroffen sind. Der einzige soziale Bereich, der von Armut kaum beeinflusst wird: die Familie. Hier prägt die Sozialisation zwar die Problembelastung und die Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden – aber nicht etwa den Zusammenhalt.

Olivier David hat während seiner Kindheit eine enge Verbundenheit zu seinen Geschwistern und seiner Mutter gespürt: "Zuhause war ein Ort, an dem uns keiner etwas anhaben konnte", erzählt er. "Wir hatten so ein Gefühl von "Wir gegen die Welt". Da haben wir nie explizit drüber gesprochen, aber das Gefühl hatte jeder von uns." Sobald der Hamburger allerdings das Haus verlassen hat, habe sich alles wie ein Kampf angefühlt.

Armut oder Krankheit – was kommt zuerst?

Trotz zahlreicher Studien ist bis heute nicht eindeutig geklärt, was zuerst kommt: Die psychische Erkrankung oder die Armut. Fakt ist, dass beides zusammen gehäuft auftritt. Und der Umgang mit psychischen Erkrankungen ist für die Menschen umso schwerer.

Denn: Von Armut betroffene Menschen leiden oft unter Stigmatisierung. Ein ähnliches Stigma liegt noch immer auf psychischen Krankheiten. Beides wird in der Gesellschaft fälschlicherweise oft mit einem Versagen verknüpft.

Bei Betroffenen löst das Scham und Schuldgefühle aus. Olivier David berichtet: "Ich hatte das Scheitern durch mein Aufwachsen so sehr verinnerlicht, dass ich selbst von mir gar nicht erwartet habe, Erfolg zu haben. Das führte am Ende oftmals zu Selbstsabotage."

Der Ausweg: Barrierearme Hilfsangebote

Armut ist ein gesellschaftliches Problem, das sich von heute auf morgen nicht lösen lässt. Trotzdem gibt es Mittel und Wege, es den Betroffenen leichter zu machen, sich Hilfe zu suchen. Zum Beispiel, indem das Therapieangebot ausgebaut und leichter zugänglich gestaltet wird und sich das öffentliche Bild von Armut und psychischen Erkrankungen nach und nach ändert. Denn, was gerne vergessen wird: Beides kann potenziell jeden treffen.

Ein besonderes Augenmerk diesbezüglich sollte auf den jungen Menschen liegen. Diese sind laut Studien und Umfragen nicht nur am ehesten erschöpft und klagen zunehmend über psychische Probleme, sondern haben auch ein erhöhtes Risiko, unter die Armutsgrenze zu fallen.

Ein weiterer Faktor führt wiederum zu einem erhöhten inneren Druck, wie Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort im Gespräch mit dem "Dlf" erklärt: "Mein Vater konnte zu mir sagen: Du sollst es einmal besser haben und wir wussten beide, das würde auch eintreten. Und heute sagen Kinder mir: Ich weiß nicht, ob ich den Lebensstandard meiner Eltern halten können werde"

Der Hamburger Olivier David schreibt mittlerweile an seinem zweiten Buch. Er hat bereits jetzt einen höheren Lebensstandard als seine Eltern erreicht – ist aber noch nicht am Ziel angekommen: "Ich würde gerne seltener am Ende des Monats denken "Wie soll ich das nur bezahlen?" Diesen Satz habe ich schon viel zu oft in meinem Leben gedacht."

Quellen: Studie von der Universität Hamburg, Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bericht von Deutschlandfunk,