"Auf Briefe warten ist schwer", schreibt der Lyriker Paul Celan 1950 an seine Kollegin und Geliebte Ingeborg Bachmann. Das Warten auf die Veröffentlichung des kompletten Briefwechsels zwischen diesen beiden Großen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur hat sich gelohnt. "Herzzeit" heißt das Buch nach dem ersten Wort eines Celan-Gedichts für Bachmann. Oft herzzerreißend und immer spannend liest sich, wie die Österreicherin und der aus Rumänien geflohene Überlebende des Holocaust über fast 20 Jahre in Briefen um gegenseitige Liebe, Aufmerksamkeit, Freundschaft und erlösende Worte des anderen gerungen haben.

Tragisches Ende einer tragischen Liebe

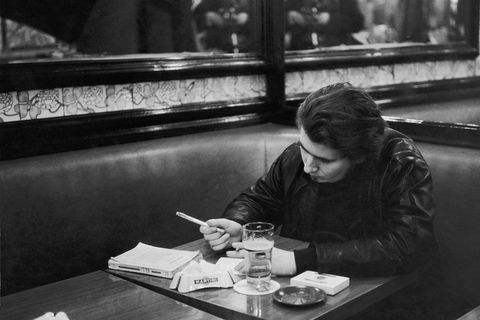

Die Sehnsucht blieb unerfüllt, bis sich Celan 1970 als 49-Jähriger in der Pariser Seine ertränkte. Ingeborg Bachmann, sechs Jahre jünger, starb 1973, als eine Zigarette ihr Bett in Rom in Brand setzte. Zwei Jahre vorher hatte sie dem toten Geliebten einen letzten Gruß in ihrem Roman "Malina" geschrieben: "Mein Leben ist zu Ende, denn er ist auf dem Transport im Fluss ertrunken."

Das Buch

Ingeborg Bachmann, Paul Celan: "Herzzeit - Der Briefwechsel". Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 404 S., Euro 24,80

"Seine Liebe gibt meinem Leben etwas Würze."

So verknüpfte die protestantische Tochter eines Nazis aus Kärnten Celans Selbstmord noch einmal mit dem Trauma Auschwitz. Das hatte 1948 auch am Anfang dieser Beziehung gestanden, als Celan auf der Flucht aus Rumänien in Wien Station machte. Seine Eltern waren in einem deutschen Vernichtungslager gestorben, er selbst überlebt im Arbeitslager. Die beiden verlieben sich, und die 22-jährige Bachmann schreibt an ihre Eltern: "Der surrealistische Lyriker Paul Celan hat sich herrlicherweise in mich verliebt, und das gibt mir bei meiner öden Arbeiterei doch etwas Würze."

Das Leben ist ein wilder Fluss

Aber der Geliebte zieht nach einem Monat weiter. Versuche eines Zusammenlebens in Paris scheitern, die Liebesbeziehung endet und wird sieben Jahre später nach einer zufälligen Begegnung wieder aufgenommen. Celan ist seit 1951 mit der Französin Gisèle Lestrange verheiratet, Bachmann liiert sich wenig später mit dem Komponisten Hans Werner Henze. Nach dem Scheitern des zweiten Anlaufs mit Celan 1958 zieht sie zum Schweizer Schriftsteller Max Frisch.

Sie können nicht ohne einander

Wirklich voneinander lassen aber können die beiden nicht, wie ihr erst 1967 endgültig endender Briefwechsel eindrucksvoll und oft erschütternd zeigt. Neben zarten Liebesgedichten Celans und ständigen gegenseitigen Bitten um Aufmerksamkeit drängt sich immer wieder auch deutsche Zeit- und Literaturgeschichte auf atemberaubende Weise ins Blickfeld. 1952 lesen beide vor der Gruppe 47 in Niendorf mit Autoren wie Günter Grass, Heinrich Böll und Walter Jens im Publikum Gedichte. Die schüchtern auftretende, schöne Bachmann wird bejubelt, Celan für den Vortrag seiner inzwischen berühmten "Todesfuge" über den Mord an Europas Juden belächelt. Man habe sich über den Singsang bei Celans Vortag amüsiert, weil er an den "Goebbels-Ton" erinnert habe, berichtete Jens später.

Starke Frauen, starke Sprache

Celan bestätigt das ebenso wie später kursierende Plagiats- Vorwürfe in seiner düsteren Grundhaltung als Geschlagener und "Übersehener". Die erfolgreiche Autorin Bachmann versucht als Geliebte oder Freundin zu helfen. Ihre Sprachgewalt ist oft überwältigend, gerade wenn sie am Ende die Aussichtslosigkeit des Ringens um Nähe in Worte fasst. Um den Brief dann, wie viele, nicht abzuschicken. Man macht sich bei der Lektüre auch - ganz zeitlos - Gedanken über Männer, die den größeren beruflichen Erfolg einer Partnerin nicht verkraften. Und über die Wirkungslosigkeit noch so erfüllter Sprache gegen eingeschlossene, unerlöste Gefühle.

Der Briefverkehr zwischen Celan und Bachmann ist komplett abgedruckt. Hinzu kommen Briefe zwischen Max Frisch und Celan sowie der bewegende Briefwechsel zwischen Celans französischer Ehefrau und der Ex-Geliebten bis kurz vor Bachmanns Tod. Erklärende Kommentare zu allen Briefen, die Beleuchtung der Hintergründe und eine ausführliche Zeittafel zum Leben beiden Autoren füllen die zweite Hälfte des Buches. Auch die Sorgfalt der Herausgeber dabei machen "Herzzeit" zu einer herausragenden publizistischen Leistung.