Herr von Bülow, es ist bekannt, dass Sie Trubel um Ihre Person nicht besonders schätzen. Ungeachtet dessen will man Ihnen jetzt schon wieder einen Preis verleihen.

Eine gewisse Häufigkeit ergibt sich wohl aus der Tatsache, das ich nicht mehr der Jüngste bin. Die Zeit zur Überreichung von Preisen wird knapp.

Sie erhalten den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie.

Das ist ein Preis, über den ich mich besonders freue, darum kann ich Ihnen leider auch keine ironische Antwort geben. Natürlich ist die feierliche Entgegennahme der heiligen Lola für einen 85-Jährigen mit gewissen Anstrengungen verbunden. Zum Beispiel dieses Gespräch mit Ihnen, bei dem ich mich sehr konzentrieren muss, um keine dummen Sachen zu sagen.

Akribisch, wie Sie sind, arbeiten Sie bestimmt seit Wochen an einer Dankesrede.

Ich habe Tag für Tag an ein paar Worten gefeilt und dann wieder alles weggeschmissen. Vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig, als Lola schweigend in die Arme zu nehmen.

Geehrt werden Sie für Ihre Kinoarbeit. Dabei hatten Sie sich jahrelang dagegen gewehrt, überhaupt einen Spielfilm zu drehen.

Das ist jetzt etwas übertrieben.

Die Produzenten Horst Wendlandt und Günter Rohrbach mussten Sie mehr als zehn Jahre beknien, bis Sie einwilligten, einen Film zu machen.

Wendlandt und ich hatten uns gelegentlich auf Partys getroffen. Wir standen uns dann immer im Smoking gegenüber, Wendlandt griff in seine Brusttasche und sagte: "Ich möchte Ihnen eine Vorauszahlung auf Ihren ersten Film geben, den Sie für mich drehen werden." Ich sagte: "Ja, Herr Wendlandt, aber heute Abend ist dafür wohl nicht die richtige Gelegenheit."

Sie waren 65, als ihr Debütfilm "Ödipussi" ins Kino kam.

Ja, wir haben nichts überstürzt.

Vicco von Bülow darf man nicht drängen, man muss warten, bis er von selbst kommt, richtig?

Ach, Sie wollen darauf anspielen, dass es mit dem Zustandekommen unseres Interviews etwas gedauert hat.

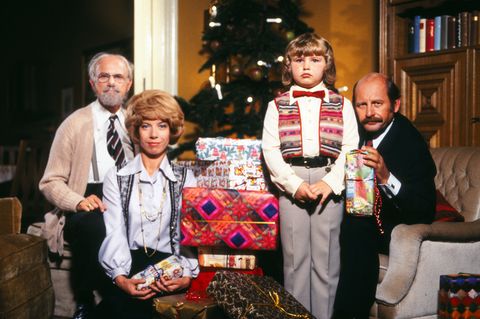

Sie haben dann noch einen zweiten Film gedreht, "Pappa ante Portas".

Danach fragte Wendlandt: "Wann kommt der dritte?" "Nein", sagte ich, "das reicht jetzt." Ich habe meine Arbeiten immer rechtzeitig beendet, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Das hat oft meine Mitarbeiter überrascht. Auch mich selbst. Als ich mit Evelyn Hamann, Gott behüte sie, in den 70er Jahren meine Sketchreihe für Radio Bremen produzierte, in drei Jahren sechs Folgen à eine Dreiviertelstunde, gingen wir nach einer Aufzeichnung aus dem Studio. Neben mir Evelyn und der Intendant. Da sagte ich: "Ach, übrigens, das war unsere letzte Sendung." Mich beschlich in diesem Augenblick das Gefühl, mit der Fortsetzung meiner Arbeit nicht mehr besser werden zu können.

Vicco von Bülow

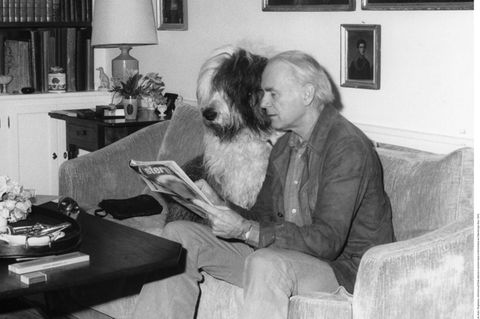

Von Hunden und Nasen

Am 12. November 1923 in eine preußische Offiziersfamilie hineingeboren, studierte Vicco von Bülow nach dem Krieg Malerei und Grafik. Ab 1950 zeichnete er Karikaturen, unter anderem für den stern; seit dieser Zeit nennt er sich Loriot - französisch für den Pirol, das Wappentier der Familie. Obige Zeichnung eines Hundes, der seinen Menschen Gassi führt (stern Nr. 5/1951), empörte bürgerliche Leserkreise - stern-Chefredakteur Henri Nannen tobte: "Der weiß genau, warum er seinen Namen verschweigt: Um seiner Familie die Schande zu ersparen!" Seit 1951 ist von Bülow mit seiner Frau Rose-Marie Schlombom verheiratet. Mit ihr und dem Mops Emil lebt er am Starnberger See. Er ist Vater von zwei Töchtern sowie unzähliger Männchen mit Knollennasen, deren bekannteste Vertreter Herr Müller-Lüdenscheidt und Herr Dr. Klöbner sind, die Streithansel aus der Badewanne. Für die ZDF-Show "Der große Preis" zeichnete er viele Jahre den Hund Wum und den Elefanten Wendelin. In den Siebzigern produzierte er Sketche für die ARD, an seiner Seite agierte meist Evelyn Hamann; sie spielte später auch die weibliche Hauptrolle in seinen Filmen "Ödipussi" und "Pappa ante portas".

Ein dritter Kinofilm wäre sicher auch ein Erfolg geworden.

Ich möchte immer aufhören, bevor ich in einer Sache nicht mehr gut bin. Um in der Qualität der Filme nicht nachzulassen, bedarf es einer sehr intensiven Arbeitsweise, die mir bisweilen auch vorgeworfen wurde. Es hieß immer, ich sei so penibel. Dabei gibt es keinen ernst zu nehmenden Regisseur, der nicht penibel wäre.

Sind Sie ein Pedant?

Das hat so einen negativen Beigeschmack. Ich versuche, genau zu sein.

Stanley Kubrick hat Szenen mehr als 100-mal wiederholen lassen.

Eine komplizierte Aufnahme ließ ich 34-mal wiederholen. Da ging es um nichts anderes, als dass Evelyn Hamann in "Pappa ante Portas" mit einer Freundin durch den Berliner Fasanenpark spaziert und sich über ihre Ehe beklagt. Sie muss auf die Kamera zugehen, ohne hinzusehen in ein Hundehäufchen treten und dabei weiterreden. Alles ganz beiläufig, das war die Schwierigkeit, und mit nur einer Kamera-Einstellung. Für den Fortgang des Films ist diese Szene nicht wichtig, man hätte sie streichen oder schneiden können ...

… aber das wäre zu einfach, und einfach wollten Sie es sich nie machen.

Nein, denn nur wenn dieser Vorgang gewissermaßen von alleine stattfindet, wirkt er lebendig. Überlegen Sie mal, wenn wir das anders gemacht hätten: erst Evelyns Kopf groß, wie sie redet. Schnitt. Dann das Häufchen auf dem Boden. Die Kamera fährt zurück zu den beiden Mädchen, die gehen auf das Häufchen zu. Jetzt geht die Kamera runter, man sieht Evelyns Schuh, sie tritt in das Häufchen. Dann geht die Kamera auf das Gesicht ... Du lieber Gott, was für eine langweilige Geschichte wäre das geworden!

Sie wissen selbst am besten, wie es ist, unter dem Regisseur Vicco von Bülow zu arbeiten. Meist waren Sie Ihr eigener Hauptdarsteller.

Mit der verzweifelten Hoffnung, die Zeit möge reichen für das optimale Ergebnis.

Wenn Sie Ihre alten Sketche anschauen, denken Sie da manchmal: Das hättest du besser machen können?

Ich würde wohl manches schneller drehen. Wobei mir allerdings das heutige Tempo als zu schnell erscheint. Man weiß manchmal nicht: Ist das noch die Werbung - oder schon der Film?

Was schauen Sie im Fernsehen an?

Was mir zunehmend Spaß macht, sind diese Gesprächsrunden, zum Beispiel "Anne Will". Wenn da gute Leute zusammensitzen, also nicht immer dieselben, deren Antworten man bereits vorausahnt, habe ich davon mehr als vom vorangegangenen Kriminalfilm. Man nimmt Teil an einer genauen Schilderung des Privatlebens eines Kriminalbeamten, das einen im Grunde herzlich langweilt. Man sitzt in seiner Wohnküche, wo ihm von zarter Hand das Abendessen zubereitet wird, und es ist einem ziemlich egal, ob es sich um die Frau eines Kollegen oder die Schwägerin handelt. Oder ist sie womöglich seine tatverdächtige Gattin, die von ihrer Cousine gesucht wird? So gemütlich droht die bürgerliche Katastrophe. Früher jagten Krimis einem Schauder über den Rücken.

An welche Filme denken Sie?

Filme, die Sie gar nicht mehr kennen, weil Sie zu jung sind. "Dr. Mabuse, der Spieler" von Fritz Lang oder "Das Cabinet des Dr. Caligari", die beide an der Schwelle zum Tonfilm entstanden. Unheimliche Fälle, die nichts mit der Realität zu tun haben.

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an das Kino?

Ich glaube, mein erster Film war "Emil und die Detektive". Und ich erinnere mich gut an den "Choral von Leuthen", einen Film über den Alten Fritz, den Preußenkönig.

Das war auch ein bisschen Familiengeschichte.

Das stimmt. Die Bülows sind mit Friedrich dem Großen etwas näher bekannt. Mein vierfacher Urgroßvater Johann-Albrecht, der in Berlin-Lichterfelde in der Grabkapelle ruht, war General unter dem Alten Fritz und gelegentlich zum Essen bei ihm in Sanssouci. Nach dem Tod des Generals beantragte sein Sohn, mein dreifacher Urgroßvater Carl, vom Militärdienst entlassen zu werden, als Grund gab er ein Hüftleiden an. Darauf schrieb der Alte Fritz zurück, er solle sich in seinem Herzen schämen, unter derlei Vorwand um seinen Abschied nachzusuchen. Diesen und 21 weitere Briefe habe ich noch in meinem Besitz.

Als Sie jung waren, war Kino ...

… etwas Neues, Aufregendes. Mit meinem Vater gingen wir oft ins Theater. Die Schauspieler, die wir von dort kannten, sahen wir in den Filmen wieder, neuerdings sogar mit Ton: Emil Jannings, Heinrich George, Werner Krauß, das waren Giganten jener Zeit. Auch Lilian Harvey, Adele Sandrock, Asta Nielsen. Und Komödianten wie Hans Moser oder Heinz Rühmann.

Charlie Chaplin?

Chaplin war eine Weltkanone, aber ich hatte immer den Eindruck, dass er etwas Belehrendes hatte. Der kleine Mann, der bei allem, was ihm misslingt, doch immer Sieger bleibt. Und wenn es nur ein moralischer Sieg ist. Mir war Buster Keaton näher.

Der Mann, der niemals lachte.

Ich hab ihn später mal als alten Mann gesehen, live in einer Sendung mit versteckter Kamera. Da saß er in einer Bar, beugte seinen Kopf nach vorn und ließ sein Toupet in den Suppenteller fallen. Die Gäste neben ihm taten aus Verlegenheit so, als sähen sie es nicht. Da griff er mit beiden Händen in die Suppe, nahm das Toupet heraus, wrang es so lange aus, bis die Suppe im Teller war, und setzte das Toupet wieder auf.

Pure Komik, ohne Moral. Sie wollten auch nie belehren, sondern unterhalten.

Unterhalten, das klingt immer so ein bisschen dünn.

Menschen eine Freude machen? Wer fühlt sich besser: der den Witz erzählt - oder der ihn hört?

Das ist ja schon eine philosophische Frage.

Die sich wohl die wenigsten Ihrer Kollegen stellen. Vor einiger Zeit gab es einen Abend mit Johannes B. Kerner, da wurden Sie von den ZDF-Zuschauern zum beliebtesten deutschen Komiker gewählt. Noch vor Heinz Erhardt und Karl Valentin. Wie Sie da so saßen zwischen Oliver Pocher, Rüdiger Hoffmann ...

… Comedians …

… wie sie da so saßen, hatte man das Gefühl, dass Sie da gar nicht hingehören.

Warum sind Sie da so empfindlich? Dem Comedian Mario Barth gelingt es, das Olympiastadion zu füllen. Und er braucht dazu keine 44 Beine plus Schiedsrichter und muss die 100 Meter auch nicht in zehn Sekunden laufen. Auch habe ich 70.000 Zuschauer noch nicht zwei Stunden pausenlos so gut gelaunt erlebt.

Haben Sie Mario Barths Kinofilm schon gesehen?

Ich habe es noch vor mir.

1950 begannen Sie, für den stern zu zeichnen. Man hat Sie nicht immer nett behandelt.

Ihr damaliger Chefredakteur Henri Nannen war sich nie sicher, ob das, was ich mache, komisch ist.

Sie hatten sich etwas Unerhörtes getraut, ich hab das hier mal mitgebracht, Heft 5, 1951.

Müssen Sie gerade dieses heikle Beispiel anführen?

Die Reihe hieß "Auf den Hund gekommen", wir sehen hier einen Hund, dessen Mensch sich an einem Baum erleichtert. Nach sieben Folgen hat Nannen die Reihe gestoppt.

Auf meine Zeichnungen hin waren eine Menge Protestbriefe eingegangen. Es hieß, ich nähme dem Menschen, der Krone der Schöpfung, seine Würde.

Nannen tobte: "Ich will den Kerl nie wieder im stern sehen." Was er wenig später zurücknahm.

Er sah, dass ich doch einige Leser auf meiner Seite hatte. Ich schlug "Reinhold das Nashorn" vor. Als Nannen fragte, wie lange ich durchhalten könne, log ich: "Zwei Monate." - "Gut", sagte er. Es wurden dann 17 Jahre. Heute bedaure ich dieses Angebot. Was hätte man alles unternehmen können in dieser Zeit.

Eine Ihrer berühmtesten Rollen ist der schrullige Opa Hoppenstedt, dessen Alter Sie inzwischen erreicht haben dürften. Nach allem, was Sie heute über das Altsein wissen: Haben Sie ihn gut gespielt?

Ich hoffe doch. In unserer Familie hatte sich eine starke Neigung zur Schauspielerei vererbt. Mein Vater war Offizier, wie die meisten meiner männlichen Vorfahren. Aber er hätte eigentlich auf die Bühne gehört. Besonders gern parodierte er alte Männer. Seine Stimme wurde flach und hoch, er änderte seine Haltung und tat so, als ginge er am Stock. Mein Vater war hervorragend in dieser Rolle, aber wir Kinder genierten uns immer ein bisschen, weil wir befürchteten, dass Freunde und Gäste unseren Vater nicht mehr ernst nehmen könnten.

Der Vater soll Held sein, nicht Witzfigur.

Oh, er rezitierte ebenso gern Shakespeare. Ich übrigens auch, wir hatten in der Schule die großen Monologe besprochen, kurz bevor ich eingezogen wurde, die konnte ich dann im Krieg vor mich hinsagen. Und kann sie heute noch. Mir ist das rätselhaft, wieso vergesse ich wichtige Dinge, während ich einen Hamlet- Monolog, den ich im Alltag gewiss nicht häufig verwenden kann, noch auswendig weiß?

Uns trennen mehr als 50 Lebensjahre. Würden Sie mir raten, möglichst alt zu werden?

Ich könnte nichts dagegen sagen. Solange man kein körperliches Leiden hat. Wenn ich zum Arzt komme und sage, ich hab da was, mir wird öfter mal schwindlig - dann sagt der: Sie haben gar nichts, Sie sind alt.

Zu Ihren Freunden zählt der Rhetorikprofessor Walter Jens, der an Demenz erkrankt ist.

Wir haben gemeinsam auf vielen Bühnen aus dem Briefwechsel zwischen Voltaire und Friedrich dem Großen gelesen. Diese Jahre zählen beruflich zu den schönsten meines Lebens. Nun können wir keine Gespräche mehr miteinander führen. Er fehlt mir sehr.

Macht einem das bewusst, was für ein Geschenk die eigene Gesundheit ist?

Nein, es belastet mich mit dem Argwohn, es könnte mir auch passieren. Manchmal entfallen mir Namen. Dann denke ich: Das ist schon der erste Schritt in das Unsägliche. Das im wahrsten Sinn Unsägliche.

Ist es ein Trost, dass die Menschen noch über Loriot lachen werden, wenn Sie längst nicht mehr da sind?

Vor ein paar Wochen ging ich in Berlin ins Hans-Wurst-Puppentheater. Die spielen meine Sketche mit fantastischen, menschengroßen Puppen, aber ohne Knollennasen. Ich war sehr überrascht, denn es war komischer, als ich es für möglich gehalten hatte.

Ihr eigenes Werk hat Sie überrascht?

Mich hat es wieder einmal sehr gefreut, dass die Komik einer Szene nicht nur auf gewissen dicken Nasen beruht, sondern vom Funktionieren der humoristischen Pointe abhängt.

Sie haben in den letzten Jahren wieder angefangen, jenseits Ihrer Cartoons zu malen und zu zeichnen. Damit schließt sich der Kreis zu dem, was Sie an der Kunstakademie gelernt haben.

Eines Nachts wachte ich auf, griff einen Zettel für Notizen und einen Kugelschreiber, was man so auf dem Nachttisch hat. Im Dunkeln krakelte ich drauf rum, am nächsten Morgen nahm ich Buntstifte und kolorierte das Ganze in lockerer Weise. Große Kunst ist ja zumeist ein Kind des Wahnsinns.

Das Interesse an Loriot lässt nicht nach.

Ich bekomme viele Briefe und habe eine Art schlechtes Gewissen, weil die Lebenszeit nicht reicht, auch nur kurz auf jede freundschaftliche Nachricht einzugehen. Man muss sich wundern, dass die Leute noch Briefe schreiben, wo alle Welt nur noch E-Mails verschickt.

Sie auch?

Leider weiß ich nicht, wie man das macht. Auch beobachte ich gelegentlich bei meiner Frau, die das gut kann, dass die Abfassung einer E-Mail eine intensive, längere Beschäftigung mit dieser modernen Technik zur Folge hat, die man sich nur leisten kann, wenn man sonst nichts zu tun hat.

Man kennt Sie als fein gekleideten Herrn. Gibt es Vicco von Bülow unrasiert, in Jogginghose?

Vielleicht zum 90. Geburtstag.