Herr Radetzki, Sie halten seit über 40 Jahren Bienen, sind Imkermeister und haben im Schwabenland eine ökologische Imkerei mit über 150 Bienenvölkern gegründet. Man könnte meinen, Ihren Bienen ginge es gut. Dennoch haben Sie in der Vergangenheit Völker verloren. Wie kam es dazu?

Das stimmt. Zu meinem eigenen Erstaunen waren Völker dabei, die ich als kerngesund bezeichnen würde. Da war mir klar: Etwas stimmt nicht. Es muss neben Parasiten und Krankheitserregern noch weitere Faktoren geben, die zum Bienensterben beitragen.

Welche Gründe haben Sie identifiziert?

Im Gespräch

Thomas Radetzki (62) ist Imkermeister und Pionier auf dem Gebiet der ökologischen Bienenhaltung. Als Geschäftsführender Vorstand der "Aurelia-Stiftung" setzt er sich für das Wohlergehen von Bienen ein. Die Stiftung versteht sich als unabhängige Anwältin der Blütenbestäuber und ist auf Spenden angewiesen.

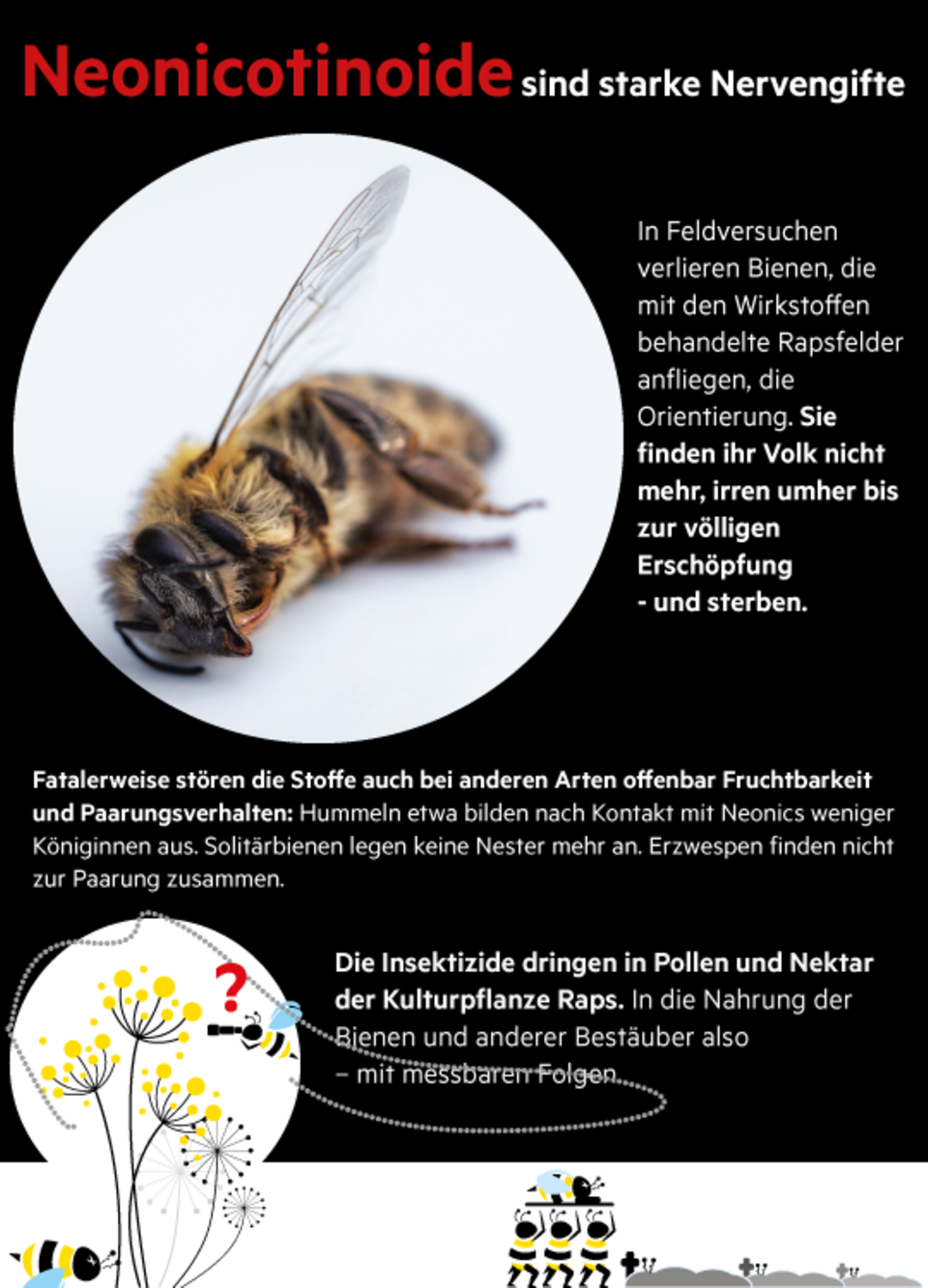

Die Einflüsse der intensivierten Landwirtschaft. Zum einen finden Bienen an Agrarstandorten im Sommer keine Nahrung mehr. Sie hungern. Und zum anderen haben wir Probleme mit der Pestizidbelastung. Im Gespräch mit anderen Berufsimkern hörte ich immer wieder, dass die Leistungsfähigkeit der Völker an bestimmten Standorten zusammenbricht. Interessanterweise trat das vor allem an Standorten auf, an denen die Pflanzenschutzmittel Neonicotinoide eingesetzt werden, besonders auch an Rapsfeldern. Die Völker entwickeln sich nicht wie üblich, die Bienen haben Probleme, die auch am Flugloch (Öffnung an Bienenstöchen, Anm. d. Red.) sichtbar werden können. Teilweise krampfen sie sogar.

Diesen Freitag wird über ein EU-weites Verbot dieser Pestizide abgestimmt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hatte bereits Ende Februar bestätigt, dass Neonicotinoide eine Gefahr für Wild- und Honigbienen darstellen.

Ich persönlich fiebere der Abstimmung entgegen. In Imkerkreisen wird sie ausgiebig diskutiert. Berufs- und Freizeitimker sehen immer wieder Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln. Die Effekte wurden auch von unabhängigen Wissenschaftlern und Studien bestätigt: Neonicotinoide stören die Orientierungsfähigkeit der Bienen, sie finden nicht mehr in den Stock zurück und verenden. Pestizide können die Lebenszeit der Bienen verkürzen oder zu Herz-Rhythmus-Störungen führen. Außerdem stören sie die Kommunikation der einzelnen Insekten untereinander: In einem Bienenstock leben 30.000 Individuen. Das erfordert eine außerordentlich komplexe Kommunikation im Bienenstock. Nun sind diese Stoffe ja Nervengifte, die grundlegende Nervenprozesse der einzelnen Biene schädigen. Selbst wenn die Biene dadurch nicht stirbt, belastet das in der Summe die Leistungsfähigkeit des gesamten Volkes. Einmal abgesehen von Wirkungen, die indirekt mit den Pestiziden im Zusammenhang stehen.

Was meinen Sie damit?

Ist ein Bienenvolk mit Varroa-Milben infiziert und zusätzlich von Pestiziden belastet, ist das Immunsystem der Bienen in der Regel geschwächt. Dann haben Viren ein leichteres Spiel, etwa das 'Deformed Wing Virus'. Diese Viren führen zum Beispiel zu verkrüppelten, verkürzten Flügeln. Der Anblick dieser Bienen erinnert mich an Contergan-Kinder. Da könnte ich heulen.

Wie geht es den Bienen in Deutschland aktuell?

Hier muss man unterscheiden. Redet man über Bienen in den Städten, lässt sich sagen: Denen geht es ziemlich gut. Sie finden in Parks und Alleen reichlich Nektar und Pollen. Außerdem kommen in Städten kaum Pestizide zum Einsatz. Anders sieht das an Agrarstandorten aus. Die ständige Intensivierung der Landwirtschaft führt dazu, dass die Bauern bis an den Asphalt pflügen. Da wird alles verdrängt, was wächst oder blüht, was nicht unmittelbar für die Produktion relevant ist. Die ehemaligen bunten Wiesen sind zu Grünland verkommen. Denn durch die häufige Mahd (das Mähen von Gras und Getreide, Anm.d.Red.) und die Überdüngung mit Stickstoff hat sich die Artenvielfalt an vielen Orten so dramatisch verringert, dass es für die Insekten nichts mehr zu holen gibt. Solche Agrarflächen sind für alle Blütenbestäuber eine Wüste. Da herrschen lebensfeindliche Umstände.

Angenommen, es wird ein EU-weites Verbot von Neonicotinoiden beschlossen: Ist das Problem damit aus der Welt?

Überhaupt nicht. Das Bienen- und Artensterben ist eine multifaktorielle Sache. Wir können nicht sagen: Es sind nur die Neonicotinoide. Oder nur die einseitige Nahrung. Oder nur die Varroa-Milbe. Das wäre Unsinn. Es ist das Zusammenkommen der verschiedenen Faktoren.

Was müsste sich ändern?

Wir brauchen ein grundlegend neues Verfahren bei der Zulassung von Pestiziden. Die Zulassungsstudien dürfen nicht mehr von den Unternehmen der Agrarindustrie selbst betrieben werden. Die Industrie muss in einen öffentlich kontrollierten Fond zahlen, der unabhängige, transparente und sachgemäße Prüfungen gewährleistet. Vor allem aber brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens für eine lebensfreundliche Agrarpolitik, die es den Bauern erlaubt uns zu ernähren und zugleich die Biodiversität und unsere Ökosysteme erhält.

Was kann jeder Einzelne konkret tun, um Bienen und andere Blütenbestäuber zu schützen?

Zum Beispiel die Kästen des Balkons mit Pflanzen versehen, die für Bienen interessant sind: keine Geranien, sondern solche, die Nektar und Pollen bringen, am besten heimische Arten wie sie das "Netzwerk blühende Landschaft" empfiehlt. Außerdem: Bio-Lebensmittel und Bio-Honig kaufen. Die Bienen fliegen natürlich auch bei Bio-Imkereien in konventionell bewirtschaftete Flächen, aber es geht um die Art der Haltung. Auch auf die Herkunft des Honigs sollte man achten und Honig aus Deutschland bevorzugen.

Warum ist das so wichtig?

Honig können wir importieren, aber nicht die Blütenbestäubung. Die deutschen Imkerinnen und Imker leisten mit ihren Bienen nicht nur einen Beitrag für unsere Nahrung. Sie bestäuben ja auch die Wildpflanzen. Dadurch finden Singvögel, Kleinsäuger und anderes Getier ihr Fressen. Wer regionalen Honig kauft, sichert das Ökosystem und die Artenvielfalt vor Ort.