Anfang August tauchte das russische Tiefsee-U-Boot "Mir 1" unter die Eiskappe des Nordpols auf den Grund des Arktischen Meeres, auf 4261 Meter Tiefe. Die Expedition sollte nachweisen, dass der Lomonossow-Rücken eine Verlängerung der russischen Kontinentalplatte ist - um so Russlands Anspruch auf den Grund des Arktischen Meeres geltend zu machen. Dort werden außerdem reiche Öl- und Gasvorkommen vermutet. Eine russische Flagge aus Titan ist bereits am Meeresboden aufgestellt, obwohl der endgültige Beweis bislang nicht erbracht ist. Auch andere Polarstaaten wie USA, Kanada, Dänemark und Norwegen erheben Ansprüche auf das Gebiet.

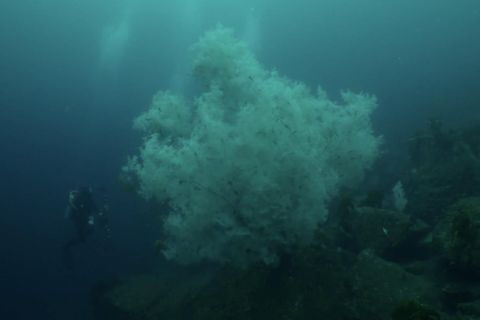

Ölmultis und Stromerzeuger wollen ran an das Methanhydrat der Tiefsee: gefrorenes Wasser, in das das brennbare Gas Methan eingelagert ist, der Hauptbestandteil von Erdgas und Biogas. Schon wird untersucht, ob sich der Stoff mit ähnlichen technischen Mitteln abbauen lässt, wie sie bei der unterseeischen Ölförderung angewandt werden. Denn in Methanhydrat soll doppelt so viel Energie gebunden sein wie in allen Kohle-, Öl- und Gasvorkommen der Erde zusammen. Bietet es eine Alternative, wenn andere Energievorräte zur Neige gehen? Bei weiter steigendem Energieverbrauch wird Öl in etwa 45 Jahren ausgebeutet sein, Kohle in 150 Jahren.

Doch der Abbau von Methanhydrat birgt ernsthafte Gefahren: Kontinentalsockel könnten abrutschen, unterseeische Erdrutsche mächtige Flutwellen auslösen, maritime Ökosysteme zerstört werden. Außerdem könnten Methangaswolken freigesetzt werden - was eine weitere Bedrohung für das Klima wäre, denn Methan ist ein noch stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid.

Rohstoffquelle Schwarze Raucher

Ob Platin, Gold, Silber, Kupfer oder Tellur für die Solarzellen der Hightech-Industrie - der Ozean bietet eine große Palette immer wertvoller werdender Mineralien. Geschätzte 100 Millionen Tonnen Erze gibt es allein in 2000 Meter Tiefe im Roten Meer. Lange war Tiefsee-Bergbau uninteressant: extrem teuer, technisch schwierig. Doch das Blatt wendet sich. Vor der Küste Papua-Neuguineas etwa liegt eine besonders viel versprechende Lagerstätte von Metall-Schwefelverbindungen. Bereits Ende 2009 soll in einer Wassertiefe von rund 1700 Metern mit dem Abbau begonnen werden.

Viele unterseeische Metallablagerungen entstehen an so genannten "Schwarzen Rauchern" - Geysiren der Tiefsee, aus denen heißes, metallhaltiges Wasser austritt. Seit der ersten Entdeckung im Jahr 1977 sind bislang 200 Schwarze Raucher gefunden worden, mehr als die Hälfte sind derzeit aktiv. "Einige der Metall-Lagerstätten, die wir heute an Land abbauen, sind an Schwarzen Rauchern in der Tiefsee entstanden", sagt Gregor Rehder vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften. Der Meereschemiker leitete 2005 eine Expedition mit dem Forschungsschiff "Meteor" vor der Küste Costa Ricas und Nicaraguas.

Unentdeckte Arten in 5000 Metern Tiefe

Doch nicht nur die Wirtschaft jagt Schätzen in mehreren tausend Metern Tiefe hinterher, sondern auch Biologen. Die Tiefseeforschung ist ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet: Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Wissenschaftler überzeugt, dass der Boden der Ozeane unbelebt und mit Eis bedeckt sei. Gerade einmal 77 Jahre ist es her, dass es dem Zoologen William Beebe erstmals gelang, Wesen der Tiefsee in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Forscher glauben, dass in den Tiefen der Weltmeere noch unzählige bisher unbekannte Arten leben. Mit einer einzigen Planktonprobe aus 5000 Metern Tiefe etwa holten Forscher mehr als 500 Tierarten aus der Tiefsee, darunter zwölf bisher unbekannte. Denn die Artenvielfalt der Tiefsee ist größer als die im tropischen Regenwald - und das, obwohl dort extrem lebensfeindliche Bedingungen herrschen.

Das zwingt die Lebewesen zu ungewöhnlichen Anpassungsstrategien. Sie halten dem extremen Druck der kilometerdicken Wassermassen über ihnen stand; gegen die immer währende Dunkelheit erzeugen viele Arten Licht, ähnlich wie das Glühwürmchen - ein Phänomen, das Biolumineszenz genannt wird.

Fotosynthese - auch ohne Sonnenlicht

Im Jahr 2005 entnahmen Forscher in 2400 Metern Meerestiefe Bakterien an einer 350 Grad heißen Quelle vor der Küste Mexikos. Bei der Laboranalyse zeigte sich, dass die Bakterien Fotosynthese betreiben - statt der Sonne nutzen sie als Energiequelle die schwachen Strahlen heißer Quellen. Sie sind damit die ersten bekannten Organismen, die zur Fotosynthese ohne Sonnenlicht fähig sind.

Andere Arten nutzen den Schwefelwasserstoff als Energiequelle, der aus den Meeresboden-Schloten strömt. Rund um die "Schwarzen Raucher" mit ihrem bis zu 400 Grad heißen metallhaltigen Wasser bilden sich Lebensgemeinschaften aus Bakterien, Würmer, Krabben und Muscheln.

Die Nahrungsbeschaffung in der Tiefe ist mühsam, daher fressen einige Arten die Reste abgestorbener Pflanzen und Tiere, die langsam nach unten sinken. Andere sie fressen sich gegenseitig. Es gibt Tiefseefische mit besonders dehnbaren Mägen und ausklappbaren Kiefern. So können sie Beute fangen, die größer ist als sie selbst, damit sie für die lange Zeit bis zum nächsten Fang vorsorgen können.

Wirtschaftliche Nutzung bedroht das Ökosystem Tiefsee

Nun sehen Umweltschützer das einzigartige Ökosystem Tiefsee und seine bizarren Bewohner durch wirtschaftliche Interessen bedroht. "Die potenziell größte Bedrohung dieser Lebensräume sind die wertvollen Erzvorkommen, die sich im Laufe der Zeit hier abgelagert haben. Deren Abbau könnte eines Tages diese Paradiese der Dunkelheit massiv gefährden", fürchtet etwa die Umweltorganisation WWF um die Zukunft der "Schwarzen Raucher". Meereschemiker Gregor Rehder indes glaubt, dass wirtschaftliche Nutzung und Umweltschutz sich nicht ausschließen: "Wir können die Tiefsee nutzen, ohne sie zu zerstören."