Im Dezember 1943 war der Krieg für das Dritte Reich verloren. Im Osten war die Großoffensive im Kursker Bogen nach dem Desaster von Stalingrad gescheitert und die Gegenstöße der Sowjets hatten die Deutschen weit zurückgeworfen. Im U-Boot-Krieg hatten die Überlegenheit der USA, neue technische Entwicklungen und der Bruch der deutschen Verschlüsselung für eine Wende gesorgt.

Gleichzeitig suchten die alliierten Bomberverbände das Reichsgebiet heim. Aber noch wehrten sich die deutschen Streitkräfte. Im Süden konnten die Alliierten Nordafrika befreien und Sizilien ohne große Schwierigkeiten besetzen. Doch damit hörte es auf, als sie auf dem italienischen Festland landeten. Die Verteidigung wurden von Feldmarschall Kesselring übernommen, schon bei seinem Eintreffen weigerte er sich, die fatalistische Haltung seines Stabes zu akzeptieren. Er organisierte eine rücksichtslose, aber effektive Verteidigung. Der ursprüngliche Plan der Alliierten, durch den "weichen Bauch Europas" schnell ins Zentrum des Kontinents vorzustoßen, scheiterte an den deutschen Verteidigungslinien.

Überraschender Angriff

In diesem Zusammenhang gelang der deutschen Luftwaffe ihr größter Erfolg. Die einstige Überlegenheit war lange verloren, aber noch war die Luftwaffe nicht zerschlagen. Die Verluste der alliierten Bomber über Italien waren enorm. Doch sie glaubten, dass die Deutschen vollauf damit beschäftigt werden, die alliierte Luftoffensive auszuschalten. Zu größere eigene Aktionen seien sie nicht mehr fähig. Doch hier täuschten sie sich.

Am 2. Dezember hatte Luftwaffenpilot Werner Hahn mit einer Me 210 eine starke Konzentration von Schiffe im Hafen von Bari entdeckt. Der kleine Hafen war mit 30 Versorgungsschiffen vollgestopft. So weit von der Front rechnete man mit keinem deutschen Angriff mehr, es gab kaum Luftverteidigung.

Das wussten auch Kesselring und Wolfram von Richthofen, der Kommandeur der 2. Luftflotte. Für den Angriff konnte er schnell 105 mittlere Bomber vom Typ Ju 88 zusammenziehen. Schwere viermotorige Bomber wie die B-17 Flying Fortress oder die B-24 Liberator hatten die Deutschen nicht zur Verfügung. Um 19:30 Uhr, zu Beginn der Nacht, setzte der Angriff ein. Die ersten Maschinen warfen Leuchtbomben als Markierung für die Bomber über dem Hafen ab. Nötig war das nicht. Um den ungeheuren Bedarf an Nachschub zu decken, arbeiten die Briten und Amerikaner rund um die Uhr und wie in Friedenszeiten. Der ganze Hafen war voll erleuchtet. Die Piloten konnten ihn schon auf 100 Kilometer ausmachen.

Inferno einer Stadt

Der Angriff dauerte nur 15 Minuten und er verwandelte Bari in ein Inferno. 17 Schiffe wurden versenkt, weitere acht beschädigt. Über 1000 Soldaten wurden getötet und auch viele Zivilsten, da die Straßen um den Hafen bewohnt waren. Das Chaos der Bomben wurde noch verstärkt, als eine Pipeline getroffen wurde und der Treibstoff die Brände im Hafen anheizte. Die Explosionen der Munitionsschiffe zerschmetterten noch in elf Kilometern Entfernung die Fensterscheiben. In der Presse wurde der Angriff das "kleine Pearl Harbor" genannt.

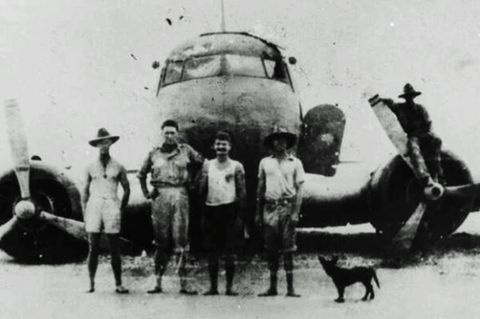

Doch das Schlimmste sollte in der Nacht noch passieren. Der brennende Treibstoff erreichte die "John Harvey". Das Schiff ging in Flammen auf und explodierte schließlich mitsamt seiner brisanten Fracht. Die "John Harvey" hatte neben Munition und Versorgungsgüter auch 100 Tonnen Chemiewaffen an Bord. 2000 Senfgasbomben vom Typ M47A2 sollten unter strenger Geheimhaltung an Land gebracht werden. Es gab keine Pläne, sie einzusetzen, aber das Oberkommando wollte vorbereitet sein, falls die Nazis einen Giftgaskrieg begonnen hätten.

Das Grundmaterial der Bomben – flüssiger Schwefelsenf - geriet bei der Explosion ins Hafenwasser und vermengte sich mir Spritzern und Tröpfchen-Wolken. Die Matrosen, die im Wasser schwammen, wurden mit einer öligen Mischung bedeckt, in der sich Schwefelsenf festsetzte.

In Bari wusste niemand von der gefährlichen Fracht. Die Verletzten wurden falsch behandelt. Die Mediziner glaubten, sie würden nur unter Schock leiden. Sie bekamen Morphium und blieben in ihren ölgetränkten Uniformen sitzen. So wurden sie in dem Schwefelsenf geradezu mariniert.

Ratlose Behandlung

Die Ärzte und Pfleger waren ratlos, als sie ungewöhnliche Symptome feststellten. Durst, Fieber und Lethargie, riesige Blasen auf der Haut, zugeschwollene Augen. Viele scheinbar gesunde Überlebende zeigten auf einmal die Symptome einer Gasvergiftung. Nun alarmierte man das Oberkommando. Man dachte, die Deutschen hätten Gas abgeworfen. Fünf Tage später traf Oberstleutnant Francis Alexander, ein Experte für chemische Kriegsführung, in Bari ein. Ihm war sofort klar, dass die Verletzten Senfgas ausgesetzt waren. Aber von der Fracht der "John Harvey durfte weiterhin niemand etwas wissen, erst als Taucher Reste der eigenen Senfgasbomben im Hafen fanden, war klar, was passiert war.

Doch US-General Dwight D. Eisenhower und der britische Premierminister Winston Churchill wollte die Wahrheit über die Giftgaslieferung verbergen, aus Angst, sie könnte Deutschland als Ausrede dienen, um einen totalen Gaskrieg zu beginnen. Um den Vorfall zu vertuschen, wurden die Krankenberichte frisiert. Von Senfgas war keine Rede, es wurde "Verbrennungen durch feindliche Einwirkung" ersetzt. Die 600 Überlebenden wurden mit ihren Langzeitfolgen allein gelassen.

Geburt der Chemotheraphie

Doch Alexanders Forschungen hatten ein unerwartetes Ergebnis. Sein Bericht "Final Report of the Bari Mustard Casualties" wurde zwar als geheim weggesperrt, aber Colonel Cornelius P. Rhoads, der Chef des Chemical Warfare Service (CWS), konnte einen Blick darauf werfen. Rhoads war Krebsspezialist. Er sah, dass der Schwefelsenf weiße Blutkörperchen abgetötet hatte. Rhoads nahm daraus die Überzeugung mit, dass die schädliche Substanz verwendet werden könnte, um Krebs zu heilen. Damit war die Idee der Chemotherapie geboren, 1945 entwickelte Rhoads das erste Medikament gegen Krebs.

Quellen: History, Jamie Mc Trusty