Der Kalte Krieg zwischen West und Ost war erst wenige Jahre alt. Die Vereinigten Staaten als Groß- und Schutzmacht des Westens, waren überzeugt davon, ihrem ideologischen Gegner, der Sowjetunion, technisch weit überlegen zu sein. Doch dann schockte eine Metallkugel die USA.

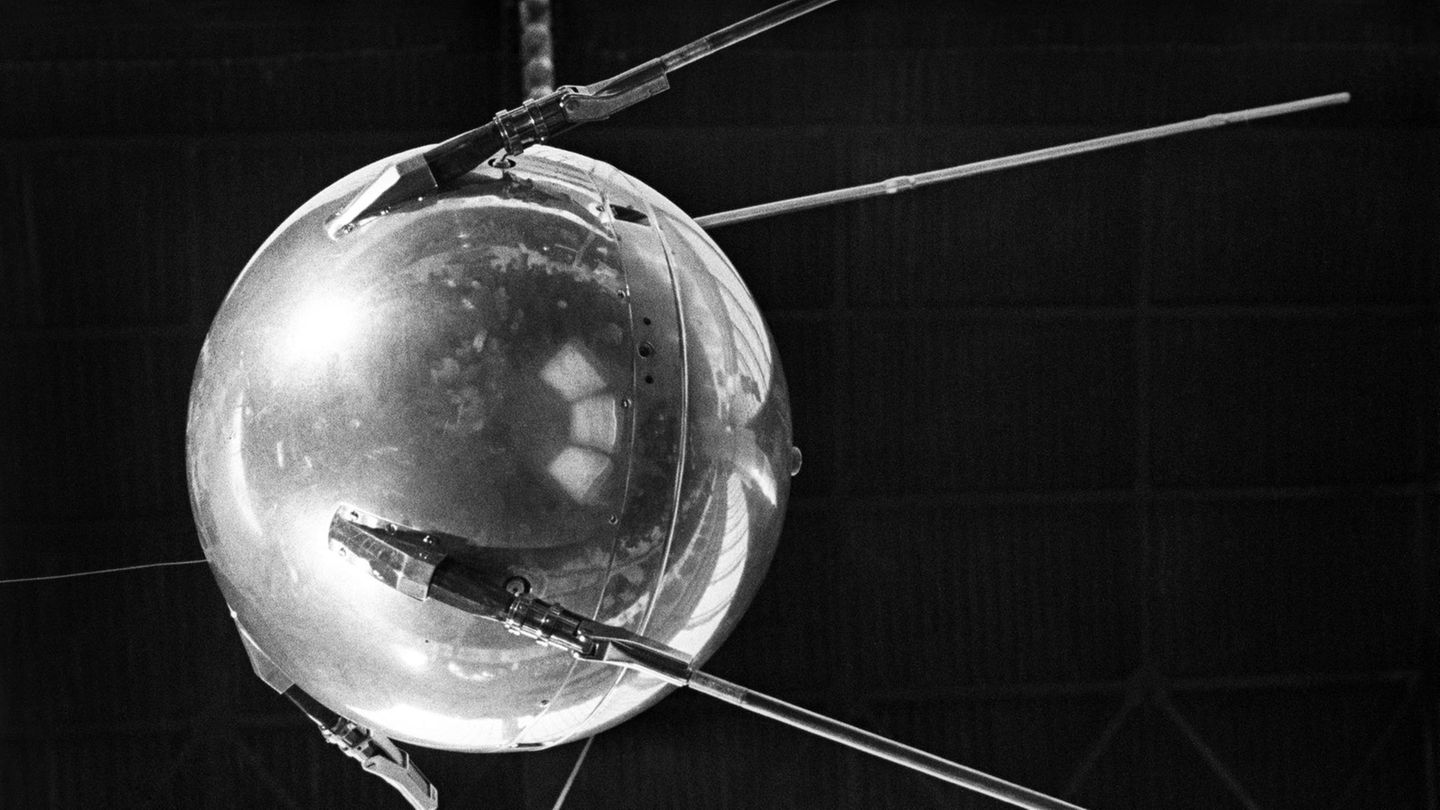

Der Wettlauf ins All ist Anfang der 1950er-Jahre in vollem Gange. Bei der Frage, wer zuerst in den Orbit fliegt, setzten viele auf die USA, schließlich hatten sie schon das Rennen um die Atombombe gewonnen. Doch die Sowjets basteln im Geheimen an einem Projekt namens "Sputnik". Am 4. Oktober 1957 startete der erste Satellit der Welt ins All.

Der "Sputnik-Schock" erfasste daraufhin die USA und den Westen. Kaum jemand hatte den technisch unterlegenen Russen diesen Coup zugetraut. Die USA kamen zu spät. Nur vier Wochen später schoss Moskau das erste Lebewesen ins All – die Hündin Laika.

Weltraumprogramme immer auch politisch und militärisch

Der mehr als 80 Kilogramm schwere "Sputnik", ausgestattet mit einem Funksender, zog den erfolgsverwöhnten Amerikanern 1957 den Teppich unter den Füßen weg. "Wenn die Sowjets den Weltraum kontrollieren, können sie auch die Erde kontrollieren", sagte John F. Kennedy, der wenige Jahre später US-Präsident werden sollte. Denn "Sputnik" zeigte nicht nur, dass die UdSSR in der Lage war, Satelliten in den Orbit zu schicken – sondern auch, dass Moskau über Interkontinentalraketen verfügte, die jedes Ziel in den USA erreichen konnten.

Die USA und die Sowjetunion lieferten sich ein Wettrennen darum, wer der Erste im All ist: das erste Objekt, das erste Lebewesen, der erste Mensch. Dabei hatten die Sowjets immer die Nase vorn. Erst 1969 waren die Amerikaner mit der Mondlandung die Pioniere.

Parallel zum Wettlauf ins All begann das Wettrüsten im All. Die Raumfahrtprogramme der Supermächte dienten nicht nur der Wissenschaft. Sie waren immer auch politisch und militärisch motiviert, wie der Physiker und Friedensforscher Götz Neuneck schreibt.

Waffen im All gibt es – zumindest offiziell – noch nicht. Sie kommen eher in James-Bond-Filmen vor. Das heißt aber nicht, dass die Supermächte nicht daran arbeiten. Sowohl die USA als auch die UdSSR forschten bereits in den 1950er-Jahren an Waffensystemen mit Antisatellitenfunktion (ASAT). Allerdings waren nicht "Killersatelliten" die Hauptgefahr, sondern Interkontinentalraketen, die mit Nuklearköpfen bestückt werden und in kürzester Zeit den Orbit durchqueren konnten.

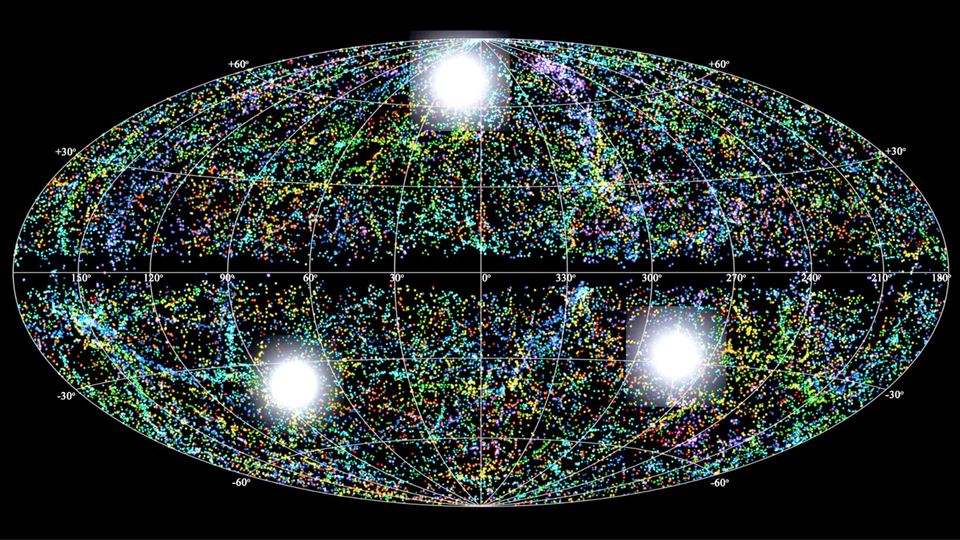

So sieht es aus, wenn Sterne entstehen – James-Webb-Teleskop liefert spektakuläre Aufnahme

USA und Sowjetunion entwickeln verschiedene Systeme

Die USA setzten daher auf Raketen, die von Flugzeugen aus auf Ziele im Weltraum abgefeuert werden konnten – das sogenannte Direct Ascent ASAT. Dieses System hatte jedoch einen Nachteil: Es hatte zwar eine große Zerstörungskraft – aber so groß, dass es Aufklärungssatelliten beschädigt und Kommunikationssatelliten gestört hätte. Das zeigte der US-Atomtest "Starfish Prime" 1962 in 400 Kilometern Höhe. Der 1,4 Megatonnen TNT-Gefechtskopf erzeugte einen gewaltigen elektromagnetischen Impuls und ließ auf Hawaii Straßenlaternen und Telefone ausfallen und mehrere Satelliten im Orbit funktionsunfähig werden. Die Lehre von "Starfish Prime": Eine Atomexplosion im Weltraum kann ein ganzes Land lahmlegen – auch dessen Streitkräfte.

Die Sowjets setzten dagegen auf Systeme, bei denen eine Weltraumwaffe (Istrebitel Sputnik) mit einer Rakete in die Umlaufbahn gebracht und zum Zielobjekt manövriert wurde. Dort sollte die Waffe das feindliche Objekt durch Schrapnelle zerstören. Das System wurde 1973 in Dienst gestellt.

Als Reaktion darauf entwickelten die USA fünf Jahre später ein eigenes Antisatellitensystem. Die Weltraumaufrüstung in den USA nahm nach 1983 wieder Fahrt auf, als Präsident Ronald Reagan die Strategic Defense Initiative (SDI) ankündigte. SDI hatte etwas von "Star Wars": Das Raketenabwehrprogramm sah vor, feindliche Raketen mit futuristischen Laserwaffen zu zerstören. Später sollten kleine, lenkbare Satelliten diese Aufgabe übernehmen. Außerdem testeten die USA Raketen, die Satelliten im All zerstören sollten. Doch das Programm hatte einen entscheidenden Nachteil: die astronomischen Kosten.

Weltraumvertrag soll Nutzung des Alls regeln – hat aber Lücken

Zwar nahm Moskau Ende der 1970er-Jahre die Tests mit Istrebitel Sputnik wieder auf, stellte sie aber 1983 wieder ein – just als die USA mit SDI begannen. Der Kreml fuhr das Weltraumwaffenprogramm daher wieder hoch. Weitere Waffentests fanden in den 1990er-Jahren im Rahmen des Naryad-Programms statt. Man arbeitete an einer Kampfstation namens Polyus, die einen Laser einsetzen sollte, und an einer Abwehrkanone für die Raumstation Almaz. 1992 stoppte Michail Gorbatschow die Programme – sie waren zu teuer und ihr Nutzen zu zweifelhaft.

Trotz der von den beiden Supermächten während des Kalten Krieges forcierten Weltraumwaffenprogramme wurden auch Maßnahmen ergriffen, um eine Militarisierung des Weltraums zu verhindern. So wurden zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren mehrere Verträge ausgehandelt. Der wichtigste ist der Weltraumvertrag von 1967, der die militärische Nutzung des Weltraums regelt. 107 Staaten haben ihn inzwischen ratifiziert (Stand 2017). Er legt fest, dass der Weltraum allen Staaten zur friedlichen Nutzung zur Verfügung steht. Außerdem verbietet er die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Orbit sowie militärische Einrichtungen und Übungen auf allen Himmelskörpern einschließlich des Mondes. Auch die (teilweise) Inbesitznahme des Weltraums ist verboten.

Der Vertrag ist aber nicht perfekt. So fehlen beispielsweise Regelungen zu Nuklearversuchen im Weltraum, zur Stationierung konventioneller Waffen, zur Nutzung militärischer Satelliten oder zur Durchquerung des Weltraums mit Raketen. Auch der Abschuss von Objekten im Weltraum ist nicht explizit verboten.

"Weltraumkriege sollten Science-Fiction bleiben"

Eine Aktualisierung erscheint jedoch notwendig, wie jüngste Berichte zeigen, wonach Russland die Stationierung von Nuklearwaffen im Weltraum planen soll. Seit dem Ende des Kalten Krieges forschten verschiedene Staaten weiter an Waffensystemen für den Orbit. So arbeiteten die USA an neuen Antisatellitentechnologien. Russland tüftelte – wie die USA – an sogenannten Directed Energy Weapons, die Satelliten stören oder funktionsunfähig machen sollen.

Neben Russland und den USA investieren auch China und Indien in Weltraumwaffen. So zerstörte China 2007 bei einem Test den eigenen Wettersatelliten Fengyun-1C in 860 Kilometern Höhe. Die USA vermuten, dass sich China seitdem technologisch sogar deutlich weiterentwickelt hat und US-Satelliten stören kann. Indiens Premierminister verkündete 2019 den ersten erfolgreichen ASAT-Test. Und als Donald Trump noch Präsident war, schlug er die Schaffung von "Space Forces" vor, mit der Begründung, dass die USA die "Vorherrschaft im Weltraum" haben müssten.

Auf Ebene der Vereinten Nationen gab es daher in den letzten Jahren immer wieder Bemühungen, wie ein Wettrüsten im Weltraum verhindert werden kann. Immer wieder wurden Resolutionen mit großer Mehrheit verabschiedet.

Der Friedensforscher Götz Neuneck fordert neben einem nachhaltigen Vertragsregime auch Transparenz und Vertrauensbildung. Denn kriegerische Handlungen oder Katastrophen im All hätten große Auswirkungen auf die Erde und lägen daher nicht im Interesse der Staaten. "Die Weltraumkriege der Filmindustrie sollten Science-Fiction bleiben."

Quellen: Götz Neuneck: "Wettrüsten im All?" (Aus Politik und Zeitgeschichte), Bundeszentrale für politische Bildung, Lebendiges Museum Online, Diplomatic Council, MDR (1), MDR (2), "Der Standart", "taz", "Die Presse", Technisches Museum Wien, ARD alpha, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen