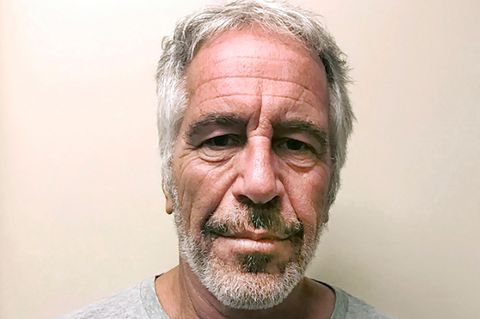

Nein, wie ein Todgeweihter wirkt Pedro Solbes nicht. Viele in Brüssel glauben, der EU-Währungskommissar werde kommende Woche von Kommissionspräsident Romano Prodi geopfert: als Sündenbock im Millionenskandal um das EU-Statistikamt Eurostat. Aber der Spanier sieht sich als unschuldig: Er habe alle Regeln befolgt. Solbes' unausgesprochene Botschaft: Die Regeln, denen ich folgte, haben zwar nicht funktioniert. Aber sie wurden nicht von mir aufgestellt, sondern von zwei anderen, von Verwaltungskommissar Neil Kinnock und Haushaltskommissarin Michaele Schreyer. Waren die also mit verantwortlich? Solbes' Augen blitzen, seine Mundwinkel zucken. Aber zu einer offenen Kritik an seinen Kollegen läßt er sich nicht hinreißen.

Am Donnerstag kommender Woche muß Prodi in Straßburg vor den Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament Bericht erstatten. Viele Parlamentarier wollen Köpfe rollen sehen. Jemand müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass hohe Eurostat-Beamte jahrelang schwarze Kassen führen, betrügerische Firmen begünstigen und sich offenbar überdies selbst bedienen konnten. Seit 1996 lagen der Kommission Hinweise und Warnungen vor, seit 1999 laufen Ermittlungen in inzwischen acht Betrugsfällen. Jetzt steuert die Affäre auf ihren Höhepunkt zu.

Solbes ist am verwundbarsten

Längst gilt als ausgemacht, dass Solbes unter den Kommissaren am verwundbarsten ist. Er war nicht nur für das Statistikamt politisch zuständig, sondern steht auch ohne klaren politischen Rückhalt da. Als engagierter Verteidiger des Euro-Stabilitätspakt ist er ohnehin nicht der Lieblingskommissar von Romano Prodi. Ein "hässliches politisches Spiel" diagnostiziert die "Financial Times Deutschland". Und in der Tat fragen sich zunehmend mehr Europaabgeordnete, ob wirklich Solbes allein die Verantwortung trägt für die jahrelange Skandalwirtschaft bei Eurostat. "Er war nicht der einzige, der hätte agieren müssen", sagt der österreichische Europaabgeordnete und Betrugsexperte Herbert Bösch (SPÖ).

Allzu viele Beamte und Kommissare beteiligten sich über ein Jahr lang am Vertuschen des Eurostat-Skandals. Gleich mehrere Kommissare hätten wissen können, dass einiges im Argen lag. Und zumindest ein Kommissar kannte persönlich schriftliche Belege: Neil Kinnock. Dass alle Kontrollinstanzen der Kommission massiv versagten, wird dabei jeden Tag deutlicher. Neue Hinweise liefert ein geheimer Zwischenbericht der Innenrevision der Kommission, im EU-Jargon Internal Audit Service (IAS) genannt. Laut IAS hatte Eurostat noch in den Jahren 2000 und 2001 "fiktive Verträge" mit Privatfirmen abgeschlossen.

Bisher hatten die amtierenden Kommissare den Eindruck erweckt, der Betrug habe sich vor allem unter ihren 1999 abgetretenen Amtsvorgängern abgespielt. Eine andere Firma soll im Jahr 2001 einen ehemaligen Kommissar in ihren Aufsichtsrat aufgenommen haben und zugleich einen 4,4-Millionen-Vertrag von Eurostat erhalten haben. Die Zahl der Untersuchungen der Betrugsbekämpfungseinheit Olaf in der gut 700-köpfigen Statistikbehörde bricht inzwischen alle Rekorde. Sie war im Juli laut IAS auf acht geklettert - von bisher sechs. Drei Disziplinarverfahren sowie fünf weitere Verwaltungsuntersuchungen hat darüberhaus die Disziplinarabteilung der Generaldirektion für Verwaltung eingeleitet.

Viele Parlamentarier wollen Köpfe rollen sehen. Jemand müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass hohe Eurostat-Beamte jahrelang schwarze Kassen führen, betrügerische Firmen begünstigen und sich offenbar überdies selbst bedienen konnten

Auch die Liste der Kommissare, die mit Solbes auf der Anklagebank sitzen, wird fast täglich länger. Da findet sich nun auch die luxemburgische Kommissarin Viviane Reding, die das EU-Amt für Veröf-fentlichungen (EU-Abkürzung: Opoce) unter sich hat. Und auch dort werden jetzt Beamte von Olaf verdächtigt, sich "aktiv" am Anlegen der schwarzen Kassen bei Eurostat und damit an der Unterschlagung von Steuergeld beteiligt zu haben. Opoce-Mitarbeiter waren offenbar mit dabei, als Eurostat-Beamte und die Firma Planistat ein System auf die Beine stellten, bei dem Einnahmen aus dem Verkauf von Statistiken in "schwarze Kassen" (Olaf) gelenkt wurden. Die Betrugsbekämpfer sprachen in einem Schreiben an die Pariser Staatsanwaltschaft vom 19.März 2003 gar von der "Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Opoce-Direktor Tom Cranfield hat nach eigenen Angaben bisher jedoch "keinerlei Unregelmäßigkeiten" entdeckt. Bis November will er weitere Untersuchungsergebnisse vorlegen. Aber auch das Betrugsbekämpfungsamt hat bereits eine förmliche Untersuchung gestartet. Der portugiesische Europaabgeordnete und Budgetexperte Paulo Casaca bläst zur Attacke auf die Kommissarin: "Ich stelle mir Fragen über Frau Reding." Deren Sprecher verteidigt seine Kommissarin: Offensichtlich handele es sich um Vorgänge vor ihrer Amtszeit.

In Wahrheit erhebt Olaf den Vorwurf, dass Opoce auch nach 1999 nicht genügend kontrolliert habe, was mit den Geldern der sogenannten Datashops geschah. Das "Betrugsrisiko besteht weiter", schrieb Olaf an den Staatsanwalt in Paris. Die möglicherweise betroffene Summe sei beträchtlich: Von Mitte 1999 bis Ende 2002 belief sie sich laut Olaf auf 4,2 Millionen Euro.

Unter Beschuß geraten sind überdies die Kommissare Chris Patten (Ressort: Außenpolitik) und Poul Nielson (Entwicklungshilfe). Der Parlamentarier Casaca hat jetzt beantragt, beide in den Haushaltskontrollausschuß vorzuladen. Grund: Ein Bericht des "stern" vom 28.August, wonach die beiden Politiker noch im Dezember 2001 freihändig einen Millionenauftrag an die in den Eurostat-Skandal verwickelte Gesellschaft CESD Roma vergaben. Die eigentlich vorgeschriebene Ausschreibung ließen Patten und Nielson ohne Begründung einfach weg.

Und dies, obwohl der Europäische Rechnungshof zuletzt im Dezember 2000 in aller Öffentlichkeit gegen ähnlich irreguläre Eurostat-Kontrakte für CESD protestiert hatte. Jetzt fragt Casaca nach der "persönlichen Verantwortung" von Patten und Nielson. Unter den Verantwortlichen findet sich auch die deutsche Haushaltskommissarin Michaele Schreyer (Grüne). Sie muß sich fragen lassen, warum sie trotz interner Kritik eine Finanzreform durchsetzte, die die Kommissare von essentiellen Informationen über die Arbeit der ihnen unterstellten Dienste abschnitt.

Einerseits erhielten die Kommissare keine volle Autorität über ihre Dienstellen: die überließen Schreyer und Kinnock den Generaldirektoren, deutschen Staatssekretären vergleichbar. Andererseits schafften sie 2002 die zentrale Finanzkontrolle ab, die das Kollegium in früheren Zeiten mit Informationen über Missstände in den diversen Diensten versorgt und ein Eingreifen ermöglicht hatte. Chefrevisor Jules Muis beklagte vergebens diesen zentralen Mangel der Schreyer-Reform: So schaffe man nur "neue Kontrolllücken", kritisierte Muis' Auditdienst bereits Ende 2001. Jetzt bemängelt sogar die grüne Europaabgeordnete Heide Rühle, diesen sachpolitischen Fehler" ihrer Parteifreundin Schreyer.

Explosive Prüfberichte

Schreyer persönlich trägt auch noch die Verantwortung für ein erstaunliches Informationschaos im eigenen Haus: Der der Grünen-Politikerin unterstellten Finanzkontrolle lagen bereits im Frühjahr 2000 explosive Prüfberichte über die schwarzen Kassen bei Eurostat vor. Die Dokumente wurden jedoch laut Schreyer erst drei Jahre später an sie selbst weitergeleitet. Offenbar hatte die Kommissarin nie Weisung erteilt, sie regelmäßig über brisante Prüfergebnisse zu informieren.

Anders noch unter Schreyers Amtsvorgängerin Anita Gradin. Sie wurde nach Aussagen ihres ehemaligen Kabinettschefs regelmäßig mit den Prüfreports ausgerüstet. Freilich war es auch erst Schreyer, die nach Amtsantritt im Herbst 1999 aus bis heute ungeklärten Gründen das ihr unterstellte Referat für interne Audits kurzerhand auflöste. Der damals geschasste Chefprüfer Daniel van der Spree hatte eine hervorragende Reputation, war jedoch in den Kommissionsdiensten wegen seines Spürsinns gefürchtet.

Ebenfalls in die Schusslinie geraten ist Olaf-Chef Franz-Hermann Brüner: wegen vieler offenbar verschleppter Verfahren. Jahrelang wurden seine Ermittler mit Hinweisen und Infos zum Fall Eurostat gefüttert, gingen den vielen Spuren aber nicht nach. Selbst nachdem Brüners Hausjuristen im Januar 2002 auf die Vielzahl liegengebliebener Verdachtsmomente hingewiesen hatten, nahm der Direktor den Fallkomplex offenkundig nicht richtig ernst.

An der ständig wachsenden Zahl von Verfahren werkelten lange lediglich zwei der insgesamt 300 Olaf-Experten. Am Ende kopierte das Duo offenbar vor allem ältere Prüfreporte ab, statt selbst zu recherchieren. Auch Brüners Leuten lagen Belege für die Existenz schwarzer Kassen bei Eurostat bereits seit Frühjahr 2000 vor. Trotzdem gaben sie den Fall erst im März 2003 an die Pariser Justiz weiter. "In den drei Jahren haben sie aber nichts Neues herausgefunden", klagt Casaca. "Da gab es keinerlei Ermittlung."

Ein "hässliches politisches Spiel" diagnostiziert die "Financial Times Deutschland".

Schließlich fragen immer mehr Parlamentarier nach der Rolle von Kinnock. Er hat nicht nur eine offenbar missratene Verwaltungsreform mit zu verantworten, sondern wußte auch seit Januar 2002 von der Existenz eines alarmierenden Auditberichts. Dieser Report enthielt handfeste Beweise gegen die Leute um Eurostat-Generaldirektor Yves Franchet: Bruch der Haushaltsordnung, Aufträge und überhöhte Zahlungen für die fachlich offenbar ungeeignete Firma Eurogramme, die überdies mit betrügerischen Praktiken aufgefallen war. Vor dem Haushaltskontrollausschuß behauptete Kinnock freilich am 16.Juli 2003, von dem Bericht nichts gewußt zu haben.

Nachdem der "stern" die Flunkerei vor drei Wochen publik machte und Abgeordnete ihn der Lüge bezichteten, ruderte der Brite zurück. "Unabsichtlich", so Kinnock am 4.September in einem Brief an die Ausschussvorsitzende Diemuth Theato (CDU), habe er einen "falschen Satz gebraucht". Hätte er "bemerkt", was seinem Mund entschlüpft war, hätte er die Aussage sofort zurückgezogen, fügte der Politiker hinzu. Soll das heißen, dass Kinnock selbst nicht genau verfolgt, was er den lieben langen Tag von sich gibt?

Tatsächlich war die Falschaussage des Blair-Vertrauten kein isolierter Versprecher, sondern das Fundament seiner gesamten Verteidigungsstrategie: Bis vor wenigen Wochen, so behauptete Kinnock landauf, landab, habe er keine Beweise für Unregelmäßigkeiten bei Eurostat gekannt, sondern nur "Zeitungsartikel und Erklärungen". Der Audit-Bericht, von dem er bereits im Januar 2002 wußte, paßte nicht in diese geschönte Version der Fakten.

Jetzt präsentierte Kinnock eine neue Version: Er habe von dem Bericht zwar gewußt, ihn aber erst im Herbst 2002 gelesen. Diese Ausflucht macht die Sache für den Kommissar freilich eher schlimmer: Denn seit Mai 2002 hatten die Medien (erst stern.de, dann auch britische Organe wie "European Voice", "Sunday Telegraph" und die BBC) über den ominösen Prüfbericht berichtet - und über eine Eurostat-Beamtin, die sich gemobbt fühlte, weil sie überhöhte Zahlungen an eine dubiose Firma nicht autorisieren wollte.

Die BBC interviewte im Juli 2002 sogar Kinnock persönlich zu den Vorwürfen der Prüfer. Er will deren Report trotzdem erst Monate später gelesen haben. Aber kann soviel Desinteresse an der eigenen Arbeit wirklich sein, wenn man zuvor versprochen hatte, mit "null Toleranz" die Brüsseler Skandalwirtschaft zu bekämpfen? "Pflichtbewußtsein ungenügend", urteilt die CSU-Europaabgeordnete Gabriele Stauner über den Kommissar: "Setzen, sechs!"

Kinnocks Leute müssen seit zwei Jahren auch eine interne Umfrage unter Eurostat-Beschäftigten aus dem Jahr 2001 gekannt haben, nach der sich 27 Prozent der Beamten manchmal oder öfter gemobbt fühlten: ein "wirklich hoher Prozentsatz", schrieben die Autoren der Studie. Zwei Jahre zuvor fühlten sich immerhin schon 15 Prozent gemobbt. Auch das empfanden die Autoren der Umfrage als "relativ hoch".

Trotzdem bescheinigte Personalkommissar Kinnock dem Eurostat-Chef Franchet "total quality management" und ernannte ihn zum Chef einer Arbeitsgruppe, die Reformvorschläge für die Personalpolitik der gesamten Kommission machen sollte. Hatte der britische Politiker möglicherweise wieder einmal nicht "bemerkt", was er sagte oder tat?

"Nichts gewußt zu haben, ist keine Entschuldigung, ganz im Gegenteil"

Währungskommissar Solbes muß sich ebenfalls vorwerfen lassen, das Europaparlament in die Irre geführt zu haben. Die von Eurostat gehätschelte und bereits im Juli 2002 von Olaf des Betrugs bezichtigte Firma Eurogramme habe "keine betrügerische Absicht gehabt", versicherte er dem Haushaltskontrollausschuß noch im Februar 2003. Dabei lagen den Kommissaren zu dem Zeitpunkt längst Belege für das Gegenteil vor. Präsident Prodi muß bereits im September 2002 einen internen Kontrollbericht vom 7.Juni 1999 gekannt haben, der Eurogramme massive Manipulationen mit gefälschten Lebensläufen nachwies.

Den Report, der diese Fakten enthielt, zitierte Prodi in einem Brief an den Abgeordneten Freddy Blak vom 13.September 2002. Vergaß Prodi womöglich, Solbes zu informieren? Es wäre nicht die einzige Informationspanne, für die der Präsident die Verantwortung trägt. Bereits am 12.Juni 2002 informierte Olaf-Chef Franz-Hermann Brüner Prodis Generalsekretär David O’Sullivan, dass man bei Eurostat nun auch wegen des Verdachts der "Korruption" ermittle. Vergaß O’Sullivan, seinen Chef Prodi zu informieren? Selbst wenn, hätte der Präsident seit Oktober 2002 davon wissen müssen. Da berichtete nämlich der "stern" über den Brüner-Brief.

Dass Olaf bei Eurostat vielfachem Betrugsverdacht nachging, war gar seit Februar 2002 öffentlich bekannt – ebenfalls aus dem "stern". Prodi läßt trotzdem behaupten, er sei erst im Mai 2003 "intensiv" über Eurostat unterrichtet worden. Lese man denn an der Kommissionsspitze "eine Zeitung?" fragt höhnisch die Beamtengewerkschaft "Action & Défense"

Jetzt versuchen Beamte in des Präsidenten Umfeld, Solbes als Schuldigen hinzustellen. Der habe sich in der Eurostat-Sache "eher unglücklich" verhalten. Grund: Der spanische Kommissar hatte sich im Haushaltskontrollausschuß entschuldigt, er könne nicht für Dinge verantwortlich gemacht werden, die er nicht wußte. "Nichts gewußt zu haben, ist keine Entscbuldigung, ganz im Gegenteil", hielt ihm der niederländische Europaabgeordnete Michiel van Hulten darauf vor.

Was die Abgeordneten nicht ahnen: Präsident Prodi benutzte noch am 18.Juni im Kommissionspressesaal die gleichen Argumente wie Solbes im Parlament: Für "Dinge, die sie nicht wissen konnten", könne man die Kommissare nicht in Haftung nehmen, so Prodi. Da könne "insofern keine Verantwortlichkeit entstehen". Wie Prodi zu dem Schluß kam, dass die Kommissare nicht wissen konnten, was viele Beamte über die Jahre immer wieder schriftlich fest gehalten hatten, bleibt freilich das Geheimnis des Italieners. Wollte er nicht die "beste Verwaltung der Welt" schaffen, in der derart systematische Kommunikationspannen eigentlich nicht möglich sein sollten?

Führende Europaabgeordnete beginnen darum nun, nach der Verantwortung des Präsidenten selbst zu fragen. "Ich habe fast den Eindruck, dass Solbes das falsche Opfer wäre", sagt Markus Ferber, einer der beiden Chefs der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament. Die Suche nach dem wahren Schuldigen könne "jetzt bis Prodi raufgehen".