Britische Marinesoldaten vor der aufgehenden Sonne Kuwaits, US-Kampfpiloten in entschlossener Pose und mit Kaugummi im Mund: In den Zeitungs- und Fernsehbildern vom Truppenaufmarsch am Persischen Golf erscheint das amerikanische und britische Militär vorwiegend kraftstrotzend, perfekt, dynamisch und wohlgeordnet. Deutsche Experten für politische Bildwelten warnen eindringlich vor einer ihrer Ansicht nach unangemessenen Romantisierung des Militärs. In vielen der Bilder drücke sich eine "Heroisierung" aus, sagt der Publizist Georg Seeßlen.

Warmes Sonnenlicht drückt Hoffnung aus

Joachim Buttler von der Hamburger Forschungsstelle für Politische Ikonographie erkennt in zahlreichen Bildern von der Aufrüstung am Persischen Golf "klassische Formen der Romantisierung". Das warme Sonnenlicht, in dem Kampfflieger und Soldaten zu baden scheinen, drücke symbolisch Hoffnung aus, sagt Buttler. "Bilder von Kriegern, die bei Übungen in Saudi-Arabien als Gruppe auftreten und ihre Kanonen in alle Richtungen halten, sind geprägt von Männerfantasien, die eine lange Tradition haben", sagt Buttler.

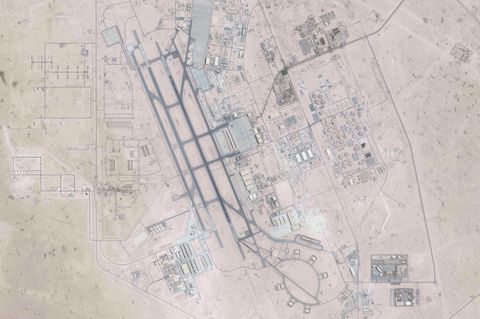

Seeßlen, der in zahlreichen Büchern dem Zusammenhang zwischen Populärkultur und politischen Hintergründen nachgespürt hat, kritisiert eine gewisse Verherrlichung in den Motiven. "Wenn wir uns die Bilder anschauen, die teilweise im Auftrag des Pentagon produziert werden und dann auch ins kollektive Unterbewusstsein dringen, sehen wir immer Menschen, die etwas beherrschen" - sei es das schwere Kriegsgerät oder die komplizierte Technik. Die Soldaten würden als potent, fähig, handlungsmächtig dargestellt.

Nach dem 11. September 2001 brannten sich die einstürzenden Türme des World Trade Center aus New York den Menschen in der westlichen Welt tief als Sinnbilder von Schrecken und Chaos ein. Seeßlen versteht die neuen Ansichten vom Golf als deutliche "Gegenbilder" dazu. "Wenn wir Standfotos sehen, auf denen Soldaten im Wüstensand wie Hundertmeterläufer vor dem Start stehen, entsteht beim Betrachter eine innere Spannung", sagt Seeßlen. "Viel von der Militärästhetik baut eine Spannung von Start und Loslaufen im Bild selbst auf", meint er. "Selbst für den letzten Pazifisten" bedeute der Moment, in dem etwas passiert, dann eine gewisse innere Erlösung.

Auch nach Meinung von Martin Löffelholz, Professor für Medienwissenschaft an der Technischen Universität Ilmenau, entwickelt die fast drehbuchmäßig erscheinende Dynamik der Kriegsvorbereitungen psychischen Druck beim Publikum - selbst wenn die meisten Deutschen auf der Vernunftsebene gegen den Krieg seien. "Als Individuen und als Gemeinwesen streben wir danach, Spannung aufzulösen", sagt der Wissenschaftler. Dies geschehe ganz unbewusst. Inwieweit sind die Menschen dabei Zielschreibe von Propaganda? Medienwissenschaftler Löffelholz sagt: "Wir müssen davon ausgehen, dass wir strategischem Informationsmanagement des Pentagon und des US-Militärs ausgesetzt sind." Wie bereits beim Golfkrieg von 1991 versuche Amerika tendenziell, das eigene Vorgehen als sauber und gerecht darzustellen. Die US-Regierung - freilich auch der Irak - nimmt seiner Ansicht nach erheblichen Einfluss auf die Recherchemöglichkeiten und die Bilderauswahl aus der Krisenregion.

Bilder erinnern an Hollywood

Weil viele der Bilder an Kino und Kriegsfilme wie "Top Gun" mit Tom Cruise erinnern, darf nach Ansicht der Experten die Rolle des Publikums mit seinem lange aufgebauten Bildgedächtnis nicht unterschätzt werden. "Man kann nicht mehr im alten Sinn von Propaganda sprechen", sagt Seeßlen. Nicht einseitige Informationskontrolle präge die Krisenberichterstattung, sondern eine Vermischung von Realitätsdarstellungen mit Motiven, die vom Film und sogar aus der Werbung bekannt sind. Die Bilder erinnerten an bereits bekannte Ansichten etwa aus der Bilderwelt Hollywoods - und brächten dabei unwillkürlich im Kino entstandene Gefühle zum Schwingen.

Können die Medien sich der Symbolkraft von Bildern überhaupt entziehen? Zu "Vorsicht vor Stereotypen" rät Löffelholz den Journalisten. Im Zweifelsfall müssten Journalisten genau recherchieren, unter welchen Bedingungen Bilder entstanden sind. Seeßlen jedoch ist überzeugt: "Jeder Journalist gerät in die Bilderfalle, aus der er nicht herauskommt."