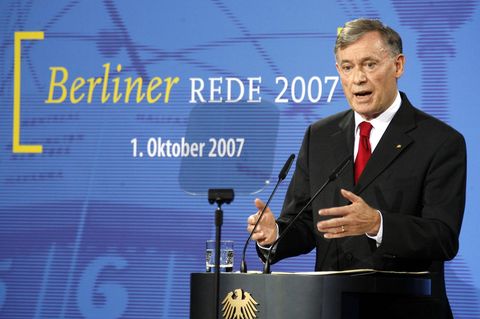

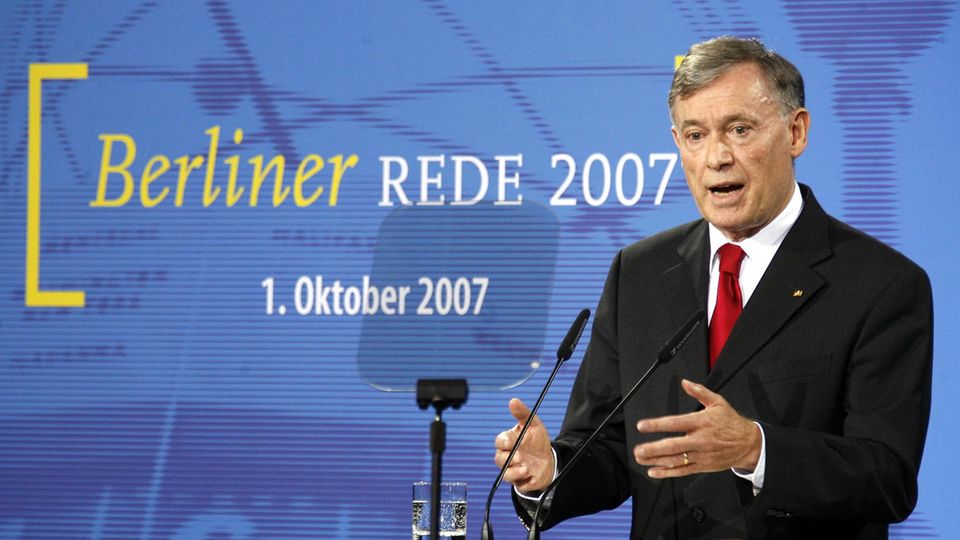

Alle rätselten jahrelang: Warum trat Horst Köhler als Bundespräsident zurück? Eine Antwort versucht das Buch eines ARD-Journalisten aus dem Jahr 2013.

Buch "Machtmaschine" Warum Horst Köhler zurücktrat

© Wolfgang Kumm/

Sehen Sie im Video: Die politische Karriere von Horst Köhler in bewegten Bildern.

n-tv.de