Martin Sabrow (69) war von 2004 bis 2021 Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität.

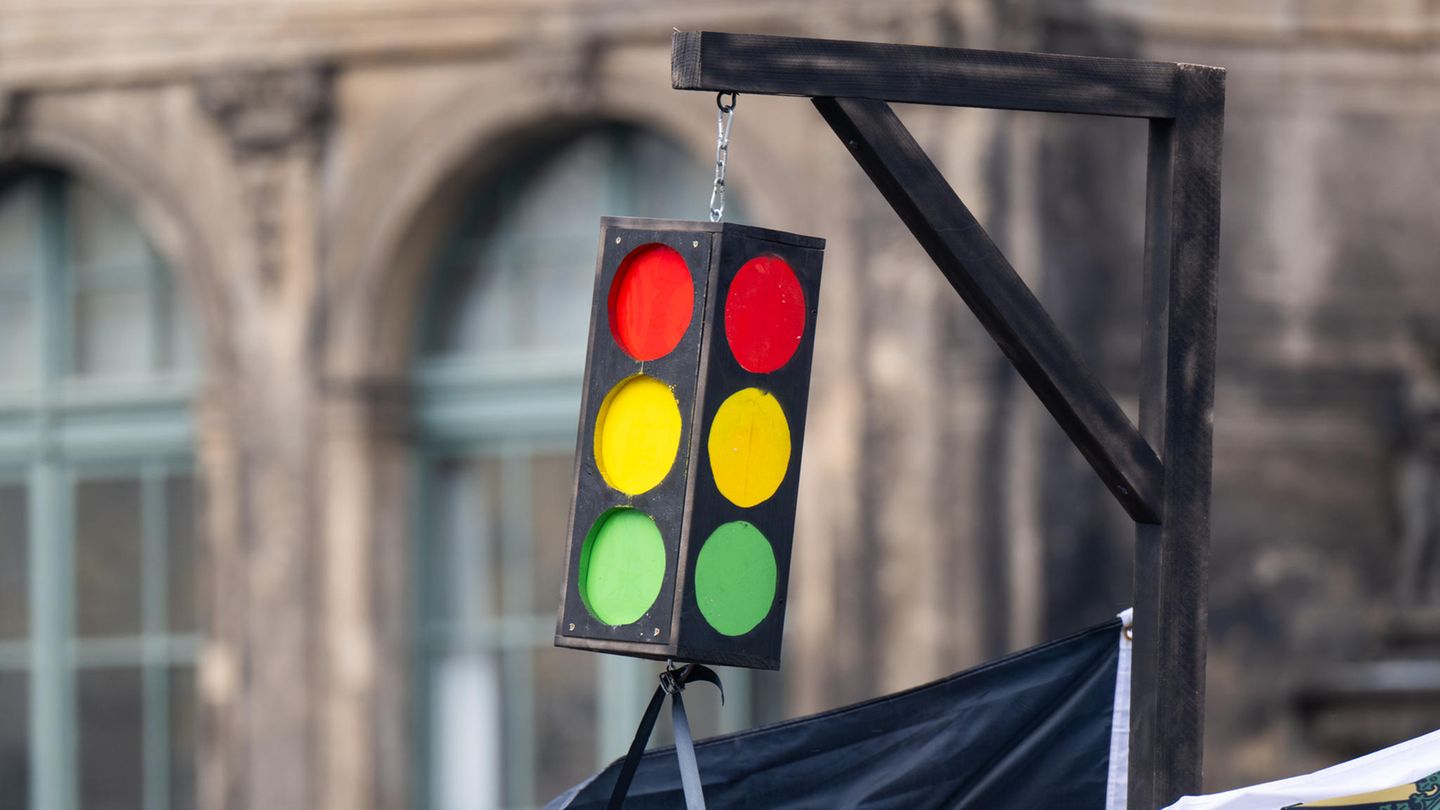

Herr Sabrow, aggressive Demonstrationen, militante Parolen, Ampeln, die an Galgen baumeln, die Blockade von Robert Habecks Fähre. Erleben wir eine neue Dimension des Protests in Deutschland?

Gewalthafte Protestformen hat es auch früher in der bundesdeutschen Demokratiegeschichte gegeben. Wir haben sie nur nicht mehr so im Blick. Die Proteste der Vertriebenen in den fünfziger Jahren, der Kampf gegen die Wiederaufrüstung, die Anti-Atombewegung. 1968 wurde Kurt Georg Kiesinger wegen seiner NS-Vergangenheit von Beate Klarsfeld geohrfeigt. Die APO-Proteste in der Studentenbewegung waren keineswegs immer friedlich – wenn an den Universitäten Ordinarien verfolgt und ins Klohäuschen eingesperrt wurden, wenn an der Heidelberger Heilig-Geist-Kirche gegen den Bund Freiheit der Wissenschaft "Bündler bündeln und anzuzündeln" zu lesen stand, und wenn in Berlin einem Hochschullehrer ein Eimer mit gelber Ölfarbe über den Kopf gestülpt wurde. Oberflächlich betrachtet, war der damalige Protest gewiss nicht weniger gewalttätig als der, den Robert Habeck jetzt in Schlüttsiel erlebt hat.

Warum kommt uns der Protest heute trotzdem beängstigend anders vor?

Der Maßstab hat sich verändert. Der Bezugsrahmen der ersten Nachkriegsgeneration waren die Kriegsereignisse, waren die Konflikte der Rückkehr von der Barbarei in die Zivilität. Unser Maßstab heute sind die Ära Merkel und das Auslaufen der Systemkonkurrenz und ihrer weltanschaulichen Gegensätze. In dieser Zeit hat sich eine Form der Konsensdemokratie und der pragmatischen Krisensteuerung ausgebildet, die uns heute den Übergang oder die Rückkehr in eine Ära der Konfliktdemokratie als schroff und schmerzhaft erfahren lässt.

In der Sache also gar nichts Neues?

Doch. Der Protest heute hat andere Handlungsmuster, lebt von anderen Perspektiven und besitzt eine andere soziale Zusammensetzung. Hinter der Ähnlichkeit der Phänomene steckt eben doch eine qualitative Veränderung. Sie lässt sich schlagwortartig als Gegensatz zwischen Interesse und Identität fassen.

Was beschreibt dieser Gegensatz?

Die Ohrfeige Beate Klarsfelds diente einem bestimmten Interesse, einem klaren Ziel, und sie war mit einer politischen Perspektive verbunden, die NS-Belastung der Bundesrepublik aufzudecken und anzugreifen. Und genau das erleben wir in der heutigen Protestform nicht. Man wollte in Schlüttsiel mit Habeck nicht diskutieren, sondern ihn mit dem Western-Zitat "Feigling, komm raus!" verächtlich machen. Politisch gesehen, adressierte man einen Mann, der für die Sache, um die es ging, gar nicht zuständig ist und keine Ressortverantwortung trug. Das wäre ein anderer Minister, das wäre eine andere Partei gewesen, aber solche Umstände spielen in dem politischen Protest unserer Zeit eine nachgeordnete Rolle. Ebenso wenig spielt eine Rolle, dass die Proteste ihr vorgegebenes Ziel, die finanziellen Kürzungen für die Bauern zurückzunehmen, zu einem großen Teil schon erreicht hatten. Trotzdem endet die Bewegung nicht, sondern fängt nach dem Bekunden ihrer Träger eigentlich erst an. Der Protest, um den es geht, genügt sich stärker selbst als früher. Er schafft eher ein bestimmtes Klima der Solidarität untereinander, also eine gemeinsame Identität, als dass er eine politische Perspektive oder politische Vision verfolgt.

Und wer sich da solidarisch zeigt, zum Beispiel rechte Parteien und Gruppen, ist für die Protestierenden zweitrangig?

Das lässt sich nicht über einen Kamm scheren und wird den Bauernprotest vielleicht auch rasch in sich zusammenfallen lassen; eine Analogie zur rechtsradikalen Landvolkbewegung der späten Weimarer Republik würde ich jedenfalls nicht ziehen. Wohl aber zeigt sich der Wandel von der Interessenpolitik zur Identitätsvergewisserung im sogenannten AfD-Paradox auch am Bauernprotest. Die AfD unterstützt ihn und fordert in ihrem Grundsatzprogramm zugleich, dass die Subventionen für die Landwirtschaft abgeschafft werden. Dass der Protest vor solchen Unterstützern nicht schreiend davonläuft, belegt den Gestaltwandel des politischen Protestes: Nicht die Verfolgung von klar formulierten Zielen steht im Vordergrund, sondern die wechselseitige Bestärkung und die Versicherung eines auf Abgrenzung und Herausforderung beruhenden Zusammengehörigkeitsgefühls.

Man hat den Eindruck, Protest heute richte sich gegen Politiker, einfach nur, weil sie Politiker sind.

Der Protest richtet sich nur vordergründig gegen die Akteure. Er ist vor allem von einer gesellschaftlichen Grundstimmung getrieben. Sie und ich sind in einer Zeit sozialisiert worden, in der es noch einen ausgeprägten Fortschrittsgedanken gab, der eine bessere Zukunft versprach. Diese Vorstellung ist uns abhanden gekommen. Zukunft ist heute eher apokalyptisch besetzt, und unsere Schlagzeilen gelten nicht dem Anstieg der Lebensmittelproduktion oder dem Gewinn an Sicherheit im Straßenverkehr, sondern der globalen Erwärmung und dem Vormarsch autoritärer Regime. Wie begrüßen wir uns zu Neujahr? Wir wünschen uns ein friedlicheres Jahr als das letzte, aber wir vertrauen selbst nicht auf diese Hoffnung. Unser nach vorne gerichtetes Denken ist überwiegend mit Trauer umflort, und die Zukunft stellen wir uns nicht mehr offen im Bewusstsein eines unaufhaltsamen Fortschritts vor und schon gar mehr als eine bei allen Sorgen doch tröstende Gewissheit, dass es die Kinder oder Enkel besser ausfechten werden, wie die geschlagenen Bauern sich 1525 zusangen.

Dann geht es heute vor allem um Besitzstandswahrung?

Ja. Deshalb kommt der Protest auch permanent im Opfergestus daher. Man empfindet sich als Opfer der Verhältnisse, als Opfer der anderen, als Opfer der Herrschenden. Das macht dieses Maß an Wut oder Depression aus, die wir heute erleben. Der Protest der Gegenwart stößt im Selbstverständnis nicht das Tor zu einer greifbaren Zukunft auf, sondern speist sich in erster Linie aus einem tragenden Gefühl des Verfalls und des Niedergangs.

Gibt es deshalb auch keine Heilsbringer mehr, denen der Protest huldigt?

Aus dem Konzept, durch Protest die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, entstand in früheren Protestbewegungen meist eine Art Avantgardedenken. Man hatte Leitfiguren, an denen man sich orientierte, popkulturell aufgeladene Säulenheilige, die Rosa Luxemburg hießen oder Che Guevara oder Antonio Gramsci oder auch Lenin und Mao. Der populistische Protest unserer Zeit ist gerade nicht avantgardistisch. Er bildet – bisher und dem Himmel sei Dank – keine charismatischen Ikonen aus, sondern genügt sich im Gegenteil darin, alles zu provozieren und herauszufordern, was den Anschein von Avantgarde oder Elite erweckt. Das großartigste Ziel, das sich die mutmaßliche Reichsbürgergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gesetzt hatte, bestand dem Vernehmen nach darin, in den Reichstag einzudringen und die versammelten Abgeordneten in Handschellen herauszuführen.

Das Vertrauen in staatliche Institutionen ist massiv gesunken. Hat es das früher auch schon gegeben?

Die Ohrfeige von Beate Klarsfeld zielte nicht so sehr darauf, die Institution des Staates herabzusetzen, sondern ihre Besetzung durch die falschen Personen anzuprangern. Auch in der Studentenbewegung herrschte ein grundsätzliches Vertrauen in Institutionen. Sie waren nur von den falschen Leuten besetzt, man musste sie im Marsch durch die Institutionen für sich erobern. Der heutige Protest lebt nicht von der Institutionenanerkennung und der anstachelnden Furcht vor ihrer Macht, sondern von der Institutionenverachtung. Es geht im Protest häufig vor allem darum, den Herrschenden einfach mal zu zeigen, wie dreckig man sie anspucken kann.

Wenn Politik als Ganzes nicht mehr akzeptiert wird, sprechen Sie dann nicht die aktuelle Regierung etwas vorschnell von der Verantwortung frei?

Die tektonischen Verschiebungen politischer Kulturen hängen weniger stark von den im Rampenlicht stehenden Akteuren ab, als man oft denkt. Bei Licht besehen, hat die jetzige Ampel unter den schwierigen Voraussetzungen, unter denen sie angetreten ist, durchaus Bemerkenswertes geleistet. Da haben drei Parteien zusammengefunden, die untereinander keineswegs größere Schnittmengen haben als zur oppositionellen CDU. Und die Ampel hat unbestreitbar drei große Leistungen erbracht, die sich mit den Stichworten Covid-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energieversorgung verbinden. Das Corona-Virus hat vor vier Jahren den Einbruch des Unverfügbaren, also den gesellschaftlichen Zusammenbruch befürchten lassen und besitzt heute den öffentlichen Aufregungsgrad einer Erkältungswelle. Im Umgang mit dem Ukraine-Krieg ist es gelungen, zwischen den sehr unterschiedlichen Stimmen, was Dauer und Ausmaß der militärischen Unterstützung für die Ukraine angeht, einen gewissen Fundamentalkonsens herzustellen, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Überraschend erfolgreich wurde auch die seit 2022 so drohend über uns hereingebrochene Energiekrise bewältigt. Mein Gott, wir haben noch vor zwölf Monaten dagesessen und uns überlegt, ob man nicht besser kalt duschen müsste, um Gas zu sparen. Heute lese ich, dass die Füllstände der Gasspeicher mitten im Winter bei 89 Prozent liegen und darf beruhigt sein.

Es gelingt der Ampel aber nicht, sich als erfolgreiche Regierung zu präsentieren. Was müsste sie da tun?

Eine parlamentarisch legitimierte Regierung darf nicht zu kurzfristig denken, und sie muss bei der eigenen Agenda bleiben. Es ist in aller Regel so, dass die Zeit zwischen den Wahlen die Zeit der Opposition ist, im Parlament und außerhalb. Das heißt nicht, den Protest mit geschlossenen Augen zu ignorieren. Politik muss diese neuen Formen des Protests ernst nehmen, ohne sie zum Maßstab des eigenen Handelns zu machen. Sie muss ihnen entgegensetzen, was nach dem Ende der Konsensdemokratie eine stärker polarisierte Konfliktdemokratie zu tun verlangt: Unbeirrtheit in der Zielorientierung, Leidenschaft in der Vermittlung und Kompromissbereitschaft in der Umsetzung.

Früher konnte man bei einer schlechten Regierung damit rechnen, dass sie von einer demokratischen Opposition abgelöst wird. Jetzt gibt es erstmals die Sorge, dass mit der AfD eine extremistische Partei die Macht übernimmt.

Damit berühren wir vielleicht den entscheidenden Punkt, dass wir uns tatsächlich in einer Zeitenwende auf verschiedenen Ebenen bewegen. Wir sind über eine lange Zeit von einer gesellschaftlichen Geschlossenheit getragen worden, die an die Werte dieser Demokratie auch geglaubt hat. Dass das wieder einmal herausgefordert werden würde, ist in der zeitgenössischen Erfahrung unerwartet und bedrückend, aber aus historischer Perspektive fast selbstverständlich. Die Verdüsterung des politischen Klimas in Deutschland, Europa und darüber hinaus vor allem den Akteuren auf der politischen Bühne anzulasten, greift zu kurz. Die Stärke der bundesdeutschen Demokratie gegenüber der Weimarer Republik liegt zum einen in der Leistungskraft des Sozialstaats und zum anderen in ihrem über ein Dreivierteljahrhundert erworbenen demokratischen Selbstverständnis in der Mitte der Gesellschaft. Zusammengenommen sollte uns dies reichen, auch auf die gegenwärtigen Erosionserscheinungen mit Entschiedenheit und Gelassenheit zugleich zu reagieren.