Frau von zur Gathen, wie empfinden Sie die Einschätzung der Bundesfamilienministerin, beim Elterngeld gebe es kein Änderungsbedarf mehr?

Frau von der Leyen scheint hochzufrieden zu sein! Aber in Wirklichkeit gibt es durchaus Regelungen beim Elterngeld, die noch mit Skepsis betrachtet werden müssen. Das bestätigt auch der Evaluationsbericht. Unser Ärgernis besteht darin, dass der Bericht einfach unbeachtet bleibt. Die Familienministerin benutzt ihn mehr noch dazu, um zu sagen, dass es keinen Handlungsbedarf mehr gebe. In Wirklichkeit besteht aber der Sinn darin, sich jetzt kritisch mit dem Gesetz auseinanderzusetzen.

Wenn nicht in einer Diskussionsrunde, wie wollen Sie dann ihre Kritik äußern?

Wir werden den Bericht en detail analysieren und kommentieren. Wir werden die Punkte, die wir für verbesserungswürdig halten, auf jeden Fall versuchen zu ändern. Davon können Sie ausgehen. Es gibt immer eine Chance dazu. Wir müssen nur zunächst ein Problembewusstsein schaffen, indem wir die Probleme ansprechen. Das ist der erste Schritt.

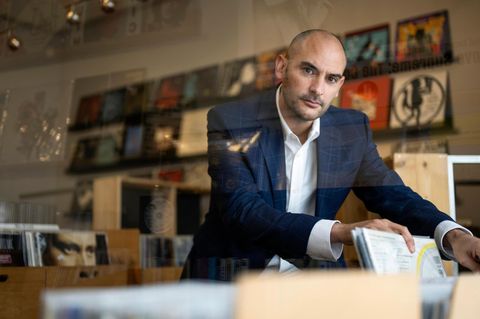

Zur Person

Marion von zur Gathen hat Sozialwissenschaften und Pädagogik studiert. Im Paritätischen Gesamtverband arbeitet sie als Referentin für Kindertagsbetreuung, Familien- und Frauenpolitik. Dadurch hat sie sich mit dem Thema Elterngeld bereits intensiv beschäftigt.

Dann legen Sie doch mal los: Welche Probleme gibt’s denn beim Elterngeld?

Das Elterngeld wurde eingeführt, um zu vermeiden, dass die Familie nach der Geburt eines Kindes in die Armut abrutscht. Deshalb gab es den Systemwechsel vom Erziehungsgeld, einer reinen Sozialleistung, zum Elterngeld, einer einkommensabhängigen Lohnersatzleistung mit einer Sozialkomponente. Nach wie vor steht aber die Frage im Raum: Haben wir das auch wirklich geschafft? Das gilt es doch zu beantworten. Davor drückt sich aber Frau von der Leyen. Wir haben die Idee des Elterngeldes damals durchaus begrüßt. In unserer Zwischenbilanz sehen wir aber zum Beispiel heute: Es gibt nach wie vor eine Gerechtigkeitslücke. Die Verlierer sind Eltern mit gar keinem oder nur geringfügigem Einkommen. Damit findet eine Umverteilung von unten nach oben statt. Das darf nicht sein.

Der Familienverbund der Katholiken sieht in diesem Problem eine "soziale Schieflage".

Das trifft für die eben geschriebene Personengruppe durchaus zu. Darüber hinaus müssen wir aber auch andere Fälle betrachten: Was ist mit Alleinerziehenden? Kommen sie mit dem Elterngeld zurecht? Oder sind sie trotzdem auf ergänzende Leistungen angewiesen? Wir müssen uns diese Fragen kritisch stellen. Dabei ist zu klären, ob zum Beispiel die Sozialkomponente ausreichend ausgestaltet worden ist.

Wenn Sie die Macht hätten darüber entscheiden zu können, was aus dem Elterngeld in Zukunft wird - was würden Sie zuerst reformieren?

Ich würde drei konkrete Dinge tun: a) Änderungen beim Geschwisterbonus vornehmen. Wenn der Bonus gezahlt wird, weil man bei Familien mit mehreren Kindern eine höhere Belastung sieht, dann kann das nicht bei SGB II-Leistungen angerechnet werden. Des Weiteren würde ich b) die Regelungen beim Elterngeldanspruch bei gleichzeitiger Teilzeitarbeit der Eltern ändern. Und c) sollte der Sockelbetrag angehoben werden.

Wie hoch sollte der Sockelbetrag denn Ihrer Meinung nach sein?

Ich habe da keine konkrete Zahl im Kopf. Aber eine Steigerung um zehn Prozent könnte ich mir schon vorstellen. Das würde sich auch auf Eltern, die Hartz IV beziehen, auswirken. Sie hätten immerhin 30 Euro mehr im Monat zur Verfügung.

Und wie sehen Ihre konkreten Vorstellungen zum Thema Teilzeitarbeit aus?

Wenn Vater und Mutter gleichzeitig Teilzeit arbeiten und Elterngeld beziehen, dann haben sie derzeit nur einen Anspruch auf sieben Monate Elterngeld. Das heißt: Halbierte Leistung bei doppelten Anspruchsverbrauch. Hier ist es notwendig, noch einmal über andere Lösungsoptionen nachzudenken. Diese Eltern sollten natürlich nicht bevorzugt, aber auch nicht - wie jetzt - benachteiligt werden.

Lesen Sie im zweiten Teil, warum Väter mindestens zwei Monate zu Hause bleiben sollten und warum auch bei Kinderkrippen Handlungsbedarf besteht.

Im Normalfall kann Elterngeld maximal 14 Monate bezogen werden. In Wirklichkeit sind es aber acht Wochen weniger, weil zu Beginn noch das Mutterschaftsgeld der Krankenkasse greift.

Hier sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf. Letztendlich ist es doch egal, wer der Leistungsträger ist, oder? Man muss das als Kombination sehen. Probleme gibt es an ganz anderen Stellen: Es muss in Zukunft mehr Transparenz herrschen, damit die Leistungsnehmer wissen, mit wie viel Geld sie rechnen können. Außerdem sind die Wartezeiten nach Antragstellung noch viel zu lang. Ich hoffe, dass sich das nach der „Eingewöhnungsphase“ ändert. Die Leute müssen wissen, wie ein Antrag überhaupt aussehen soll - und die Elterngeldkassen bekommen in der Zeit Übung in der Berechnung. Besondere Probleme gibt es bei Selbstständigen, bei denen allein der Einkommensnachweis oft Schwierigkeiten macht. Ganz so unbürokratisch ist das Ganze dann doch nicht.

Die Union sieht auch Handlungsbedarf bei den Vätermonaten. Die sollen verdoppelt werden. Schließen Sie sich dem an?

Eine Ausweitung der Väterbeteiligung von zwei auf vier Monate wäre vernünftig. Väter sollten mindestens zwei Monate nehmen müssen, um sich um ihr Kind zu kümmern. Zum Beispiel in der Zeit, in der die Frau wieder in ihren Beruf einsteigt. Daraufhin könnte es ihm dann frei stehen, noch weitere zwei Monate zu nehmen. Er muss seine Arbeit laut Gesetz ja nur reduzieren, er könnte also weiterhin Teilzeit arbeiten. Denn warum sollte sich immer nur die Mutter so stark einbringen?

Hier folgt aber ein weiteres Problem: Die Akzeptanz in den Unternehmen für die Väterbeteiligung ist noch zu gering.

Das ist richtig. Väter, die Elternzeit nehmen, das muss normal werden. Ganz normal. Dazu muss man den Vätern den Rücken stärken und es immer wieder in die gesellschaftliche Debatte einbringen - um deutlich zu machen, wie wichtig diese Zeit für die Vater-Kind-Beziehung ist. Und wie wichtig auch die Kompetenzen für die Unternehmen sein können, die in dieser Zeit erworben werden. Es muss klar sein: Die Firma bekommt nicht denselben Mann zurück, sondern einen, der auf einem anderen Gebiet Erfahrungen gemacht und Kompetenzen gewonnen hat, die er ins Unternehmen bzw. an seinem Arbeitsplatz einbringen kann.

Ist es auch attraktiv, wenn eine Mutter schon nach 1,5 Jahren wieder in das Berufsleben einsteigt - und das Kind schon so früh in die Kinderkrippe gegeben werden muss?

Das hängt doch davon ab, ob die Eltern ein gutes Betreuungsangebot für ihr Kind vorfinden. Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Bildungsort. Hier kann das Kind soziale Erfahrungen mit gleichaltrigen Kindern machen und bekommt Bildungsangebote, die es nicht immer Zuhause bekommen kann. Kinderkrippen sind also außerordentlich wichtig, denn sie fördern das Kind und entlasten die Eltern. Allerdings brauchen wir hierfür Einrichtungen mit hoher Qualität.

Gibt es denn auch hier noch so viele Defizite?

Das Angebot ist durchaus verbesserungswürdig. So müssen z.B. die Rahmenbedingungen einfach verbessert werden. Vielerorts sind diese völlig unzureichend. Noch immer müssen sich zu wenige Fachkräfte um zu viele Kinder kümmern. In zahlreichen Bundesländern bleibt für die notwendige Vor- und Nachbereitung der Arbeit mit den Kindern keine Zeit. Auch werden Leitungskräfte oft nicht ausreichend freigestellt. Es gibt gerade bei den Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen noch sehr viel zu tun.

Wenige Bundesländer zahlen im dritten Jahr auch noch das Landeserziehungsgeld. Glauben Sie, andere Länder sollten sich daran ein Vorbild nehmen?

Ich sehe das eher kritisch. Eine bundesweite Einführung, etwa in Form eines Betreuungsgeldes, könnte ich nicht befürworten. Damit würden wir falsche Anreize setzen und es belohnen, wenn Kinder erst später Kindertageseinrichtungen besuchen. Und das ist der verkehrte Weg, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir unterstützen den Ausbau der Einrichtungen, um allen Kindern ein Bildungs- und Betreuungsangebot machen zu können. Das fördert die Kinder und hilft den Eltern. Hier ist die Familienministerin auf dem richtigen Weg.

Wie würden Sie die Arbeit von Ursula von der Leyen denn insgesamt bewerten?

Es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Aber ich persönlich denke, sie macht viel für Familien. Sie hat das Thema vom „Gedöns“ zur Chefsache gemacht. Das ist ihre Leistung. Ungeachtet dessen bewahre ich mir aber meinen kritischen Blick.

Und wie sieht es mit einer Schulnote für das Elterngeld aus?

Ich würde eine drei geben. Es gibt zu viele Punkte, die noch zu klären sind. Vielleicht reicht es auch für eine drei plus, es wird also eher besser als schlechter. Aber solange noch Änderungsbedarf besteht und wir nicht in einen kritischen Dialog mit der Politik eintreten, sehe ich keine Hoffnung auf eine Notenverbesserung.

Was würden Sie den "Verlierern" des Elterngeldes sagen, wenn Sie ein Statement dazu abgeben müssten, ob eine Verbesserung in Sicht ist?

Ich würde ihnen sagen: Wir bleiben dran und lassen nicht locker.

Interview: Mandy Schünemann