Herr Kraushaar, es ist 30 Jahre her, dass die RAF die Bundesrepublik in den Ausnahmezustand getrieben hat. Ist die RAF heute endgültig Geschichte?

Wenn man die gegenwärtigen Auseinandersetzungen vor Augen hat, die Debatte über die Freilassung von Brigitte Mohnhaupt und über die mögliche Begnadigung Christian Klars, dann hat man eher den Eindruck: Die RAF wird nie Geschichte sein. Sie kann schon allein deshalb nicht einfach Geschichte sein, weil noch immer Mordanschläge der RAF nicht aufgeklärt sind. Das ist ein ganz gravierender Hinderungsgrund bei all den Forderungen, man möge doch endlich einen Schlussstrich unter die RAF-Geschichte ziehen.

Warum ist die Diskussion über die RAF noch heute so emotional?

Man kann es erstens aus der Vergangenheit erklären: Die RAF war die größte Herausforderung der alten Bundesrepublik. Es hat weder davor noch danach eine Gruppierung gegeben, die dem Staat den Krieg erklärt und die gezielt Mord- und Entführungsaktionen durchgeführt hat. Der zweite Grund besteht darin, dass von den wenigen RAF-Terroristen, die jetzt noch einsitzen, zwei darunter sind, die damals maßgeblich verantwortlich waren für die sogenannte "Offensive '77", also all die Morde und Entführungen im Jahr 1977. Mohnhaupt und Klar waren zwei Hardliner, die bis heute nicht haben erkennen lassen, dass sie zu einer Schuldeinsicht fähig sind. Das provoziert natürlich.

Es sind viele Morde der RAF noch nicht aufgeklärt, aber es gibt ehemalige Terroristen, die genau wissen, wer wen umgebracht hat. Warum packt niemand aus?

In terroristischen Gruppen gibt es so etwas wie einen Schweigekodex. In dem Moment, wo jemand etwas ausplaudert, gilt er als Verräter. Er muss zugleich fürchten, von den anderen wiederum angeschwärzt und vielleicht mit neuen Ermittlungsverfahren konfrontiert zu werden.

Neulich ist eine Erklärung Christian Klars bekannt geworden, die im Duktus der RAF verfasst ist. Hat Sie das überrascht?

Der Inhalt dieser Erklärung hat mich nicht überrascht. Das ist das Muster einer ideologischen Verblendung, die es damals bereits gegeben hat. Das zeigt nur, dass diese Weltanschauung offenbar intakt geblieben ist. Mich hat nur verwundert, dass er das auf einer Rosa-Luxemburg-Konferenz von einem mutmaßlich ehemaligen IM der Staatssicherheit hat verlesen lassen, während gleichzeitig sein Begnadigungsersuchen läuft. Das ist - gelinde gesagt - sehr ungeschickt.

Alles über die RAF

... lesen sie in der großen stern-Serie, die in der aktuellen Ausgabe startet.

Warum fällt es ehemaligen RAF-Terroristen so schwer, sich von ihren Taten zu distanzieren?

Dieses Weltbild und dieses Selbstbild der RAF stellt für viele ehemalige Terroristen eine Art von Identitätskrücke dar. Würden sie davon loslassen, würden sie vermutlich in ein biografisches Nichts stürzen und jeden Halt verlieren. Es sind psychische Faktoren, die es so schwer machen, sich davon zu lösen.

War die RAF eine logische Folge der 68er-Bewegung?

Die RAF ist ohne die 68er-Bewegung nicht denkbar. Sie ist zweifelsohne ihr Kind, aber für die meisten ihrer Eltern ein ungewolltes, ein Unfall sozusagen. Andererseits waren es ja nicht zentrale Figuren der 68er-Bewegung, die die RAF begründet haben. Das Gründerquartett setzte sich zusammen aus dem APO-Anwalt Horst Mahler, der Konkret-Kolumnistin Ulrike Meinhof, der Randfigur Andreas Baader, der ein Satellit der Kommune 1 war, und Gudrun Ensslin, die zunächst nur eine Mitläuferin war. Anders war das bei der ersten Gruppe, die in den Untergrund ging, den "Tupamaros West-Berlin": Diese Gruppe ist - ein halbes Jahr vor der RAF - aus zwei Restkommunen der 68er-Bewegung hervor gegangen. Daran sieht man die Entwicklung: Eine bestimmte Strömung hat versucht, sich im Zerfallsprozess der 68er neu zu formieren. Diesmal in Gestalt einer militanten Gruppe.

Rudi Dutschke, die Ikone der 68er-Bewegung, hat doch auch schon von der Stadtguerilla gesprochen.

Er hat 1966 als erster in der Bundesrepublik von einer Stadtguerilla gesprochen. Und im September 1967 hielt er auf einer Konferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, dem SDS, ein Referat über neue Organisationsformen und nannte als eine Option die Stadtguerilla in Anlehnung an die Landguerilla in Lateinamerika. Allerdings war Rudi Dutschke später immer ein entschiedener Gegner der RAF.

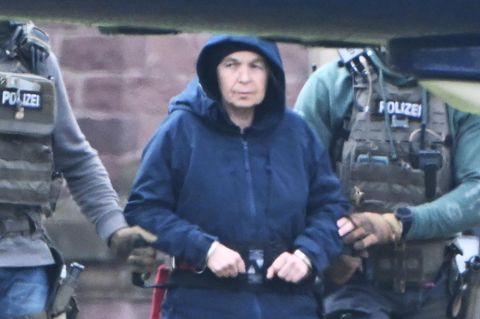

Der Politologe Wolfgang Kraushaar

... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und forscht unter anderem über die Rote Armee Fraktion (RAF). Er hat erst kürzlich einen umfassenden Sammelband zur Geschichte der RAF herausgegeben. Kraushaar, Wolfgang (Hg.): Die RAF und der linke Terrorismus, Hamburger Edition, Hamburg 2006.

Die Motive der RAF und 68er-Bewegung waren doch sehr ähnlich: Anti-Faschismus, Anti-Imperialismus, Anti-Kapitalismus ...

Man kann bei der RAF in Frage stellen, ob diese Motive maßgeblich waren für den Schritt, in den Untergrund zu gehen. Bei jemandem wie Andreas Baader gab es all das jedenfalls nicht. Bei ihm gab es einen rebellischen Gestus, eine bestimmte Ästhetik, sich selbst zu inszenieren, sich so zu fühlen wie Jean-Paul Belmondo in "Außer Atem". Unterschätzen Sie die narzisstischen Motive nicht, die Überhöhung der eigenen Person, der Rausch an Abenteuerlust und Gewalterfahrung. Dazu kam, dass man von der Reformprogrammatik der Politik nichts hielt, nichts vom parlamentarischen System und den Parteien. Man hatte das Theoretisieren satt und es als Rumgequatsche abqualifiziert. Die RAF suchte einen direkten Zugang zum politischen Handeln über die Waffe. Sie fühlte sich als Avantgarde einer künftigen proletarischen Einheit.

Dieses Ziel hat sie sehr schnell aus den Augen verloren.

Die ersten zwei Jahre hat die RAF nichts anderes als Logistik betrieben: Banken überfallen, Waffen stehlen, Autos knacken. Erst ab Mai 1972 hat sie ja konkrete Anschlagsziele ausgewählt, vor allem US-amerikanische Militäreinrichtungen, und hat dies vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges gerechtfertigt. Kurz darauf ist aber die Kerngruppe verhaftet worden und damit war die Phase, in der zumindest ein Bruchteil an politischer Ausrichtung zu erkennen war, schon wieder vorbei. Danach ging es fast nur noch darum, die RAF-Gefangenen mit allen denkbaren Methoden frei zu pressen. Die RAF war also nur in Spurenelementen von politischen Intentionen und Absichten geprägt gewesen.

Warum gab es dann doch so viele Sympathisanten?

Ich glaube, dass nur wenige der Sympathisanten mit der politischen Zielsetzung der RAF einverstanden waren. Aber in dem Augenblick, als sich die RAF-Führung als Opfer inszenierte, als Gefangene eines faschistischen Staates, flogen der RAF besonders viele Sympathien zu. Die radikale Linke war von einer Art von Schuldkomplex geprägt, einer Befangenheit gegenüber den inhaftierten RAF-Mitgliedern. Sie hat sich deshalb für eine Verbesserung der Haftbedingungen eingesetzt. Und sie war schockiert, als einer, Holger Meins, an den Folgen des Hungerstreiks gestorben war. Die zweite Generation der RAF ist ja hauptsächlich daraus entstanden: Diejenigen, die 1975 die deutsche Botschaft in Stockholm überfielen, haben sich maßgeblich durch den Hungertod von Holger Meins motivieren lassen.

War Mord als legitimes Mittel von Anfang an vorgesehen?

Ulrike Meinhof hat ja sehr früh gesagt: "Es darf geschossen werden." Aber das war wohl noch anders gedacht, als die gezielten Mordaktionen in den Folgejahren. Am extremsten war der kaltblütige Mord an einem amerikanischen GI 1985, nur um an dessen Ausweispapiere zu kommen. Was den Einsatz von Gewaltmitteln anbelangt, ist das bei der RAF in mehreren Stufen immer weiter eskaliert.

Hat die RAF den Staat in seinen Grundfesten bedroht?

Nein, der Rechtsstaat war während der RAF-Zeit niemals in seiner Existenz gefährdet. Aber die innere Sicherheit ist schon in Turbulenzen geraten, weniger durch die RAF selbst als durch die Reaktion des Staates, der alles andere als souverän agiert hat. Man sieht es zum Beispiel nach der Entführung Hanns-Martin Schleyers am 5. September 1977: Es hat eine Nachrichtensperre gegeben, man hat mit der Einführung von Krisenstäben Exekutivorgane geschaffen, die in der Verfassung nicht vorgesehen waren. Man hat in einer atemberaubenden Geschwindigkeit ein Kontaktsperregesetz durchgepeitscht und damit unterbunden, was in einem Rechtsstaat garantiert sein muss: der Kontakt zwischen einem Verteidiger und seinem Mandanten. Obwohl dieses Gesetz in der Folge entschärft worden ist, existiert es noch immer.

Welches Erbe hat die RAF noch hinterlassen?

Es ist ambivalent: Einerseits ist die Bundesregierung nicht souverän mit dieser Herausforderung umgegangen, andererseits sind Staat und Regierung gestärkt aus diesem Konflikt hervorgegangen. Und es scheint mir kein Zufall zu sein, dass sich ab 1977 grün-bunt-alternative Listen herauskristallisiert haben, die nicht auf Gewalt, sondern auf den parlamentarischen Weg gesetzt haben. Das Resultat war dann 1980 die Gründung der Grünen. Das hängt alles zusammen mit diesem Scheitelpunkt im Herbst 1977. Die Wirkung der RAF ist also ganz gegen ihre Intentionen gewesen: Der Staat hat das überstanden und aus dem Potenzial der einst Sympathisierenden ist eine große Strömung entstanden, die darauf aus war, in gewisser Weise den Frieden mit diesem Staat zu suchen. Deshalb lautete eines der vier Gründungspostulate der Grünen schließlich: Gewaltfreiheit.