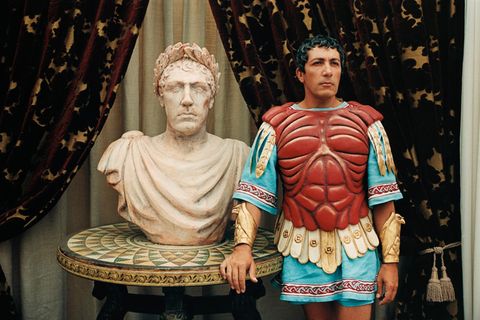

Die Antike war eine großartige Zeit. In der Medizin wurden Entdeckungen gemacht, von denen wir noch heute profitieren. Philosophen versuchten, den Sinn des Seins zu ergründen, und warfen Fragen auf, über die wir heute noch trefflich grübeln und streiten können. Unser politisches System, die Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, wurde in der Antike geboren. Und jeder, der sich in der Schule mit Ach und Krach durch den Mathematikunterricht gequält hat, verzweifelte ein wenig am Satz des Pythagoras.

Es ist erstaunlich, dass eine Zeit, die weit über 2000 Jahre in der Vergangenheit liegt, noch so präsent ist. Und Weisheiten, Erkenntnisse und Lösungen von damals noch heute gelten. Eines haben aber die feinen Herren des antiken Griechenlands sicherlich nicht, im heutigen Sinne des Wortes, erfunden: das Arbeiten.

Arbeiten gilt als moralisch minderwertig

Arbeit war in Antike ein ambivalentes Thema. Denn Schinderei für den Broterwerb galt als unfein. "Arbeit ist in der Antike aufs engste mit dem Charakter des Arbeitenden verbunden. Wer gezwungen ist, eine niedrige Tätigkeit auszuüben, insbesondere Geldgeschäfte zu betreiben, gilt als moralisch minderwertig", so Michael Stefan Aßländer, Professor für Sozialwissenschaften. Er bündelt drei grundlegende Thesen zum Verständnis zum Thema Arbeit in der Antike: 1. Arbeit ist eines freien Mannes unwürdig; 2. Es gibt eine klare Hierarchie verschiedener Tätigkeiten; und 3. Minderwertige Arbeit verdirbt den Charakter.

Die Logik des "freien" Mannes, der unfrei durch Arbeit werden würde, ist in der Gesellschaft der Antike begründet. "Im vorchristlichen Athen kamen teilweise fünf Sklaven auf einen freien Bürger, der im Rat saß, politisierte und philosophierte und die Arbeit mit den Händen verachtete", schreibt der Germanist Hans-Joachim Hahn. "Marcus Tullius Cicero äußerte unverhohlen seine Abneigung gegen Arbeiter: 'Ordinär ist der Lebensunterhalt des gedungenen Arbeiters, den wir für bloße Arbeit mit den Händen ausbezahlen. Alle Handwerker haben ein ordinäres Gewerbe'." Schuften, mit Händen? Für den freien Bürger keine standesgemäße Betätigung. "Es muss einem freien Mann möglich sein, in Anstand und Würde von seinen 'Einkünften' leben zu können, ohne dabei direkt auf Arbeit angewiesen zu sein", schreibt Aßländer. "Das Ideal der Antike war das Ideal des freien Mannes, der auch frei von materiellen Sorgen sich um die Belange der Polis oder des Staates kümmern konnte, und der verantwortungsvoll in Rechtsprechung und Politik an der Gestaltung der Gemeinschaft mitwirkte. Frei bedeutet dabei sowohl frei von materiellen Sorgen, wie auch frei von der Vormundschaft anderer. Wer aber für andere arbeitet, ist deren Befehl unterworfen." Auch der berühmte Philosoph Aristoteles lehnte Lohnarbeit ab: "Als eine banausische Arbeit… hat man jene aufzufassen, die den Körper oder die Seele oder den Intellekt der Freigeborenen zum Umgang mit der Tugend und deren Ausübung untauglich macht. Darum nennen wir alle Handwerke banausisch, die den Körper in eine schlechte Verfassung bringen, und ebenso die Lohnarbeit. Denn sie machen das Denken unruhig und niedrig."

Arbeit in der Antike: Handwerk verweichlicht

Platon fordert gar gesetzliche Maßnahmen gegen Handwerker, "um die Moral der Bürger aufrecht zu erhalten", so Aßländer. Laut Xenophon , einem Schüler des Sokrates, führte das Handwerk zur Verweichlichung, denn es zwinge zum Stubenhocken, so Aßländer. Und wenn der Körper verweichliche, leide auch die Seele. Außerdem würden Handwerker nur am Geld verdienen interessiert sein - und nicht an der Landesverteidigung. Und sei somit ein schlechterer Bürger.

Ruhe und Muße als antikes Ideal - statt körperlicher Anstrengungen. All das Unangenehme wurde von Sklaven, die nicht als Mensch, sondern als Sache eingeordnet wurden, oder von Handwerkern, die als minderwertig angesehen wurden, übernommen.

Diese doch eher ablehnende Haltung zur Arbeit bleibt lange erhalten. "Allerdings kommt es ab dem 5. Jahrhundert durch das Christentum zu einer entscheidenden Neubewertung der Arbeit", so Aßländer. "Entsprechend der jüdisch-christlichen Tradition des alten Testaments wird Arbeit nun als kumulative Sühneleistung des Menschengeschlechts für den Sündenfall reinterpretiert. Als Strafe Gottes ist der Mensch nun dazu verdammt, sein tägliches Brot im Schweiße seines Angesichtes zu verdienen." Das Christentum ebnete nicht nur die unterschiedliche Wertschätzung von Kopf- und Handarbeit. "Beide Tätigkeiten sind jetzt auch positiv belegt. Jesus und seine Jünger waren schließlich Handwerker und Fischer, bevor sie zu predigen begannen. Kennzeichnend für die christliche Aufforderung zur Arbeit ist der bekannte Satz des Paulus: 'Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen'", schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung. Dass körperliche Arbeit damit langfristig aufgewertet wurde, ist aber nicht eingetreten.

Mit der Entwicklung der frühmittelalterlichen Ständegesellschaft wurden Handwerker und Bauern klar unter den geistig arbeitenden Klerus gestellt. "Mit der Wiederentdeckung der griechischen Philosophen und ihrer Lehren durch die Kirchenväter geriet die Arbeit jedoch bald wieder ins Hintertreffen und die eindeutigen Aussagen der Gründer in Vergessenheit: Der 'geistliche Stand' der Priester und kirchlichen Würdenträger erhob sich über den 'weltlichen Stand' der Arbeiter und Handwerker und teilte die Menschen wieder auf in Klassen mit unterschiedlichem Wertestufen", so Hans-Joachim Hahn. "Die Veränderungskraft des christlichen Evangeliums war wirksam erstickt."