Erstaunlich wenig Falten hatte Reinhard Mohn für einen, der in der Weimarer Republik auf die Welt kam. Der als Soldat im Zweiten Weltkrieg besiegt wurde, der wusste, wie sich echter Hunger anfühlt, Kriegsgefangenschaft und seit 1946: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mit 88 Jahren verstarb gestern einer der wichtigsten Gründer der Nachkriegszeit: Reinhard Mohn hat aus dem zerbombten Bertelsmann-Druckerei seines Vaters einen der größten Medienkonzerne der Welt mit knapp 100.000 Mitarbeitern (zu dem auch der Verlag Gruner + Jahr gehört, in dem stern und stern.de erscheinen) gemacht. Zu Mohns Lebenswerk gehörte auch das Schaffen einer besonderen Unternehmenskultur, die in vielen Betrieben erst heute diskutiert wird: die weitgehende Delegation von Verantwortung, Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmensgewinn, ein partnerschaftlicher Führungsstil.

Und mit der Gründung und Finanzierung der Bertelsmann Stiftung löste Mohn die eigene Forderung nach der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmers ein. Wie, um Himmels willen, hat er das alles in einem Leben geschafft? Die Antwort lautet: mit Mut und Arbeit. Und ist dazu der Antwort ähnlich, die er einst seiner zweiten Frau Liz gab auf die Frage, warum er unter all den jungen hübschen Dingern auf dem Betriebsfest ausgerechnet sie zum Tanzen aufgefordert hat: "Es war gute Personalarbeit."

Der Bertelsmann-Konzern

In 174 Jahren ist Bertelsmann vom kleinen christlichen Verlag zu einem der größten Medienkonzerne der Welt aufgestiegen. 1835 gründete der Drucker Carl Bertelsmann den Verlag in Gütersloh. Theologie bildete in den Anfangsjahren den Schwerpunkt im Verlagsprogramm. In fünfter Generation kam 1947 Reinhard Mohn an die Spitze des Unternehmens. Er stand unter anderem für eine besondere innerbetriebliche Sozialordnung. Als "Königsidee" gilt Mohns Gründung des Bertelsmann-Leserings 1950, der heute "Der Club" heißt. 1958 kommt die hauseigene Schallplattenfirma hinzu, 1962 wird der erste Schritt ins Ausland gewagt: Bertelsmann gründet in Spanien den Lesering "Circulo de Lectores". In den Folgejahren expandierte das Unternehmen Schlag auf Schlag: 1964 der Einstieg bei der Filmfirma Ufa, 1969 eine erste Beteiligung an Gruner + Jahr (stern, Brigitte), 1973 wird daraus eine Mehrheitsbeteiligung. 1970 führt Mohn die Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter ein, ein Jahr darauf folgt die Umwandlung vom Familienunternehmen zur Aktiengesellschaft. Mohn bleibt als Mehrheitsaktionär Vorstandschef. 1977 wird der Goldmann-Verlag übernommen und Mohn gründet die gemeinnützige Bertelsmann-Stiftung. Sie soll Vorhaben im Bereich der Ausbildung, Kultur und Sozialpolitik fördern. Ab Ende der 70er Jahre geht Bertelsmann in den USA auf Einkaufstour: 1979 wird das US-Label Arista gekauft, 1980 der Taschenbuchverlag Bantam Books. 1986 kommen das Label RCA und das Verlagshaus Doubleday dazu. Das weltweite Musikgeschäft wird ab 1987 unter Bertelsmann Music Group (BMG) zusammengefasst. 1998 übernimmt das Unternehmen in den USA den Verlag Random House - die höchste Investition in der Unternehmensgeschichte. Als in Deutschland der Startschuss für den privaten Rundfunk fällt, verschmelzen Bertelsmann und Gruner + Jahr 1984 ihre Aktivitäten im Bereich elektronischer Medien zur Ufa Film- und Fernseh-GmbH. Die Ufa beteiligt sich zu 40 Prozent an RTL plus. 1997 fusioniert die Ufa mit der Compagnie Luxembourgoise de Telediffusion (CLT) zur CLT-UFA. 2000 wird die RTL-Group an die Börse gebracht. 2001 übernimmt Bertelsmann die Mehrheit von 67 Prozent an der RTL Group, später werden weitere 22 Prozent übernommen. 1990 kauft sich Bertelsmann über Gruner + Jahr beim Dresdner Druck- und Verlagshaus ("Sächsische Zeitung") ein, zwei Jahre später kommt der Berliner Verlag ("Berliner Zeitung") hinzu. 1995 wird gemeinsam mit America Online für Europa der Online-Dienst AOL gegründet. Die AOL-Beteiligung wird später äußerst gewinnbringend - für damals 15 Milliarden Mark - wieder verkauft. Das Intermezzo mit der Musiktauschbörse Napster kostet den Konzern hingegen bei außergerichtlichen Einigungen eine dreistellige Millionensumme. Ende August 2009 kündigte Bertelsmann das umfassendste Sparprogramm der Firmengeschichte an. Die Krise auf dem Werbemarkt hatte dem Medienriesen im ersten Halbjahr einen Verlust von 333 Millionen Euro beschert. Um die Kosten noch in diesem Jahr um mehr als 900 Millionen Euro zu senken, sind mehr als 2.500 Einzelmaßnahmen geplant. Heute beschäftigt Bertelsmann rund 103.000 Mitarbeiter und ist in den Geschäftsfeldern Fernsehen und Radio, Buchverlage, Zeitschriften und Zeitungen, Druck und Mediendienstleistungen, Buch und Musikclubs aktiv. Diese Geschäfte sind in den Unternehmen RTL Group (Luxemburg), Random House, Inc. (New York), Gruner + Jahr (Hamburg), Arvato (Gütersloh), Direct Group (Güterlsoh) gebündelt. Der Gesellschafterkreis setzt sich zusammen aus der Bertelsmann Stiftung (76,9 Prozent) und der Familie Mohn (23,1 Prozent). Mit Stand Ende 2008 meldete Bertelsmann einen Jahresumsatz von 16,1 Milliarden Euro. 35 Prozent davon gehen auf die RTL Group zurück, 30,2 Prozent steuert Arvato bei, 16,8 Prozent Gruner + Jahr, 10,4 Prozent Random House und 7,6 die Direct Group.

"Man muss Menschen überzeugen"

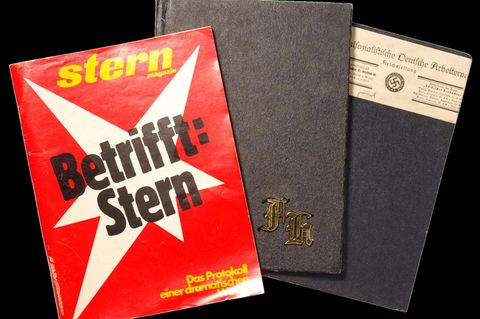

Zum erfolgreichen Unternehmer Mohn wurde er durch viele Umstände, glückliche und unglückliche. Er wurde als fünftes von sechs Kindern in einen frommen Haushalt geboren. Vater Heinrich war den ganzen Tag in seinem Verlag, und wenn er endlich zu Hause war, dann nicht mit dem Kopf. Die älteren Geschwister: bombig in der Schule, zum Teil rebellierend gegen die Frömmigkeit ihrer Eltern, zum Teil abtrünnig. Reinhard: eher mittelmäßig, angepasst, aber sehr ehrgeizig. Engagiert in der Hitlerjugend, von der Schulbankdirekt in den Krieg, erst nach Frankreich und Italien, dann nach Nordafrika. Der Vater publiziert währenddessen Kriegspropaganda, zum Beispiel: Hanns Pfeuffers "Kameraden vom Edelweiß" - Mutmachbücher für die von Hitler Verheizten.

Als Reinhard Mohn 1946 aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft ("Ich habe Langeweile und Unsinn im Krieg genug erlebt, also wirklich furchtbar") heimkehrte, wohnten die Briten im Elternhaus, die Druckerei war ein Schutthaufen. "Ich will Ingenieur werden", sagte er zu seinem Vater. Der, asthmakrank im Bett, wandte sich wortlos ab. Drei Tage überlegte der 27-Jährige, dann sagte er sich: "Wenn ich schon nichts anderes machen kann, dann wollen wir mal sehen, was wir hier machen können." Was ihn reizte an der Aufgabe: "Es war nicht so, dass man das in einer bestimmten, festgelegten Ordnung machen musste. Vielmehr musste man den Kopf gebrauchen: Wie geht es denn überhaupt?" Erst mal räumte Mohn mit den verbliebenen100 Bertelsmännern den Schutt auf und reparierte die Maschinen.

Im Frieden half ihm seine Kriegserfahrung: "Man kann nicht alles anordnen. Man muss Menschen überzeugen." Zum Beispiel davon, nicht die knappen Kohlen aus dem Betrieb zu klauen für zu Hause. "Verstehe ich", sagte Mohn zu seinen Mitarbeitern, "aber wenn uns hier die Kohlen ausgehen, können wir den Laden dichtmachen, dann sitzt jeder allein zu Hause oder in dem Loch, was davon übrig ist. Was wir hier machen, geht uns alle an. Das wird unsere Zukunft."

Fahrende Bücherregale

Zunächst war sie nicht rosig. Zwar ergatterte Reinhard Mohn bei den Briten die Lizenz zum Buchdruck, aber: Die Deutschen sehnten sich in der Nachkriegszeit nach Waschmaschinen, Fahrrädern, Strümpfen. Nicht nach Büchern. Da hatte der Bertelsmann-Vertriebschef Fritz Wixforth die Idee: "Wenn die Leute nicht zu den Büchern gehen, müssen die Bücher zu den Leuten kommen." Von nun an tuckerten Bertelsmann-Vertreter mit fahrbaren Bücherregalen übers Land: "Die Buchgemeinschaft der großen Leistung" stand auf den Bussen und ihren Hängern - und die Vertreter überzeugten bis überrumpelten die Deutschen von Wixforths Idee des Buchabonnements. Vier Jahre nach seiner Gründung, 1954, hatte der Lesering eine Million Mitglieder. Und wuchs immer weiter. Heute hat Bertelsmann in 24 Ländern 35 Millionen Clubmitglieder. "Das war wirklich ein großer Treffer", sagte Mohn, "aus wirtschaftlichen, aber auch aus kulturellen Gründen."

Deutschlands führender Lexikonverlag

Auch andere Treffer verdankte Mohn zwingenden Umständen. Er wollte über seinen Lesering ein Lexikon vertreiben, und deshalb besuchte er Herrn Brockhaus. "Der sagte: 'Nein, das kann ich Ihnen leider nicht geben.' Zurück in Gütersloh sagte sich Mohn: "Och, wir können doch mal selber ein Lexikon machen." Das war 1952. Er machte daraus den umsatzmäßig führenden Lexikonverlag in Deutschland. So ähnlich kam Mohn 1958 auch zu seiner eigenen Plattenfirma. Die deutschen Plattenhersteller wollten nicht kooperieren. Die Amerikaner schon, aber die Platten, die sie lieferten, waren so schlecht geschnitten, dass sie mitten im Lied den Tonarm abwarfen. "So geht das nicht", sagte Mohn - und gründet Ariola. Aus dieser Idee wurde zwischenzeitlich die Kooperation Sony BMG - Musikgeschichte von Heintje bis Christina Aguilera. "Typisch Mohn war, lange nach zu denken über Dinge, dann aber auf einmal große Entscheidungen sehr, sehr schnell zu fällen", sagt der frühere Bertelsmann-Vorstand Manfred Lahnstein. Das Nachdenken geschah auf langen Spaziergängen, manchmal 40 Kilometer am Wochenende. "Der eine trinkt gerne ein Bier, der andere liegt gerne in der Sonne. Ich denke gerne", hat Mohn mal gesagt.

Reinhard Mohn hat viele millionenschwere Entscheidungen getroffen. Ab Mitte der 60er Jahre ging er für Bertelsmann auf Einkaufstour: Druckereien, Anteile des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr, später Buchverlage (unter anderem Goldmann, Knaus, Random House), dazu noch der europäische TV-Konzern RTL.

Das Mohnsche Unternehmensmodell

Bertelsmann jedenfalls wuchs schon Ende der 60er Jahre so schnell, dass das Geld knapp wurde. Und wieder dachte Mohn nach: "Wie kommt man an Geld in einer Zeit, wo man derartig viel bezahlen muss?" Vor allem Steuern. Die berappt kein Unternehmer wirklich gern, nicht wenige flüchten bis heute in die Schweiz. Mohn blieb, auch wenn er sich nach 60 Jahren Unternehmerleben noch immer herrlich aufregen konnte über "die Ineffizienz in der staatlichen Verwaltung". Schon 1970 erfand er, quasi als Steuersparmodell, die Gewinnbeteiligung für seine Mitarbeiter. Allerdings zahlte er diesen Anteil nicht aus, sondern lieh ihn sich von den Mitarbeitern bis zu deren Pensionierung. So huschte in der Bertelsmann-Bilanz ein Teil des Gewinns auf die Seite mit den Verbindlichkeiten.

Der Witz: Den Tipp hatte Mohn von einem Mitarbeiter der Bundesfinanzverwaltung namens Manfred Köhnlechner bekommen, worauf er diesen - Stichwort "gute Personalarbeit" - einkaufte und später sogar zum Firmenchef machte. In Gütersloh ahnte niemand etwas von diesen Hintergedanken. Die anderen Unternehmer nannten ihn sogar den "roten Mohn", weil "sie meinten, das wäre alles nur sozial gemeint", sagte Mohn einmal. War es letztlich auch: Das Thema Umverteilung nahm Mohn, dem "bürgerliches Engagement" wichtig ist, immer selbst in die Hand.

Bauernhof statt Luxusyacht

Das letzte Hemd hat keine Taschen, und wenn es einen gibt, der sich dieser Tatsache genau bewusst war, dann war das wohl Reinhard Mohn. Von einem Großteil seines Vermögens hatte er sich schon lange vor seinem Tod getrennt. In seinem Umfeld suchte man vergebens nach Luxusyachten und anderem zum Angeben. Er wohnte auf einem Bauernhof bei Gütersloh, sein Hobby war jahrzehntelang Holzhacken (er denke bei jedem Klotz an jemanden, verriet er einst dem stern).

Auch gibt es unter den unzähligen Menschen, die ihm jemals begegnet sind, keinen, der ihm hinterher Knickrigkeit vorwarf. Im Gegenteil: Seinen Ruhm, seine zahlreichen Ehrungen und Preise verdankte Mohn zu einem Gutteil seiner Großzügigkeit. So hat die Bertelsmann Stiftung seit ihrem Bestehen mehr als 605 Millionen Euro (gewonnen aus den Erträgen des Konzerns) für gemeinnützige Projekte zur Verfügung gestellt - von der Aufklärung über Schlaganfälle bis zur Erforschung des Leseverhaltens von Grundschülern.

Ausgeprägtes Machtbewusstsein

Was Mohn nicht zur Ruhe kommen ließ, seit er 1981 den Vorstandsvorsitz der Bertelsmann AG aufgegeben hat, das war die Machtfrage. Er war der Einzige, dem er erlaubte, sie zu beantworten. Und zwar immer mal wieder überraschend anders. Schon lange bevor "management by delegation" zum Lehrstoff für BWL-Studenten wurde, gab Mohn seinen meist jungen Managern unternehmerische Verantwortung. Legendär sind die Geschichten, wie er sie beim Bergwandern testete oder bei einem Abendessen auf dem Land mal drei von ihnen aufeinander ansetzte: Zehn Buchclub-Mitgliedsverträge für jeden - wer bringt sie am schnellsten ausgefüllt zurück? Doch sollte ein Zögling es wagen, die Machtfrage zustellen, dann siegte der Kontrollwunsch manchmal auch über Mohns Motto "Menschlichkeit gewinnt".

Der Börsengang der Bertelsmann AG schien 2002 schon ausgemacht, da besann sich Mohn auf die Familie und kaufte schließlich 2006 die ausstehenden Anteile zurück. Sechs Kinder von zwei Frauen hat er. Nach wie vor tragen bei Bertelsmann die Manager die Verantwortung, aber die Fäden im Hintergrund zieht Mohns Frau Liz. Ihr Mann Reinhard, der intern "der Papst" genannt wurde, brachte seine Ideen in die Bertelsmann Stiftung ein, "weil ich so viel Unsinn gesehen habe vom Staat aus, in Politik und Verwaltung, dass ich mir sage: Das könnte man doch besser machen", begründete er "der stille Mensch von Gütersloh" - wie ihn Walter Kempowski einst nannte - diese Entscheidung, eine Entscheidung für ein Leben voller Arbeit. "Ich habe mein ganzes Leben lang einen Fehler gemacht und zu viel gearbeitet", hat Mohn einmal gesagt. Schon 1993 hatte er sich vorgenommen, diesen Fehler zu korrigieren. Geschafft hat er das nie.