Mit Computer- und Videospielen wird heute nach Expertenschätzungen schon mehr Geld umgesetzt als mit Kinofilmen. Dennoch debattiert man dieses Thema hier zu Lande hauptsächlich im Zusammenhang mit Gewaltexzessen und verschärftem Jugendschutz.

Matthias Horx, Leiter des Zukunftsinstituts in Wien, hält diese Vorwürfe für veraltet. Er meint, dass die neue Generation von Online-Spielen und virtuelle Welten für die moderne Wissensgesellschaft unerlässlich sind und den Menschen zu einer höheren Intelligenz verhelfen werden.

"In der virtuellen Welt steht Sterben für ein Scheitern der Strategie"

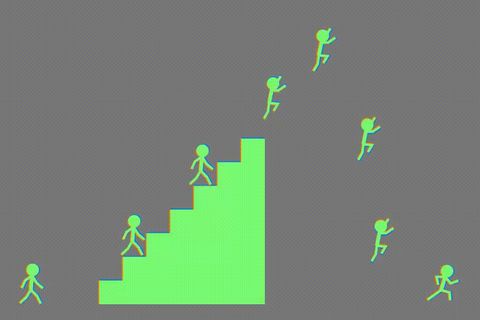

Dabei gehe es aber nicht um die zu zweifelhaftem Ruhm gekommenen Ballerspiele, sondern um die Simulation komplexer Wirklichkeiten, "die uns in den zentralen Kulturtechniken der Zukunft unterweisen: vernetztes Denken, Kooperation und Evolutionsmentalität". So hält der Wissenschaftler die Erfahrung, in Computerspielen symbolische Tode zu sterben, durchaus für wichtig: "In der virtuellen Welt steht Sterben für ein Scheitern der Strategie." Man könne einfach aufstehen und weitermachen. "Im realen Leben müssen wir lernen, mit Niederlagen und Scheitern aktiver umzugehen. Indem wir lernen, wieder aufzuerstehen, verändern wir uns", betonte Horx.

"Erfolgreich Altern"

Virtuelle Welten können nach Ansicht des Zukunftsforschers zudem einen Beitrag zum "erfolgreichen Altern" leisten. Die Bevölkerung müsse künftig von dem industriellen Lebensentwurf abrücken, der vor allem von einem harten Abschied aus dem Berufsleben und viel Passivität im Ruhestand gekennzeichnet sei. Vielmehr müssten im Alter Weiterbildung, kulturelle Bildung und Reisen eine noch größere Rolle spielen. Selektion, Optimierung und Kompensation im Alltag seien das Rezept für erfolgreiches Altern, das sozialpsychologisch durchaus steuerbar sei, sagte Horx. Zwei Faktoren seien maßgeblich: "Erstens das finanzielle Vorsorgeverhalten, zweitens das pro-aktive Gesundheitsverhalten. Beides kann man politisch verbessern", betonte er. Ein Beispiel sei Finnland, wo die Rate der Infarkte und Schlaganfälle dadurch stark gesenkt worden sei, dass man in den Betrieben Sportzeit von der Arbeitszeit abziehen könne.