Sollten junge Menschen in Deutschland sich, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt, "für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen"? Ob es sich bei der Idee einer sozialen Pflichtzeit um eine Debatte "aus der Mottenkiste" oder eine sinnvolle Überlegung handelt, darüber hat das deutsche Staatsoberhaupt eine emotionale Diskussion ausgelöst.

Genau das war schließlich auch sein Ziel. Den Gegenwind hat Steinmeier zumindest sicher. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sieht darin "einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen". Für FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger ist es "so ziemlich das Letzte, was sie jetzt brauchen".

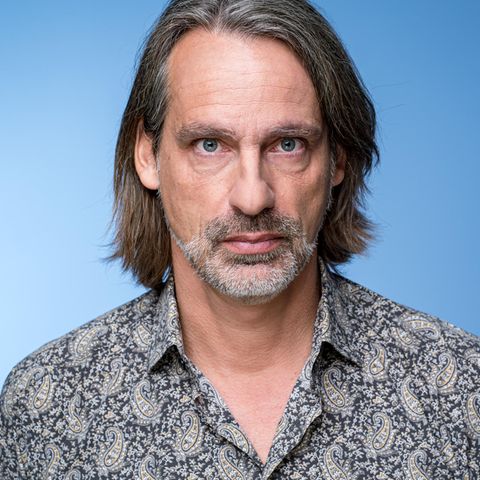

Bevor Steinmeier die Debatte am Sonntag hat neu aufflammen lassen, haben sich der Talkshow-Moderator Markus Lanz und Philosoph Richard David Precht in ihrer neusten, am Freitag erschienenen Podcastfolge mit dem schwierigen Begriff "Pflichtgefühl" auseinandergesetzt. Sie fragten sich: Welche Pflicht hat der Staat uns Bürgern gegenüber, und umgekehrt?

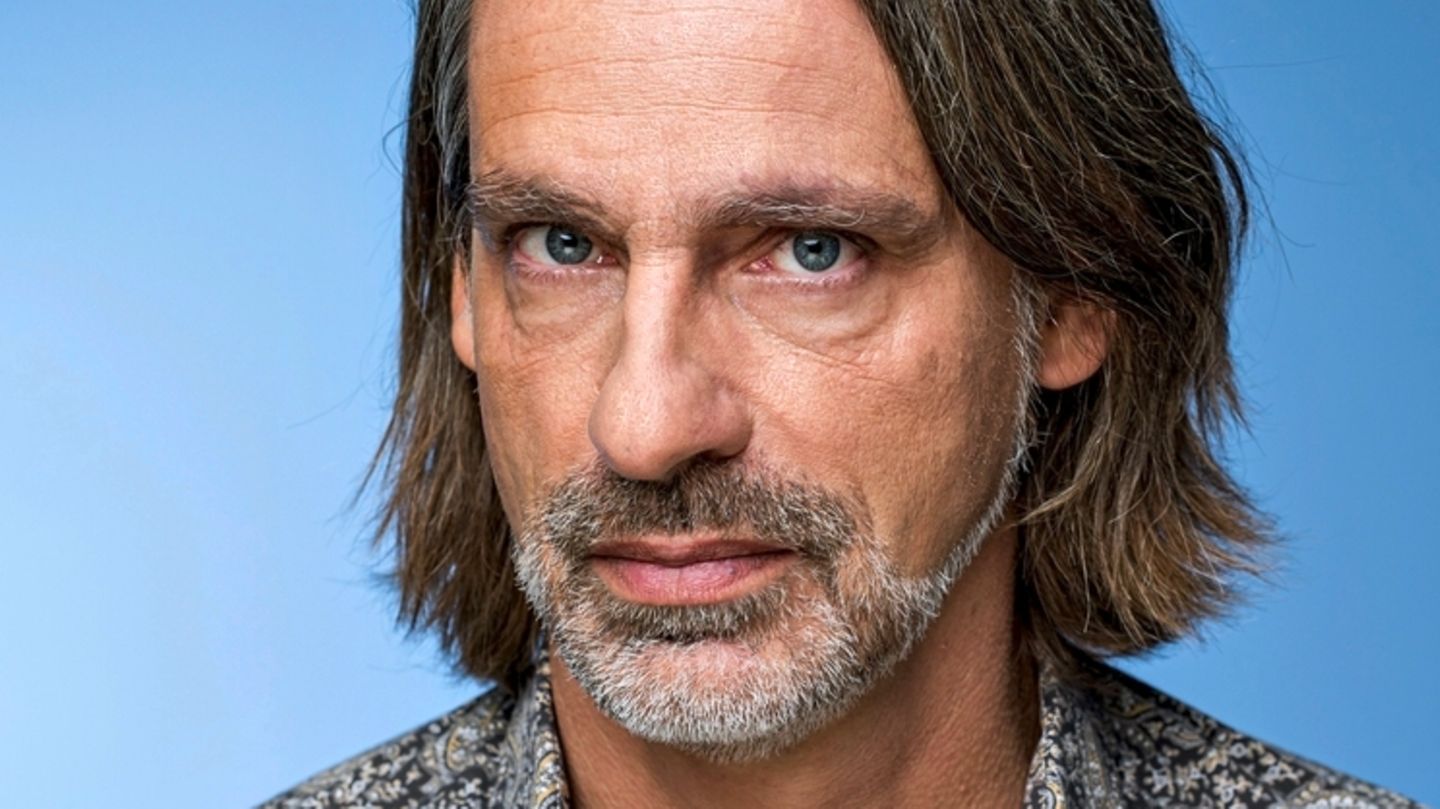

Markus Lanz: "Faul-Sein ist der natürliche Aggregatzustand des Menschen"

"Eigentlich hat man das Gefühl, dass Moral und Pflichterfüllung seit Jahrhunderten auf einer katastrophalen Talfahrt sind", so Lanz' These zu Beginn der Aufzeichnung. Von Generation zu Generation werde behauptet, die jeweils nächste Generation sei fauler und weniger pflichtbewusst, meint auch sein Gesprächspartner Precht. "Ob man fleißig oder faul ist, erkennt man nicht daran, wie viel man tut", so der Philosoph. Vielmehr sei Fleiß ein Pflichtbewusstsein für all die Dinge zu haben, die man eben nicht gerne tut. Lanz geht da noch einen Schritt weiter: "Das Faul-Sein ist eigentlich der natürliche Aggregatzustand des Menschen", behauptet der 53-Jährige mit hörbarem Schmunzeln.

Normen, Werte und Pflichtbewusstsein: Das alles seien Dinge, zu deren Einhaltung der Staat seine Bürger zwar nicht zwingen könnte, die aber absolut unabdinglich für jede funktionierende Gesellschaft seien. Dass der "Pflichtenkatalog" in Deutschland über die Jahre dünner geworden sei, sieht Precht "erst mal als positive Entwicklung". Vor allem, dass die "mörderische" Pflicht, in den Krieg zu ziehen, nicht mehr besteht, sei ein "unglaublicher Menschheitsfortschritt". Das dürfe allerdings nicht bedeuten, dass sich die Deutschen nur auf das Einhalten von Gesetzen beschränken. Man dürfe den Staat nicht als Dienstleister, sich selbst nicht als Kunden sehen. Die Politik verspreche ihren Wählern immer mehr. Doch, "dass der Staat auch bestimmte Dinge von seinen Bürgern erwarten kann, das ist völlig in den Hintergrund getreten".

Weil Precht einen Zivil- und keinen Wehrdienst absolviert habe, sehe er diese Zeit nicht als "verloren" an. Dass der aus "Ungerechtigkeitsüberlegungen" abgeschafft wurde, habe der Philosoph zwar nicht als schlimm, doch aber als falsch empfunden. "Ich hätte mir gewünscht, dass man damals ein allgemeines Pflichtjahr für alle Mädels und alle Jungs eingeführt", so Precht. Dass bislang nur Männer gefordert wurden, sei die große Ungerechtigkeit gewesen. Das habe auf dem traditionellen Gedanken beruht, dass Frauen Kinder gebären und erziehen müssten. Der Grundgedanke sei gewesen: "Die einen haben die Pflicht, Soldaten zu zeugen, die anderen haben die Pflicht, Soldaten zu sein".

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?

Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.

Precht für gleich zwei soziale Pflichtjahre – für Schulabsolventen und Rentner

Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr sei sinnvoll, "einfach mal, um die Dimensionen des Lebens kennenzulernen", sagt Precht weiter. Vor allem für Kinder, die aus reichen Familien kämen und "sich nie die Finger schmutzig machen müssen", sollten auch einmal in einem Altenheim oder Krankenhaus arbeiten. Er selbst sei sogar für ganze zwei Jahre: das erste nach der Schule, das zweite im ersten Rentenjahr. Letzteres allerdings "unter deutlich komfortableren Bedingungen" – zum Beispiel nur 20 Stunden in der Woche und eine freiere Wahl der Tätigkeit. Es engagiere sich ja schon ein Drittel der Rentner ehrenamtlich. Ein weiteres Drittel sei – zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen – nicht geeignet. Aus dem letzten Drittel dieser Menschen, meint Precht, "könnten wir einen Segen für unsere Gesellschaft ziehen".

Diese Idee habe er übrigens schon vor zehn Jahren bei "Anne Will" vorgestellt. Das Gegenargument habe seitdem immer gelautet: Das wäre ja Zwangsarbeit und dementsprechend juristisch nicht machbar. Ausnahmen seien logischerweise der Wehrdienst und Arbeiten "im Rahmen allgemeiner Bürgerpflichten". Also, schlussfolgert Precht, sei es nur eine Auslegungssache der Juristen, was denn unter diesen Pflichten zu verstehen sei. Es gebe als keinen Grund, warum dieses zweite Jahr nicht machbar sein sollte.

Generation Z in Zukunft ohnehin schon belastet

Das Wort "Pflicht" sei ja aber schon fürchterlich, zitiert der Lanz aus einem Buch seines Gesprächspartners. "Das fühlt sich an wie Zähneputzen, das klingt wie Vorsorgeuntersuchung, wie Spülen, wie Aufräumen." Tatsächlich, so Precht, sei Pflicht ja immer negativ konnotiert. In der Formulierung von des Philosophen Friedrich Nietzsche seien Pflichten "die Rechte anderer auf uns".

Ganz einverstanden ist Lanz mit der Idee offensichtlich nicht. Ob Rentenzahlungen oder Kosten des Klimawandels: Die Generation Z werde in Zukunft doch ohnehin schon massiv belastet. Da könne man ihnen doch nicht auch noch eine weitere Pflicht aufbürden. "Wir reden hier nur noch über zwölf Monate" und nicht mehr 16 oder 20, kontert Precht. Es gehe doch darum, Lebenserfahrung zu sammeln, die man freiwillig in der Regel nicht bekäme. Schließlich sei einer der gängigsten Sätze von Absolventen des Zivildienstes: Es hat mir nicht geschadet.

"Dann kommst du zum Seniorenheim-Putzen mit mir", resümiert Lanz.

Quellen: ZDF-Podcast "Lanz & Precht"; dpa