Sie sind winzig - und sie sind überall: Kleinste Teilchen aus Plastik verschmutzen Meere, Gebirge oder Flüsse, sie sind in menschlichen Organen und im Gehirn nachweisbar. Sie können im Körper Entzündungen auslösen, einige sind sogar krebserregend.

Auf hoher See schwimmen Millionen Tonnen Plastik, das Material sinkt in die Tiefe und wirkt sich auch auf Meereslebewesen aus. Was lässt sich gegen die stetig steigende Plastikflut tun? Forschern aus Hannover ist ein Durchbruch beim Abbau der schädlichen Partikel gelungen, sie haben ein neues Material entwickelt, das Mikroplastik im Wasser aufnehmen und zersetzen kann: ein sogenanntes Hydrogel. Melanie Bergmann, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, äußert sich allerdings skeptisch - und befürchtet neue Probleme.

Kohlendioxid und Wasser bleiben übrig

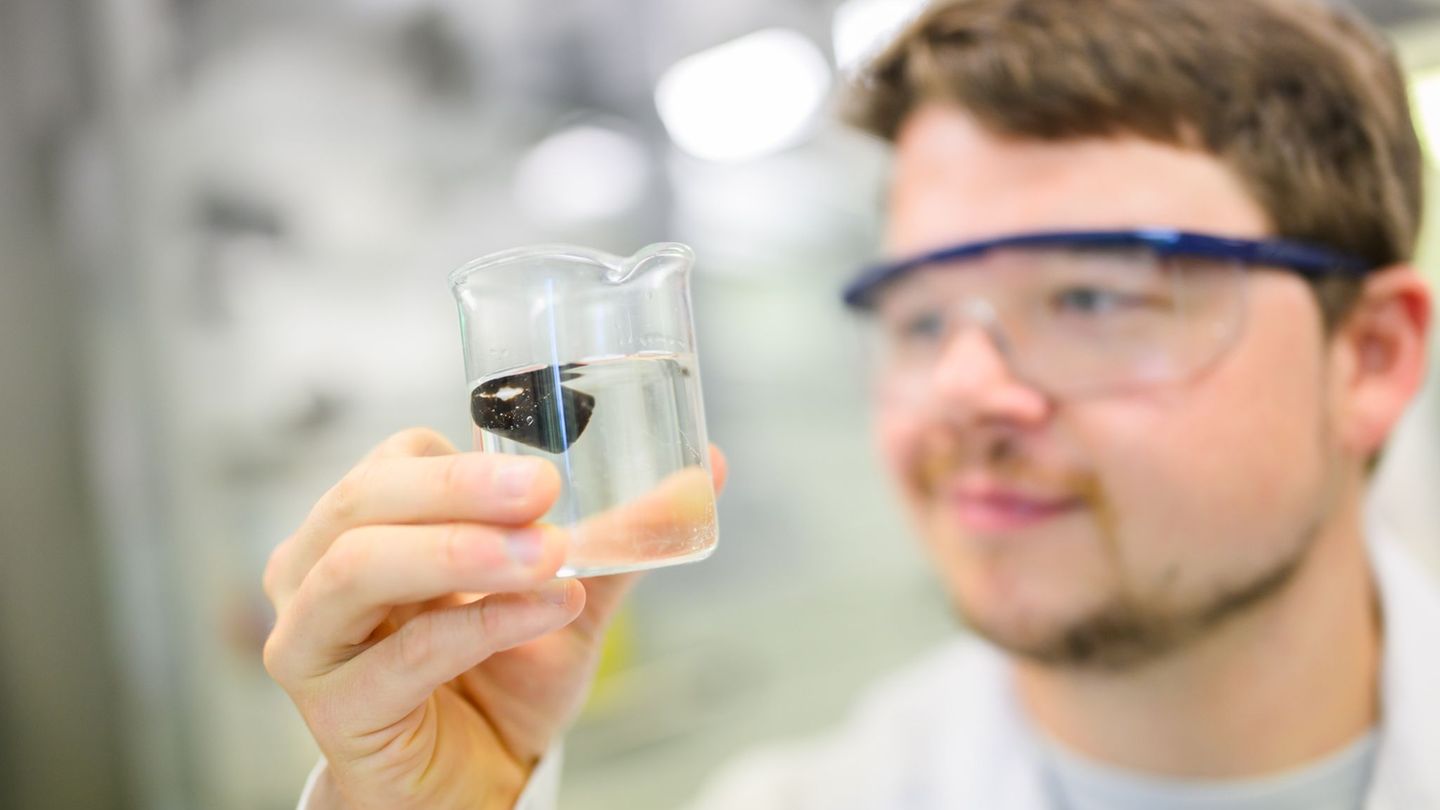

"Im Idealfall bleiben Kohlendioxid und Wasser übrig", sagt Dennis Kollofrath, Chemiker im Team um Chemieprofessor Sebastian Polarz am Institut für Anorganische Chemie der Leibniz Universität Hannover und Erstautor einer neuen Studie. In der Natur werde der schwimmende Plastikmüll vom Sonnenlicht zersetzt, erklärt er, nur funktioniere das am Meeresboden nicht, dort gebe es weder viel Sauerstoff noch Licht.

Verlaufe die Zersetzung nicht vollständig, blieben molekulare Einzelbestandteile und Sauerstoff übrig. Zwar könnten manche dieser Stoffe potenziell giftig sein, sie zersetzten sich in der Natur aber weiter, sagt er. Dass Kohlendioxid anfalle, verschlechtere zudem die Ökobilanz nicht - im Vergleich zum Verbrennen.

Wie funktioniert das Konzept?

Das Ganze läuft so ab: Das Hydrogel besteht aus einem thermoresponsiven, also temperaturempfindlichen Polymer, porösen Organosilikat-Nanopartikeln und einem Photokatalysator. Bei niedrigen Temperaturen in der Tiefe quillt das Polymer und saugt Mikroplastik sowie Glukose an. Diese ist in geringen Konzentrationen im Wasser und dient als eine Art Treibstoff. Eingebettete Katalysatoren aus einem Enzym und Platin-Nanopartikeln wandeln Glukose zu Wasserstoffperoxid, dann zu Sauerstoff um, der in den Poren der Silikat-Partikeln gespeichert wird.

Das erzeugt Auftrieb: Wird genug Gas gebildet, steigt das Gel mit dem Mikroplastik an die Oberfläche: "Wie ein Heißluftballon unter Wasser", erklärt der 32-Jährige.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?

Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.

An der Oberfläche dann erwärmt sich das Hydrogel dank des Sonnenlichts, schrumpft und gibt die Gasblasen frei – der Auftrieb verschwindet, das Gel sinkt ab. "Dieses Konzept gibt es so noch nicht", sagt Kollofrath. "Wir waren beeindruckt, wie reibungslos es im Labor funktioniert hat." Das ist aber nicht alles: Unter Lichteinwirkung produziert der Photokatalysator reaktive Sauerstoffmoleküle, die alles in der Umgebung angreifen - nur das Gel selbst nicht. Je nach Katalysator könnten künftig unterschiedliche Kunststoffe zersetzt werden, sagt er. Und wenn das Gel absinkt, beginnt der Zyklus erneut.

Zwar seien die einzelnen verwendeten Stoffe ungiftig, untersucht werden müsse aber die "Bio-Kompatibilität" des Gels, erklärt der Chemiker. Im Klartext: Man will prüfen, ob eine Gefahr für Tiere und Pflanzen besteht - wenn etwa ein Fisch das Hydrogel verschluckt. Grundsätzlich gilt: Ein Gramm Gel kann 53 Milligramm Mikroplastik zersetzen - pro Zyklus, wie er erklärt. Um in der Umwelt Wirkung zu erzielen, müsste das Gel seiner Einschätzung nach im "Kilogramm- oder Tonnen-Maßstab" eingesetzt werden.

Was sagen Meeresbiologen?

Das macht die Meeresbiologin Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut hellhörig. Zwar sei sie keine Chemikerin, aber: "So etwas in der Umwelt einzusetzen, könnte unbeabsichtigte aber dennoch schwerwiegende Folgen haben", betont sie. Es sei schwierig, ein Problem mit einer Technologie anzugehen, die neue Probleme hervorbringen könnte. Die Methode könne aber ein Werkzeug sein, um besonders belastete Abwässer, etwa im Klärwerk oder Industrieabwässer in einem geschlossenem System, zusätzlich zu reinigen.

Gleichzeitig gelte aber: Mikroplastik könne von einer Vielzahl von Organismen im Meer aufgenommen werden, Chemikalien könnten austreten. Plastik enthalte immer Chemikalien, etwa 16.000 seien bekannt - davon werde etwa ein Viertel als gefährlich eingestuft, zu rund 10.000 fehlten Daten.

Werde Mikroplastik von Organismen aufgenommen, könne sich das auf das Wachstum, die Fruchtbarkeit und die Fortpflanzung von Tieren auswirken, warnt Bergmann. Es könne zu Mutationen kommen, auch zu verändertem Verhalten. Häufig seien zudem Entzündungsreaktionen, das sei "bei vielen verschiedenen Tiergruppen und menschlichen Zellen nachgewiesen". Überdies senke Mikroplastik im Meer die Photosynthese um sieben Prozent - an Land um zwölf Prozent. So können Algen und Pflanzen weniger Kohlendioxid aufnehmen und weniger Biomasse für die Nahrungskette aufbauen.

Wie viel Plastik gelangt ins Meer?

Um welche Plastikmengen geht es überhaupt? Es ist eine ganze Menge: Französische Forscher einer Gruppe um Jeroen Sonke von der Forschungseinrichtung Géosciences Environnement in Toulouse berichteten unlängst im Fachmagazin "Science Advances", das 2045 der Höchststand jener Plastikmenge erreicht sein könnte, die jährlich ins Meer gelangt: 23 Millionen Tonnen.

Damit dürfte auch die Konzentration von Mikroplastik deutlich zunehmen – vor allem, weil sich die größeren Kunststoffe mit der Zeit zersetzen. Derzeit gelangen nach Einschätzung der Forscher rund 16 Millionen Tonnen Kunststoff jedes Jahr ins Meer.

Wie geht es weiter?

Das Verfahren rund ums Hydrogel der Chemiker aus Hannover soll zunächst unter möglichst realen Bedingungen getestet werden. So gebe es im Becherglas keine Sedimente, erklärt Kollofrath. Wie es mit dem Projekt weitergeht, sei zwar noch offen – klar sei aber, dass die Forschenden daran weiterarbeiten werden. Um das Gel in größerem Maßstab herzustellen, müsste seinen Worten zufolge ein Partner gefunden werden - denkbar sei eine Kooperation mit der Industrie. Ein weiterer limitierender Faktor seien die Silikatpartikel, die sich großtechnisch schwer herstellen ließen.

Der 32-Jährige erzählt, ihm sei früh klar gewesen, dass er sich mit Wasseraufbereitung beschäftigen werde - er sei auch Angler: "Forschung ohne mögliche Anwendbarkeit hat mich schon immer gestört." Eines aber macht Kollofrath ganz klar: "Das ist kein Freibrief, Plastik in großen Massen ins Wasser zu werfen."