Der Kaffee. Weil er in den Wiener Kaffeehäusern, die sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu Hunderten etablierten, in so vielen Mischungsverhältnissen mit Milch serviert wurde, soll es im "Herrenhof" schließlich sogar Kellner gegeben haben, die mit einer Lackierer-Farbskala an die Marmortischchen traten. Sie ließen den Gast aus 20 nummerierten Schattierungen von Braun auswählen.

Weniger variantenreich in Wien war das Kaffeehaus selbst. Da waren der Windfang am Eckeingang und die Sitzkassa, die Fensterloge und der Zeitungstisch, die Spiegel, der Billardtisch, die Kleiderständer wie blattlose Bäume, die Wände im Prozess von Gelb zu Braun. Dazu ein Hochnebel aus Tabakdünsten, ein Klima aus Toleranz für Einsame, Liebende, Lernende, Luftgucker, Schachspieler, Schlagzeilenverschlinger. Für die vielen, die aus elenden Bettkammern und Untermietverhältnissen flohen, um sich an einer Nussschale Mokka und einem Glas Wasser festzuhalten. Denn das durften sie hier. Und sie kamen nicht nur aus Wien, sie waren aus Ungarn und Polen, aus Galizien und der Bukowina, aus dem großen Osten zugewandert.

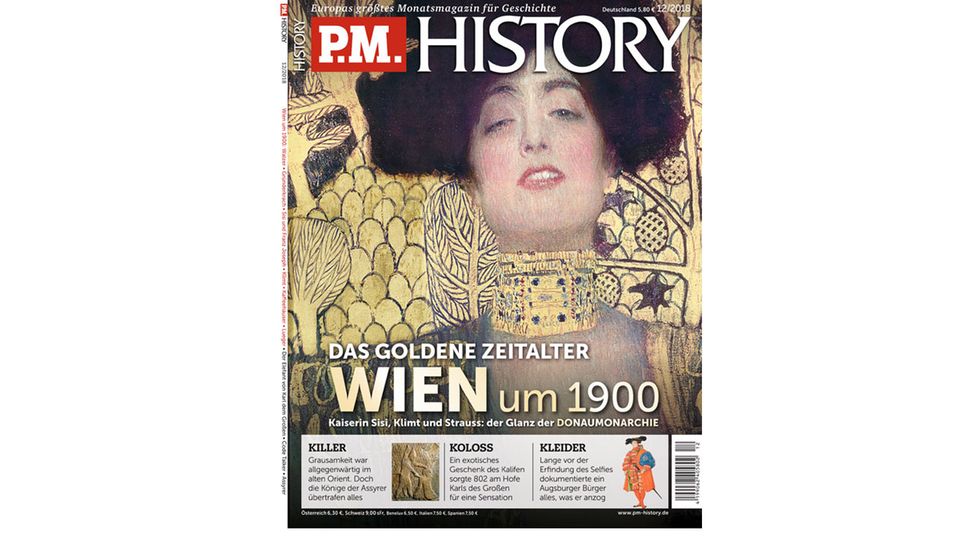

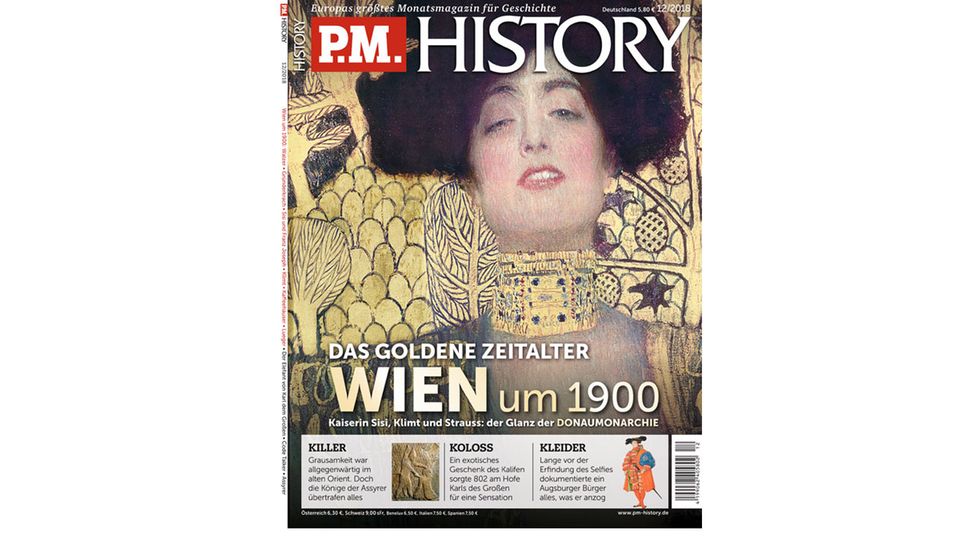

Wien wuchs zur Weltstadt

In eine Stadt waren sie gekommen, deren Einwohnerzahl sich bis 1910 innerhalb eines halben Jahrhunderts auf mehr als zwei Millionen verdoppeln sollte. In eine Stadt, die neben Berlin, London und Paris ein kulturelles Zentrum Europas war, die aber um die Wende zum 20. Jahrhundert an Liberalität einzubüßen begann, prunkvoll noch und rauschhaft, auch reizend dekadent zugleich, regiert aber von einer radikal antisemitischen Partei; und am Horizont schon der Niedergang der K.-u.-k.-Monarchie.

Es war das "Café Griensteidl" am Michaelerplatz, das ab Mitte der 1880er-Jahre zu einem Ort wurde, an dem sich die Literaten trafen. Mehr noch: Das "Griensteidl" wurde zur Urzelle einer Verbindung aus Intellektualität und Kaffeehaus, die Geschichte machen sollte. Hier, später auch im "Café Central", schließlich im "Herrenhof", schien bald auf jedem Stuhl ein reifendes Dichtergenie zu sitzen, ein Theaterkritiker, Feuilletonist, flankiert von Zwölftonmusikern, Austromarxisten oder wenigstens einem Psychoanalytiker. Hinter jedem Journal ein kluger Kopf.

Literaten hielten Hof

Stefan Zweig war im "Griensteidl" anzutreffen, 1881 in Wien geboren, Sohn eines jüdischen Textilunternehmers, Übersetzer unter anderen der Werke Baudelaires, Autor der "Schachnovelle", Spezialist in Tragik, Drama, Melancholie und Resignation. Pazifist. Vor den Nazis floh er später nach England, 1942 nahm er sich in Brasilien das Leben. Und Arthur Schnitzler, jüdisch auch er, verkehrte im "Griensteidl", Jahrgang 1862, Arzt, Erzähler, Dramatiker, Autor des Dramas "Reigen" und fast 100 weiterer Novellen und Theaterstücke. Und Felix Salten saß im "Griensteidl", Sohn eines jüdischen Ingenieurs, später mit seiner Geschichte von "Bambi" zu Weltruhm gelangend, vermutlich auch heimlicher Urheber des Skandalromans über die Dirne "Josefine Mutzenbacher", Anhänger von Marx und Trotzki, der ins "Central" zum Schachspielen kam. Und Karl Kraus natürlich, 1874 in Böhmen geboren, ebenfalls Sohn eines jüdischen Fabrikanten, Satiriker, Dramatiker, seit 1899 Herausgeber der legendären Zeitschrift "Die Fackel", Scharfrichter über alle Schreiberkollegen, Großmeister der deutschen Sprache, rasierklingenscharf denkend, später dreimal zum Literaturnobelpreis nominiert und 1936 von einem Herzinfarkt getroffen. In einem Kaffeehaus, zwei Tage später tot.

Und dann der Jungstar Hugo von Hofmannsthal. Als Schüler schon hatte er unter Pseudonym geschrieben, und als die Dichterfürsten nun nach ihm riefen, erschien er mit spärlichem Oberlippenflaum und kurzen Knabenhosen im "Griensteidl", um sich vorzustellen. Und um Fassungslosigkeit ob seiner erst 16 Jahre zu ernten. Schnitzler hatte das Gefühl, "zum ersten Mal in meinem Leben einem geborenen Genie begegnet zu sein".

Kraus hämte, dass der "junge Freiherr" einer wäre, der "seine Maniriertheit bis auf die Kreuzzüge zurückleitete". Tatsächlich maßte sich dieser Junge an, über Goethe gönnerhaft zu urteilen, der sei "ganz g’scheit". Egal: Früh gereift und zart und traurig, wurde er zum Drehund Angelpunkt einer Gesellschaft von Künstlern, die das "empfindsame Selbst" kultivierte. Und damit ein neues ästhetisches Konzept der Innerlichkeit. Stefan Zweig urteilte über von Hofmannsthal, er habe "stets um mehrere Grade höher gedichtet als erlebt". Und hatte damit etwas auf den Punkt verdichtet, was sich über die Autoren in den Kaffeehäusern auch generell sagen ließ: Denn auch Rückzug war es, was sie täglich um einen kleinen Braunen oder eine Melange versammelte, Ekel vor der Welt da draußen, Identitätskrise. Und Sehnsucht nach den Wärmestrahlern der Gleichgesinnten, mochte man sich auch mit spitzer Feder piksen. "Das Leben der Kunst wurde zu einem Surrogat für das Handeln", schrieb später der Kulturwissenschaftler Carl E. Schorske, vor allem "den Eigenton des Gefühls" hätten all die Berühmtheiten im Kaffeehaus zelebriert: eine Art Narzissmus, bei dem die Adjektive die Hauptwörter verschlangen.

Den Untergang im Kaffeehaus erwarten

"Wir wollen von einer Welt Abschied nehmen, bevor sie zusammenbricht", hauchte von Hofmannsthal sein Credo. Und dass sie zusammenbrechen würde, ahnte auch Karl Kraus, der Österreich als "Versuchsanstalt des Weltuntergangs" empfand. Und Wien als eine Stadt, in der sich "die Nullen vor den Einser" stellen. So gaben sie sich im "Griensteidl" Halt gegenüber den vielen Nullen in der Welt da draußen.

Aber warum Abschied von der Welt? Waren sie denn nicht erfolgreich? Sie waren es durchaus zunächst. Sie, die gewandtesten Köpfe eines Vielvölkerstaates, waren vor der Wende ins 20. Jahrhundert zu den Helden des gehobenen Bürgertums geworden. Jenes städtischen Bürgertums, das sich danach gesehnt hatte, die Machtpositionen des alten Adels in der Donaumonarchie zu durchdringen – und das in der Ästhetik der Künste zumindest eine Art Ersatzbefriedigung erfahren wollte. Ordnung und Schönheit, wie sie der junge Dichter von Hofmannsthal idealisierte: gegen den Lärm der neuen Bewegungen, in denen nicht zuletzt ein Nationalismus aufzutrumpfen begann, der den aus Polen, Ungarn, Slowenien, der Slowakei zugewanderten Dichtern befremdlich war. Es war ein Elfenbeinturm, den die Schriftsteller für ihr Publikum verteidigten, aber einer, der so groß war, dass immer mehr Menschen des Wortes ihn bewohnen wollten.

"Hier entwickelt Ohnmacht die ihr eigentümlichsten Kräfte, Früchte der Unfruchtbarkeit reifen, und jeder Nichtbesitz verzinst sich", fasste ein weiterer Protagonist der Wiener Moderne, Alfred Polgar, das Wesen der Kaffeehaus-Gesellschaft zusammen. Polgar, Jahrgang 1873, Kind assimilierter Juden, Redakteur der "Wiener Allgemeinen Zeitung", Doyen der österreichischen Literatur, musste später ebenfalls vor den Nazis fliehen. Und so scharf er mit seiner Heimat abrechnete ("Ich muss über diese Stadt ein vernichtendes Urteil abgeben: Wien bleibt Wien"), so milde blickte er auf das Geschehen oder auch Nichtgeschehen im Kaffeehaus. Es lade zum "Untertauchen und Zerfließen", schrieb er, es sei ein "Asyl für Menschen, die die Zeit totschlagen müssen, um von ihr nicht totgeschlagen zu werden". Es sei "der traute Herd derer, denen der traute Herd ein Greuel" sei. Und Zwecklosigkeit heilige den Aufenthalt.

Die Zeit totschlagen? Für einige mag das zugetroffen haben, zumal für jene, die nicht als Schriftsteller in die Kaffeehäuser gingen, sondern Schriftsteller einzig und allein in Kaffeehäusern waren. Um dort Inspiration für Sozialstudien zu bekommen, Gelegenheitsliteratur zu verfassen, flüchtige Notizen zum Zeitvertreib. Typ Peter Altenberg, eigentlich Richard Engländer, noch ein Sohn eines jüdischen Kaufmanns, geboren 1859. Er war einer, den sie liebten, was sogar Karl Kraus gelang. Altenberg hatte sich vom Arzt Berufsunfähigkeit wegen "Überempfindlichkeit des Nervensystems" attestieren lassen und saß seither im "Central", wohin die "Griensteidl"-Besetzung nach dessen Abriss 1897 gewechselt war. Altenberg hatte Zeit, was zu den Voraussetzungen dieser Wiener Kaffeehaus-Kultur gehörte. Er war ein Schnorrer, hauste im Stundenhotel "London", gab als Postadresse das "Central" an, schrieb den Prostituierten Gedichte; und die Texte trugen Titel wie "Was der Tag mir zuträgt".

Alles trug der Tag Menschen wie Altenberg hier zu; Menschen, die, wie Polgar schrieb, "allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen": Die Feuilleton-Debatten kamen durch den Windfang am Eck, die Burgtheater-Kritiken, der Schmäh über Verhältnisse mit Opernsängerinnen oder Gräfinnen, die neue Ausgabe der "Fackel". Ins Kaffeehaus ließ man sich auch die Studenten zur Prüfung schicken, das Kaffeehaus war Stellenmarkt und Markt der Eitelkeiten, Ort für produktive Einsamkeit und schweigende Lebensbündnisse mit der Sitzkassiererin; es war Fitnesscenter für Bonmot-Boxer und Freunde des geistigen Weitwurfs, Werkstatt für das Erlernen des Denkhandwerks, Fundbüro für Menschen und Ideen.

Die Moderne kreist um sich selbst

Im Kaffeehaus machte es den Scharfsinnigen Spaß, ihren Geist in elegante Kreiselbewegungen zu versetzen, immer um sich selbst herum; jeder Tisch eine Weltanschauung, jede Weltanschauung am Nachbartisch brillant widerlegt. Und alle Weltanschauung darin bestehend, die Welt da draußen gerade nicht anzuschauen, wie es ein Zeuge schrieb? Das ist vielleicht ein wenig zu streng. Denn die Schnitzlers, von Hofmannsthals, Zweigs und Co. sollten immerhin Literaturgeschichte schreiben, waren weit mehr als die Fabrikanten jener Anekdoten, die später von ihnen im Umlauf waren. Etwa die, dass es "Schaffende" gebe, wie Polgar fand, "denen nur im ‚Central‘ nichts einfällt, überall anderswo weit weniger".

Dieses Anderswo war seit 1889 auch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Das Wien der Handwerker und Proletarier, das Wien der neuen Massenbewegungen, dem gegenüber sich die Kaffeehaus-Intellektuellen trotz ihrer Freunde an Universitäten und in Schauspielhäusern und im Bildungsbürgertum doch eigentlich als unwirksam empfinden mussten. Oft unfähig, das Maschinenzeitalter zu verstehen, auch den Hass und die Angst der neuen Zeit, die inmitten des Pomps der alten Monarchie auf die Straßen zu fluten begannen. Die bürgerliche Gefühlskultur war schwächlich dagegen, auch wenn sie die besseren Wörter hatte, um das zu verstecken.

Was kann das schon für ein Tag werden, der damit beginnt, dass man aufstehen muss?" Mit dieser geringen Erwartungshaltung soll sich etwa Anton Kuh aus dem Bett gequält haben, 1890 in eine jüdische Familie in Prag hineingeboren, Journalist, Satiriker, Redner, von Tucholsky bewundert, von Kraus gehasst. Über seine Kindheit sagte Kuh: "Meinen Eltern habe ich ein einziges Mal Freude bereitet: neun Monate vor meiner Geburt." Und: "Wenn einer Kuh heißt und ernst genommen werden will, muss er so tun, als wäre er ein Stier." Kuh war aber mehr als ein origineller Selbstbeobachter. Wien beschrieb er als nur ehemals weltoffene Stadt, den einstigen Vielvölkerstaat fand er auf die Kaffeehäuser geschrumpft, den schönen Hauch von Paris und vom Balkan verlierend, auf dem Weg in eine "knödligbiedere Kleinstadt". Noch einer, der später fliehen musste, den sie nach dem Anschluss Österreichs an Hitlers Deutschland als "Kulturbolschewiken" diffamierten und ins Exil jagten.

Hilflos vor der beginnenden Massengesellschaft

Allerdings begann das Exil schon zuvor. Ein öffentliches Wohnzimmer des auf dem Rückzug befindlichen liberalen Geistes war das Kaffeehaus nicht zufällig in einer Zeit, als sich der Mittelstand und die jüdische Bevölkerung, die bis 1938 auf 200 000 Köpfe anwachsen sollte (1945 waren es dann 5000), von einer reaktionären Kleinbürger-Politik ausgegrenzt fand. Vom "Terrorismus" der Juden hatte Bürgermeister Karl Lueger 1899 vor dem Christlichsozialen Arbeiterverein unter lebhaften "Bravo"-Rufen gesprochen, von Presse und Kapital in "Judenhänden", von einer jüdischen Herrschaft, der "endlich einmal zu Leibe gerückt" werden müsse.

Sich dem "Pöbelsport" Antisemitismus zu entziehen, als den Lueger selbst seine eigenen Hasstiraden später bezeichnete, das trieb die Sensiblen auf die Insel Kaffeehaus. Gefühlige "Edelsteinsammler" wie Hugo von Hofmannsthal. Misanthropen wie Karl Kraus, der sich vor den "Tintenstrolchen" in den Zeitungen ekelte, "Pressmaffia" und "Pressköter" verachtete und schrieb: "Keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken können – das macht den Journalisten."

Tagträumer wie Altenberg, der immer "ganz frei, ganz ohne Bedenken" schrieb und: "Nie weiß ich mein Thema, nie denke ich nach." Und Kosmopoliten wie Stefan Zweig, verliebt in die Idee eines vereinten Europa. Eine schöne Idee, imaginiert aber vor allem von Schriftstellern, die aus gut ausgestatteten Häusern kamen, von beweglichen Köpfen in einem Labor der Visionen, das einst so einladend war, allmählich aber von außen zugeschlossen wurde. Die Schlüssel: in der Hand der machtvoller werdenden Spießer, die alles Jüdische verachteten.

Künstler oder nur Lebenskünstler? "Ehrensache" war es ihnen allen, so schrieb später Franz Werfel, Autor des berühmten Romans über den Völkermord an den Armeniern, "nicht ‚brauchbar‘ zu sein", sich also dem offiziellen politischen Wien zu verweigern. Anton Kuh definierte den Autor am Nachbartisch als einen "Menschen, der Zeit hat, im Kaffeehaus darüber nachzudenken, was die anderen draußen nicht erleben". Und Kraus meinte, einen Roman könne er in "zwei anliegenden Kaffeehauszimmern spielen und einen Zeitraum von zwanzig Jahren umspannen lassen". Die Handlung? "Die Handlung würde darin bestehen, dass sich ein Kaffeehausgast von einem Zimmer ins andere setzt." Dass die "durchgeturnten Gehirne", wie sie ein Beobachter beschrieb, beim "Gedankenwälzen" die Welt vor der Tür ausblendeten, das sollte sie später umso brutaler mit Österreichs Geschichte konfrontieren.

Erst aber sollte der "Griensteidl"und "Central"-Fraktion noch eine weitere Gruppe großer Schriftsteller folgen: jene, die im legendären "Café Herrenhof" zusammenfand; mal eng, mal auf Durchreise. Robert Musil etwa, der mit "Der Mann ohne Eigenschaften" Weltliteratur schuf, sollte dazugehören. Joseph Roth, Autor von "Hiob", "Radetzkymarsch", "Der Leviathan". Egon Erwin Kisch, Heimito von Doderer und viele andere, die großen internationalen Ruhm erlangten.

Über die Jahrhundertwende und den Ersten Weltkrieg hinweg setzte sich so fort, was die einstige Metropole Wien, dieses Magnetfeld für den Weltgeist, zu einem Fixstern der Romanciers und Poeten gemacht hatte. In einer "kleinen Welt, in der die große ihre Probe hält", wie es der schon 1863 in Wien gestorbene Dramatiker Friedrich Hebbel formulierte. Nur war sie, die Literatenwelt Wiens, bei aller Größe durch ihre kritische Distanz zur Tagespolitik mit einer Überheblichkeit ausgestattet, die sie am Ende hilflos machen sollte.

"Mir fällt zu Hitler nichts ein", schrieb Karl Kraus, dem doch sonst zu allem etwas eingefallen war. Meist etwas sehr Intelligentes.

Noch einmal, bevor Hitler über sie kam, bevor ein Hitler verehrendes Volk über sie kam, trafen sich im "Herrenhof" jene Literaten, die "ein Lebtag auf der Suche nach sich und auf der Flucht vor sich" waren, wie Alfred Polgar es treffend beschrieb. Sie sagten ganz vergeistigt wie Franz Werfel: "Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen." Sie verfochten aber auch wie der 1886 in Wien geborene Schriftsteller Hermann Broch eine Völkerbund-Resolution zur Verteidigung der Menschenrechte. Sie schwärmten noch einmal wie Joseph Roth vom Kaffeehaus als jenem Platz, der mehr als jeder andere "zur intellektuellen Beweglichkeit des Österreichers beigetragen" habe. Sie lobten noch einmal den Weg ins Unbekannte, so wie etwa Stefan Zweig: "Wer sich Ziele setzt, geht am Zufall vorbei."

Am Ende brach Hitler in das Refugium ein

Sie traten wie der Schriftsteller Hermann Bahr, beschrieben von seinem Kollegen Salten, "in Pepita-Beinkleidern, Sakko aus braunem Samt und dazu Zylinder" in ihren geliebten Kaffeehäusern auf. Oder wie der 1866 in Wien geborene Romancier Richard Beer-Hofmann jeden Tag mit einer anderen raffiniert gewählten Knopflochblume in exzessiver Noblesse, derart vornehm, als sei er sich selbst für das Schreiben zu kostbar.

Ach, dieses wunderbare Kaffeehaus!

"Gewiss", schrieb der ebenfalls in Wien geborene Schriftsteller Otto Friedländer, hätte sich der antike Philosoph Sokrates hier wohlgefühlt. Das Wiener Kaffeehaus sei nämlich "vielleicht der einzige Ort auf Erden, an dem das gelöste, witzige, phantasievolle, grüblerische, scharfsinnige, zynische Gespräch sich am längsten lebendig gehalten hat".

Und dann wurde es Nacht. Braune Nacht. Wer Glück hatte von den meisten der in dieser Geschichte Genannten, schaffte es über Frankreich, Spanien, Portugal in die USA. Oder nach England. Oder starb rechtzeitig. Mancher scharfsinnige Gedankenflaneur der Wiener Denker-Szene aber starb in Auschwitz.

Und mit ihm starb auch das, was man einmal die berühmte Wiener Kaffeehaus-Kultur nennen würde. Viel später, und ziemlich einsam, saß da im "Bräunerhof" noch fast jeden Tag der Autor und Dramatiker Thomas Bernhard, der intellektuelle Racheengel, das Enfant terrible des österreichischen Kulturbetriebs. In einem "in sich delirierenden Kleinstaat" wähnte er sich.

In der "Eiterbeule Europas".

Peter-Matthias Gaede hat als ehemaliger Chefredakteur von "GEO" die ganze Welt bereist. Mit Wien verbindet ihn aber seit Langem ein inniges Band.