Dass Kopfbälle doof machen könn ten - nicht nur Fußballmuffel kommen angesichts solch dramatischer Bilder (oben) auf so eine Idee. Auch die Wissenschaft hat sich dem Gedanken bereits gewidmet. Mediziner, Psychologen und Neurobiologen haben die unterschiedlichsten Versuche gemacht: Amateur- und Profifußballer mussten kniffelige Fragebögen ausfüllen (Ergebnis: Kopfbälle machen doof). Nach stundenlangem Kopfballtraining wurden die Verletzungsmarker in ihrem Blut untersucht (Kopfbälle machen nicht doof). Und sie wurden kopfwärts in den Kernspintomografen geschoben (Kopfbälle machen vielleicht doof).

"Technisch korrektes Kopfballspielen führt nicht zu strukturellen Gehirnschäden"

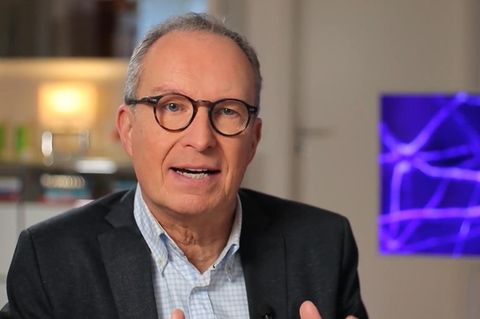

Auch die sportmedizinische Kommission der Fifa hat sich mit dem Problem auseinander gesetzt. So widersprüchlich wie die bisherigen Studienergebnisse ist auch das Fazit des medizinischen Koordinators der Fifa, Toni Graf-Baumann: "Technisch korrektes Kopfballspielen führt nicht zu strukturellen Gehirnschäden. Man kann es aber auch nicht hundertprozentig ausschließen."

Eine langfristige - oder wie Graf-Baumann es ausdrückt: "kumulative, longitudinale" - Studie, die untersucht, ob bei aktiven Profis Beeinträchtigungen der Hirnfunktionen auftreten und vor allem: ob sie auch Jahre nach dem Ende ihrer Karriere noch fortbestehen, gibt es bislang nicht.

Dabei genügt ein Blick in die Archive der Sportberichterstattung, um den Verdacht aufkommen zu lassen, es könne sich bei der Vielzahl fußballerischer Ausfallerscheinungen um ein regelrechtes "Kopfball-Syndrom" handeln.

"Ich bin ein anderer"

So finden sich bei einigen Profis nicht nur Hinweise auf Störungen der Orientierung in Zeit und Raum (Beckenbauer: "Ich habe in einem Jahr 16 Monate durchgespielt." Möller: "Mailand oder Madrid - Hauptsache, Italien!"). Probleme des logischen Denkens (Kahn: "Wir treten nicht an, um ein Tor zu schießen, wir wollen das Spiel gewinnen!") gehören demnach ebenso zur Symptomatik wie solche der Konzentration (Matthäus: "Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt."). Auch stellt man erhebliche Wortfindungsstörungen (Klinsmann: "Der Rizzitelli und ich sind schon ein tolles Trio ... äh ... Quartett") und Persönlichkeitsstörungen fest (Libuda: "Ich bin ein anderer.").

Eine langfristige, methodisch saubere, "longitudinale, kumulative" Studie wäre also dringend nötig. "Da gibt es Forschungsbedarf. Das ist allerdings sehr aufwendig", sagt Fifa-Chefarzt Graf-Baumann. Vielleicht fürchtet man auch nur das Ergebnis? Denn, mal ehrlich, was würde aus dem Fußball, wenn die Frisur-Experimente der Spieler unter kopfballtauglichen Schutzhelmen verschwänden? Und wenn wir uns nach dem Spiel auf keine verbalen Eigentore mehr freuen könnten?