Noch stehen die korrupten Akteure renommierter Transplantationskliniken vor Gericht, da verunsichert schon ein neuer Skandal die Patienten: Könnte es sein, dass Patienten auf dem OP-Tisch ausgeweidet werden, die gar nicht tot sind? Bei der geforderten Hirntod-Diagnostik wurde in mindestens elf Fällen geschlampt, zuletzt vor eineinhalb Monaten in Bremerhaven. Dunkelziffer: unbekannt.

Schlechte Nachrichten für alle schwerkranken Patienten, die auf die Organspendebereitschaft ihrer Mitmenschen angewiesen sind. 8000 Patienten brauchen hierzulande eine Niere, ihre Warteliste ist mit Abstand am längsten.

Der Auslandsreporter Willi Germund wollte nicht warten, er hat sich die Niere eines Afrikaners gekauft. Sein jetzt erschienenes Buch "Niere gegen Geld" wirft äußerst brisante ethische Fragen auf. Sollte es gesetzlich erlaubt werden, menschliche Ersatzteile zu kaufen? International ist längst eine Debatte darüber entbrannt, in Deutschland ist der Gedanke bislang tabu. "Politisch nicht diskutabel", urteilt Urban Wiesing, der mehr als zehn Jahre der Zentralen Ethikkommission der Deutschen Ärztekammer vorsaß. Der nach außen hin getragene hohe ethische Anspruch der Ärzteschaft scheint unvereinbar mit dem Gedanken, dass Organe eine Ware von monetärem Wert sein könnten.

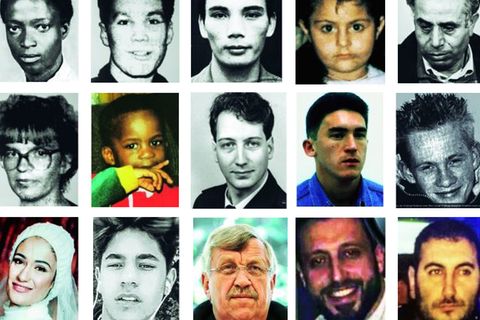

Gleichzeitig macht die internationale Organmafia ihre Geschäfte, in die wiederholt auch deutsche Mediziner verwickelt waren. Allein Nieren von Lebendspendern – oder sollte man besser schreiben: "Lebendverkäufern"? – werden weltweit nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO 10.000 Mal im Jahr gegen Bares verscherbelt, manche Forscher gehen sogar von 20.000 Fällen aus. Die Opfer: Menschen aus den Slums von Indien, Philippinen, Kambodscha oder Brasilien. Oft versprechen ihnen die Vermittler ein Vielfaches des Preises, den sie am Ende bezahlen. 750 bis 10.000 US-Dollar erhalten die Spender und tragen dabei das volle medizinische Risiko, denn über eine Krankenversicherung verfügen nur die wenigsten. Treten Komplikationen auf, ist also das Geld weg, das sie für den Aufbau einer neuen Existenz oder die Ausbildung ihrer Kinder verwenden wollten.

Die Gewinnspannen für Kliniken und Vermittler jedoch sind immens, denn betuchte Empfänger aus Ländern wie Deutschland, Israel, Saudi-Arabien oder den USA erkaufen sich ihr zweites Leben mit 35.000 bis 150.000 US-Dollar. Auch sie setzen sich einem kaum kalkulierbaren medizinischen Risiko aus. Nicht selten werden notwendige Voruntersuchungen eingespart, dann fangen sie sich mit dem neuen Organ eine lebensgefährliche Pilzinfektionen, Leberentzündungen oder HIV ein.

Buchtipp

Willi Germund:

Niere gegen Geld

Rowohlt

ISBN 978-3-499-61745-4

208 Seiten

9,99 Euro

Besser legal und kontrolliert?

Die Kernfrage lautet also: Wäre es nicht besser, wenn diese Transplantationen legal an erstklassigen Kliniken von hochqualifizierten Chirurgen durchgeführt würden? Wenn diejenigen, die ihr Organ hergeben, Verträge, Rechtsansprüche und medizinische Nachsorge hätten?

"Nein" sagen diejenigen, die daran glauben, dass der Organhandel durch internationalen Druck auf die Herkunftsländer der Spender verhindert werden könnte. Johann Pratschke, Transplantationschirurg an der Charité, gehört zu ihnen. Im Jahr 2008 unterzeichnete er gemeinsam mit anderen Vertretern aus 78 Ländern die Istanbuler Erklärung gegen Organhandel und Transplantationstourismus, ein Meilenstein, sagt er: "In vielen Ländern findet seither ein Umdenken statt. China zum Beispiel hat die Erklärung unterzeichnet und verbietet heute die Verwendung von Organen Hingerichteter."

Auslandsreporter Germund kontert: "Der chinesische Markt hat sich innerhalb von wenigen Wochen nach Kambodscha verlagert." Ist also der Glaube naiv, der Handel mit Organen könnte jemals unterbunden werden? Es gibt eine große Gemeinsamkeit zur Zwangsprostitution und zum Drogenhandel: Eine Kampfansage dagegen ist eine Kampfansage an Urtriebe des Menschen - Sex, Sucht, Überleben. Urtriebe aber werden sich wohl immer ihren Weg bahnen, vorbei an Gesetzen, über moralische und geografische Grenzen hinweg. Sogar Pratschke räumt ein: "Wie man sich selbst verhalten würde, weiß man erst, wenn man in der Situation steckt, ein Organ zu brauchen."

Die Befürworter einer Legalisierung haben solche Argumente vor Augen. Es ist nicht überraschend, dass Ärzte und Vordenker neoliberaler Thinktanks in den USA die heikle Frage laut stellen: Wie wäre eine Legalisierung umzusetzen? Man könnte Spender beispielsweise mit dem Versprechen einer Kranken- oder Pflegeversicherung bis ans Lebensende locken, argumentierte 2008 eine Psychiaterin im Fachorgan Journal of Ethics, der größten US-Ärzteorganisation American Medical Association. Es wäre ein attraktives Angebot für die vielen US-Amerikaner, die sich keine solchen Versicherungen leisten können.

Das Iraner Modell: Keine Wartelisten mehr seit 1999

Dass in Deutschland eine offene Diskussion über finanzielle Anreize überhaupt nicht stattfindet, bedauert der Münchner Transplanteur Karl-Walter Jauch, lange Zeit Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie: "Ich bin kein Befürworter, hätte aber auch keine Einwände gegen eine offene und ehrliche Diskussion. Die Voraussetzung ist aber, das unsere Gesellschaft so weit wäre, solche Modelle zu akzeptieren, und das ist bisher nicht in Sicht." Natürlich dürfte die Verteilung der Organe dann nicht weiterhin in den Händen korrupter Vermittler liegen und hohe Provisionen abwerfen.

Der Chirurg verweist auf das einzige Land weltweit, in dem Menschen ihre Organe seit 1988 Jahren legal verkaufen können: Iran. "Die Gesellschaft lebt dort offenbar gut mit dem Konzept finanzieller Anreize für Organspenden. Wir sollten das nicht von vorneherein verteufeln."

Das Iraner Modell bietet keine finanziellen Anreize, die Kriminelle anlocken könnten. Die Vermittlung von Spendern erfolgt kostenlos, und als Empfänger kommen ausschließlich Iraner infrage. Im Iran können sich also weder Mittelsmänner noch halbseidene Kliniken große Summen einstecken, für den Medizintourismus ist das Land eher uninteressant. Obwohl auch der Iran keine betrugsfreie Zone ist und sich arabische Scheichs mit gefälschten iranischen Pässen dort eine Niere ergaunerten, fand das Programm fand große Akzeptanz. Seit 1999 gibt es im Iran keine Warteliste für Nierentransplantationen mehr, berichtete vor einigen Jahren ein Transplanteur aus Teheran im Clinical Journal der American Society of Nephrology.

Die Empfänger sind reich, die Spender arm

Bevor Vergleichbares für Deutschland diskutiert wird, müsste allerdings geklärt werden, ob alle Risiken der Nieren-Lebendspende hinreichend erforscht sind. Zwar gelten die operativen Risiken als minimal und die Lebenserwartung von Lebendspendern übersteigt sogar das der Durchschnittsbevölkerung (vermutlich weil sie vor der Organentnahme überdurchschnittlich gesund waren) - jedoch klagen Spender, die sich mittlerweile sogar in der Interessengemeinschaft Nierenlebendspende e.V. organisiert haben, über chronische Erschöpfung, die bis zur Arbeitsunfähigkeit führen kann. Auch Bluthochdruck zählt zu den Langzeitrisiken der Nieren-Lebendspende. Die Deutsche Stiftung Organspende DSO bewertet die Studienlage hierzu als unklar.

Ein moralisches Problem wird zudem zur Herausforderung, wenn der Organhandel legalisiert wäre: Immer werden die Empfänger reich sein, während die Spender sich überwiegend aus den Slums der Entwicklungsländer rekrutieren. Sie würden künftig für ihr Opfer besser entlohnt und müssten nicht mehr um ihr Leben fürchten. Doch gilt die verräterische Narbe vielfach als Stigma, vergleichbar dem Stigma der Prostitution. Die Spender kämpfen später mit Gefühlen wie Scham und empfinden einen Verlust an Würde. In manchen Ländern werden sie sogar von der Gemeinschaft und ihren Familien verstoßen. Diese kulturell bedingten Probleme kann ein Gesetz zur Legalisierung des Organhandels nicht auffangen.

Mehr zum Thema ...

... lesen sie im neuen stern, der am Mittwoch ab 18 Uhr als E-Mag und am Donnerstag am Kiosk erhältlich ist.