Öcalan hatte seine Anhänger am Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Waffen niederzulegen. Am Samstag teilte die PKK laut der ihr nahestehenden Nachrichtenagentur ANF mit, dass "ab heute" eine Waffenruhe erklärt werde, um den Weg freizumachen für die Umsetzung von Öcalans Aufruf für Frieden und eine demokratische Gesellschaft. "Keine unserer Streitkräfte wird eine bewaffnete Aktion durchführen, wenn sie nicht angegriffen wird", erklärte das Exekutivkomitee der PKK demnach. "Wir sind mit dem Inhalt des Aufrufs einverstanden und sagen, dass wir ihn befolgen und umsetzen werden."

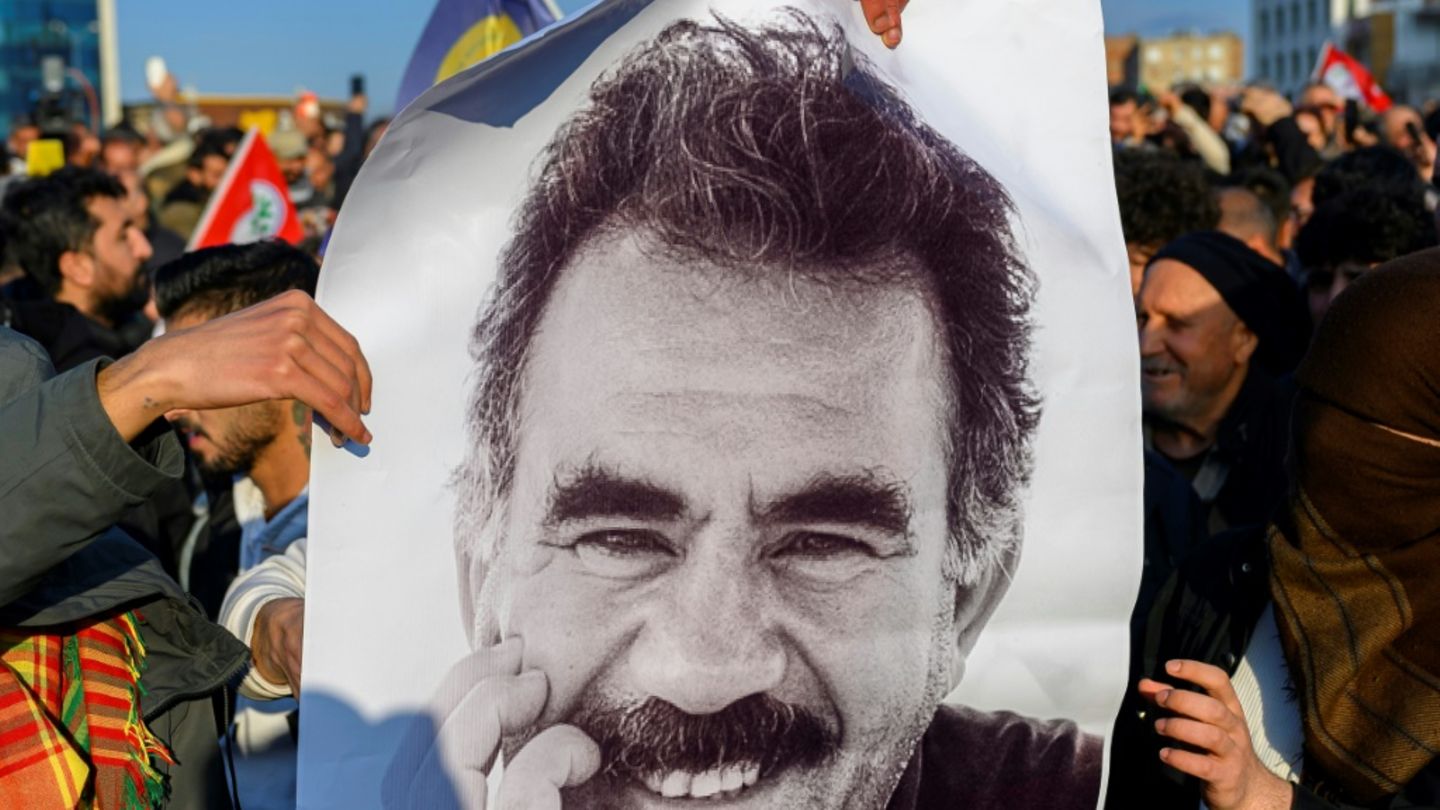

Die PKK forderte zudem die Freilassung des 75-jährigen Öcalan, der seit 1999 auf der Insel Imrali im Marmarameer wegen Hochverrats in Haft ist. Öcalan müsse "in völliger Freiheit leben und arbeiten und Beziehungen zu wem auch immer er möchte haben können, einschließlich seiner Freunde", forderte die PKK.

Der Kurdenführer müsse auch den Kongress, auf dem die Auflösung beschlossen werden soll, persönlich leiten, forderte die PKK weiter. Nur durch die praktische Führung Öcalans "können Fragen wie die Niederlegung der Waffen in die Praxis umgesetzt werden" und nur so könne ein Erfolg gewährleistet werden. Der Aufruf Öcalans sei "kein Ende, sondern ein Neubeginn", hieß es weiter.

Der türkische Präsident Erdogan, der den Friedensdialog mit dem Kurdenführer initiiert hatte, hatte bereits am Freitag den Aufruf Öcalans begrüßt und als "historische Gelegenheit" bezeichnet. Am Samstag warnte Erdogan allerdings auch, dass der türkische Staat sein militärisches Vorgehen fortsetzen werde, wenn "die Versprechen nicht eingehalten werden", wie er bei einem Fastenbrechen in Istanbul sagte.

Erdogan und sein rechtsnationalistischer Koalitionspartner MHP waren im Herbst überraschend auf Öcalan zugegangen und hatten ihm eine frühere Freilassung in Aussicht gestellt, wenn er die PKK auflöst.

Die PKK kämpfte seit 1984 gegen den türkischen Staat und für die Rechte der kurdischen Bevölkerung. Sie wird von Ankara und seinen westlichen Verbündeten als Terrororganisation eingestuft. Etwa 45.000 Menschen sind bei den Kämpfen zwischen der PKK und der türkischen Armee bisher getötet worden.

Seit der Festnahme des im Exil lebenden Öcalan in Kenia durch den türkischen Geheimdienst 1999 hat es mehrere Anläufe für Waffenruhen gegeben, die jedoch nie lange anhielten. 2013 forderte Öcalan den Rückzug der 1500 bis 2000 Kurdenkämpfer aus der Türkei. Bereits 2015 wurde jedoch auch diese Waffenruhe wieder gebrochen.

Analysten zufolge würde eine Waffenruhe mit der PKK sowohl der Türkei als auch dem Nachbarland Syrien zugute kommen. In Nordsyrien verteidigt das kurdisch geführte und von den USA unterstützte Militärbündnis der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) seine mühsam errungene Autonomie gegen die Türkei und die neuen islamistischen Machthaber in Damaskus.

Ankara sieht die zum SDF gehörende Gruppe YPG als einen Ableger der PKK und hat Truppen im Norden Syriens stationiert, die regelmäßig Angriffe in kurdisch kontrollierten Gebieten ausführen.

Nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember würde "ein Friedensabkommen mit der PKK die Wiedervereinigung und den Aufbau eines stabileren Syriens wahrscheinlich erleichtern", sagte Anthony Skinner von der Beratungsfirma Marlow Global der Nachrichtenagentur AFP. Ein stabileres Syrien sei "ein wichtiges Ziel für die türkische Regierung, die mit der anhaltenden Bedrohung durch grenzüberschreitende Massenmigration und Terrorismus" konfrontiert sei.