Eine junge Frau, zwei Kinder, spricht im ZDF die "heute"-Nachrichten. Es geht um ein Treffen hoher Nato-Offiziere in Brüssel, eine geplante Steuerreform, dann Fußball und Wetter. Es ist die erste Nachrichtensendung im westdeutschen Fernsehen, die von einer Frau präsentiert wird. Schon während der Sendung schrillen die Telefone: "Machen Sie die Bluse zu!" Leserbriefspalten füllen sich mit kreischender Empörung; die Frau solle sich lieber um Mann und Kinder kümmern, anstatt über Dinge zu reden, von denen sie so gar keine Ahnung habe. Männer schicken ihr BHs, Exkremente und Heiligenbilder: "Gott straft Frauen, die ihren angestammten Platz verlassen!" Die Frau ist die spätere stern-Korrespondentin Wibke Bruns. Das Jahr ist 1971.

2021 greift Annalena Baerbock nach der Kanzlerschaft – und wird massiv attackiert

Eine junge Frau, zwei Kinder, steigt zur Spitzenpolitikerin auf. Sie traut sich höchste Regierungsmacht zu, reklamiert Kompetenz in Wirtschaft und Außenpolitik. Sie deutet die Welt, wie es ihr gefällt. Im Netz schlägt ihr brutalster Frauenhass entgegen, wie ihn wohl kaum eine deutsche Politikerin aushalten musste. Lügen über sie werden hunderttausendfach geteilt, ein gefälschtes Nacktbild macht die Runde. Ihre Partei muss ein Team aufstellen, das die schlimmsten Fake News abwehren soll. Sie bekommt Personenschutz.

Die Frau heißt Annalena Baerbock. Das Jahr ist 2021.

Fünfzig Jahre liegen zwischen diesen Begebenheiten, nichts hat sich verändert. Wann immer eine Frau einen öffentlichen Platz besetzt, der Männern vorbehalten schien, bricht heißer Zorn los, feuert das quicklebendige Patriarchat aus allen Rohren. Sofort zurück in deine Ecke, Abweichlerin! So war es immer, so wird es bleiben bis in alle Ekelhaftigkeit, Amen. Wirklich?

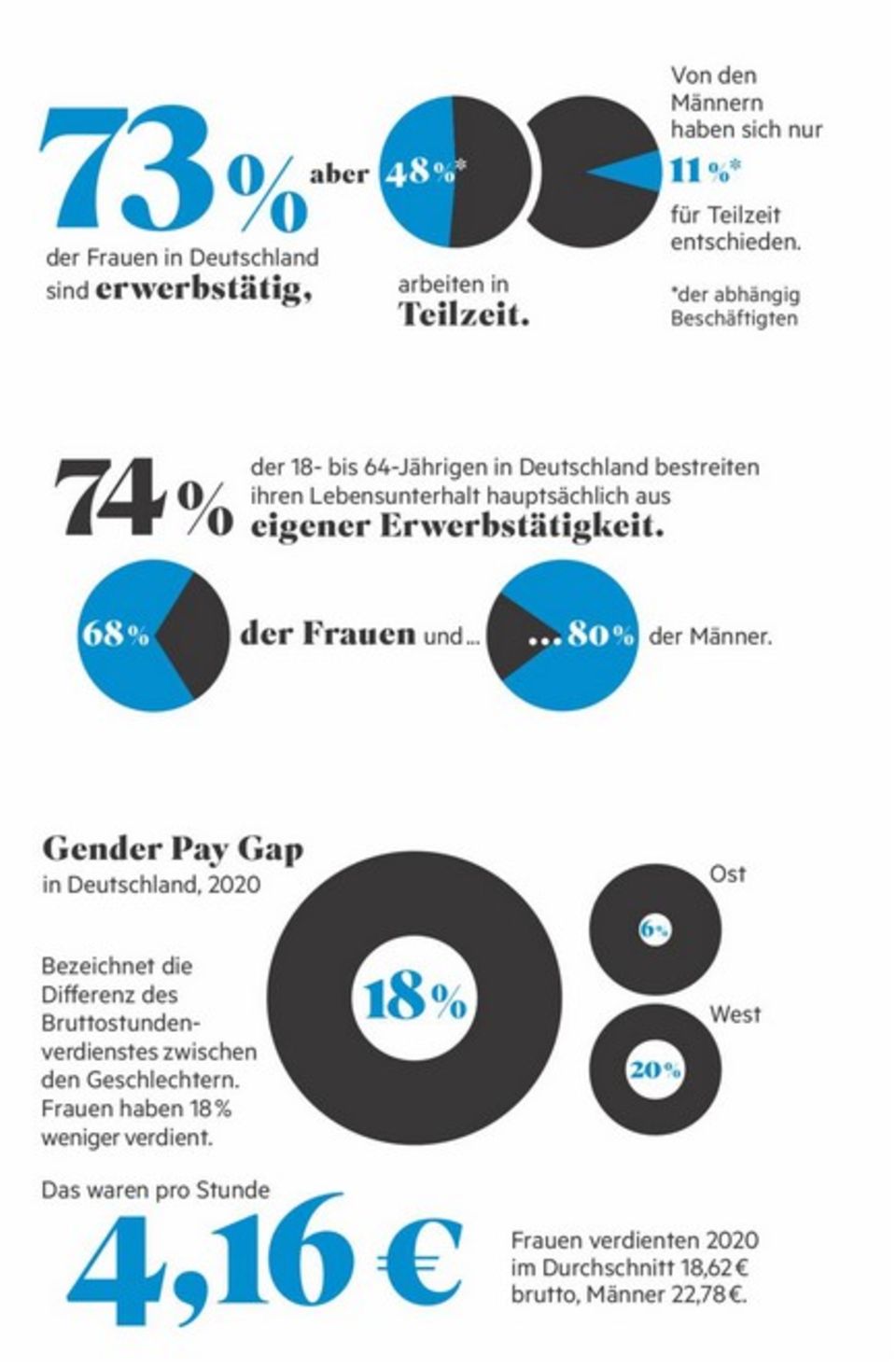

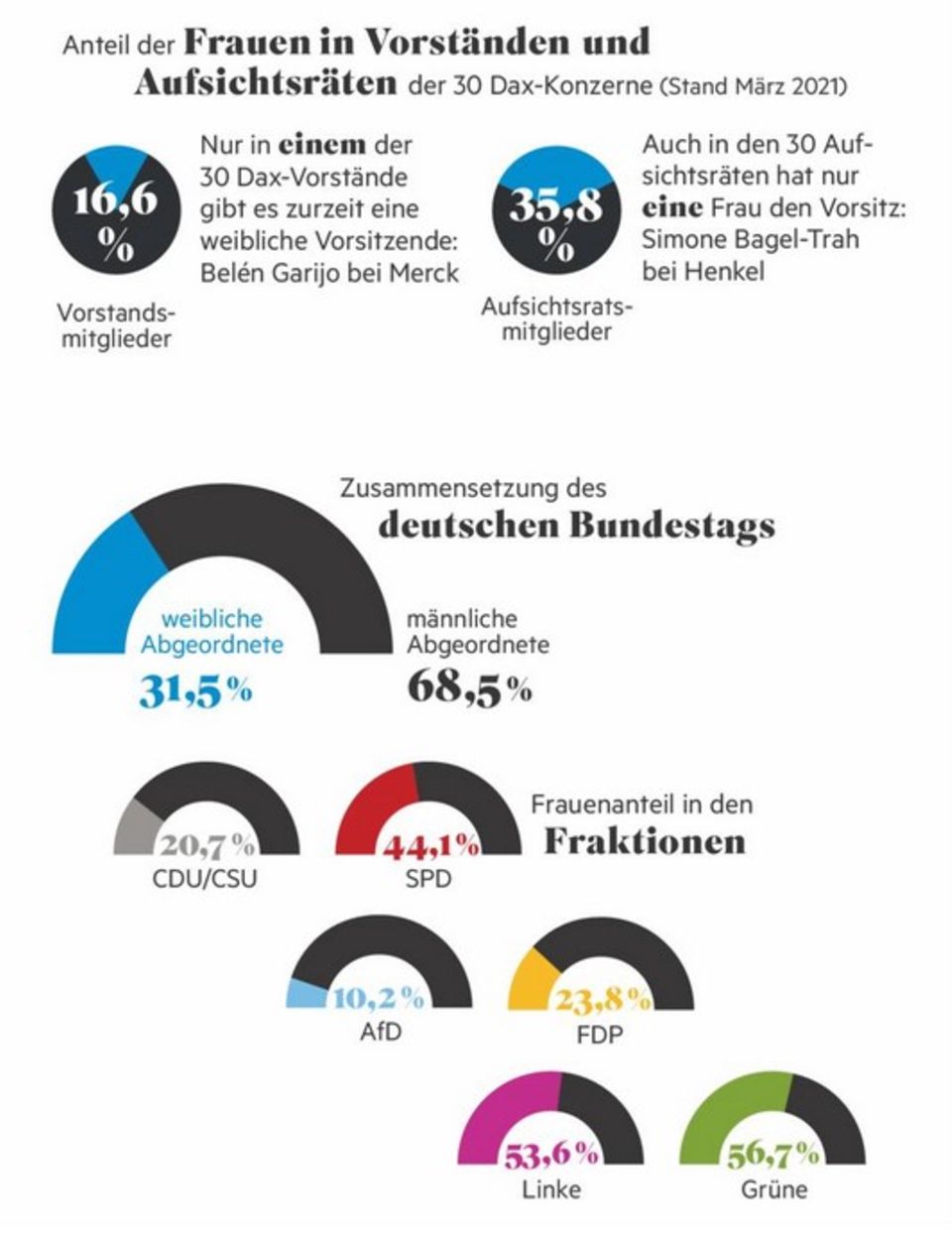

Es stimmt ja leider: Die gesellschaftliche und ganz alltägliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist in Deutschland nicht erreicht. Vielen, die sich seit Jahrzehnten dafür einsetzen, kommen die Debatten von heute wie die Debatten von gestern und vorgestern vor. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gleiche Machtverteilung in Parlamenten und Unternehmen. Schutz von Frauen gegen Sexismus und Gewalt. Das hatten wir doch alles schon! Manch eine diagnostiziert bei sich selbst "Feminismus-Burnout", weil so viel geredet wird, so viele Hashtags durchs Netz gejagt und Petitionen in den Bundestag eingebracht werden – und am Ende dann so wenig passiert.

Schwer durschaubar, was nur Form und was auch Inhalt ist

Auf der anderen Seite denken viele, dass wir das höchste Level ohnehin schon erreicht hätten. Die 12- bis 19-jährigen Mädchen wähnen sich im postfeministischen Zeitalter, zeigen Untersuchungen an Instagram-Nutzerinnen. Sie glauben, dass ihnen die Welt offenstünde, wenn sie sich nur genug anstrengten – ihre Selbstoptimierung allerdings betrifft ausschließlich den eigenen Körper. Sie kommen nicht auf den Gedanken, dass es irgendwie System hat, dass man als Frau auf Instagram nur mit streng genormter Schönheit richtig viele Likes bekommt. Während die jungen Männer auch mit Witz, Sportlichkeit und Coolness punkten können.

Außerdem gilt heute alles Mögliche als "feministisch": Blogs und Berufsnetzwerke, T-Shirts von Dior mit dem Slogan "We should all be Feminists" (620 Euro), Finanzprodukte und Clubhouse-Veranstaltungen. Feministisch ist das neue Bio. Schick und irgendwie richtig, sodass man glauben könnte: Frauenrechte? Gibt’s doch reichlich, da machen wir einen "Erledigt"-Haken hinter. Peter Altmaier und Robert Habeck bezeichnen sich als Feministen. Schwer durchschaubar, was von alldem nur Form und was auch Inhalt ist.

Wo stehen wir also im Jahr 2021 bei der Gleichstellung, was ist erreicht, was muss noch kommen? Um jetzt nicht bei Adam und Eva anzufangen (die sicherlich auch ihre Probleme miteinander hatten) und auch nicht bei Elisabeth Selbert (eine von vier "Müttern des Grundgesetzes", die 1949 den alles entscheidenden Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" erzwang) – schauen wir auf den Beginn der 1970er Jahre, weil da das Tempo des politischen und gesellschaftlichen Wandels kräftig anzieht.

Zeit, "den Klassenkampf auch in die Ehe zu tragen"

Die Ausgangslage ist übler, als man glaubt, vor allem im Westen. Erst seit Kurzem können Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen. Es gibt kein Recht auf Teilzeit, kein Elterngeld und keinen Krippenplatz, geschweige denn ein Recht darauf. Will eine Ehefrau arbeiten, muss sie ihren Mann um Erlaubnis bitten und außerdem sicherstellen, dass sie ihre Pflichten im Haus und in der Familie nicht vernachlässigt. Misslingt ihr das und wird sie deswegen "schuldig" geschieden, bekommt sie keinen Unterhalt. Es ist geltendes Recht, Frauen wie Minderjährige und Minderwertige zu behandeln.

Zum Sinnbild dieser Sauerei werden drei Tomaten, die im September 1968 durch einen Saal der Frankfurter Universität fliegen. In einer Rede vor den Delegierten des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) entlarvt die Filmstudentin Helke Sander das antiautoritäre und klassenkämpferische Getue Linker als scheinheilig. Die SDS-Männer gäben sich fortschrittlich, tickten aber genauso machomäßig wie ihre Väter. Frauen leisteten unsichtbare und unbezahlte Arbeit im Haushalt und für die Familie und müssten für die Privilegien der Männer auf wahre gesellschaftliche Teilhabe verzichten. Es sei daher Zeit, "den Klassenkampf auch in die Ehe zu tragen", um die ausbeuterischen Verhältnisse zu beenden. Sander schließt mit der wohl schlimmsten Beleidigung für die versammelte linke Avantgarde – "konterrevolutionär". Tumult und Buhrufe. Als die SDS-Vorsitzenden versuchen, zur Tagesordnung überzugehen, wirft eine hochschwangere Kommilitonin mit Tomaten auf die Spitzenmänner – und trifft. Die Szene gilt als Schlüsselmoment der Frauenbewegung im Westen.

In mehreren Städten gründen Studentinnen daraufhin "Weiberräte" mit der Absicht, das patriarchale System zu schleifen. "Die Kerle damals wollten noch den letzten bolivianischen Bauern befreien, aber die eigene Freundin sollte weiter Kaffee kochen und die Beine breit machen", erinnert sich Alice Schwarzer in einem Interview für den "Tagesspiegel".

"Wunschkindpille" statt "Antibabypille"

Von da an rollt die Welle und bricht aus dem studentischen Milieu in den gesellschaftlichen Mainstream. Im Juni 1971 bekennen sich 374 Frauen im stern, unter ihnen Weltstars wie Romy Schneider, zu einem Gesetzesbruch, der mit fünf Jahren Haft bestraft werden kann – "Wir haben abgetrieben". Der Kampf gegen den Paragrafen 218 kommt auf die Straße, und die Frauenbewegung hat eines ihrer zentralen Themen gefunden – die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Gegen seine Überzeugung gibt Kanzler Willy Brandt drei Jahre später dem enormen Druck nach und stimmt der "Fristenlösung" zu. Das Bundesverfassungsgericht stoppt jedoch diese Gesetzesreform. Abtreibung bleibt in West-Deutschland rechtswidrig, wird aber unter bestimmten Bedingungen innerhalb der ersten drei Monate straffrei. In der DDR ist der Eingriff während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen von 1972 an legal.

Überhaupt, die Ost-Frauen: Das Klischee, sie seien früh richtig emanzipiert gewesen, hält sich bis heute. Wer genauer hinschaut, unterschreibt das nicht mit voller Überzeugung. Richtig ist aber, dass die staatlichen Rahmenbedingungen dem Westen klar voraus waren: Frauen waren berufstätig, die meisten bestens ausgebildet. Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze waren selbstverständlich, Alleinerziehende keine Aliens. Man nahm nicht die "Antibabypille" wie im Westen, sondern die "Wunschkindpille", was zumindest schon mal die Idee von Selbstbestimmung ausdrückte.

Der Bundestag beschließt 1976 immerhin die Abschaffung der "Hausfrauenehe"; eine Frau braucht nicht länger den Segen ihres Mannes, um berufstätig zu sein. Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung mehr in der Ehe; die Partner sollen "in gegenseitigem Einvernehmen" und mit "gebotener Rücksichtnahme" regeln, wer Geld verdient, Kinder hütet oder das Klo putzt. Gleichzeitig entfällt das Schuldprinzip bei Scheidungen. Kurz darauf wird bezahlter Mutterschaftsurlaub eingeführt, samt Kündigungsschutz.

Die Männer wetteten, ob eine Rednerin am Pult einen BH trug oder nicht

Ein weiterer Meilenstein: In der Dunkelkammer des Gelsenkirchener Fotolabors Heinze lässt ein Arbeiter versehentlich seinen Lohnstreifen liegen. Zuschlag pro Stunde für Männer: 1,58 Mark. Für Frauen sind es zwischen null und 19 Pfennigen. 29 Fotolaborantinnen verklagen daraufhin ihre Chefs auf gleichen Lohn – ihr Erfolg in dritter Instanz vor dem Bundesarbeitsgericht wird im Ruhrpott gefeiert wie ein Auswärtssieg von Schalke. Der Fall der "Heinze-Frauen" erregt bundesweit Aufsehen. Die SPD-Granden Willy Brandt und Herbert Wehner unterstützen das Anliegen, es gibt Solidaritäts-Demos mit Tausenden Teilnehmern, ein Theaterstück und vor allem eine Flut weiterer Klagen zur Lohngleichheit. Karstadt, Quelle, Horten – alle landen vor Gericht. Und es kommt noch mehr in Bewegung: Steine fliegen in die Fenster von Pornoläden, Schweinshaxen auf Modenschauen und volle Windeln auf Kirchenaltäre.

Wer die Menge an Mut, Schweiß und Tränen ermessen will, die Politikerinnen für all diese Schritte auf dem Weg zur Gleichstellung aufgebracht haben, muss die Dokumentation "Die Unbeugsamen" sehen, die im August ins Kino kommt. Der Film porträtiert die Pionierinnen der Bonner Republik, quer durch alle Parteien. Rita Süssmuth (CDU), Herta Däubler-Gmelin und Renate Schmidt (SPD), die CSU-Abgeordnete Ursula Männle, die Grünen Christa Nickels und Petra Kelly. Wer, wie ich, in den Achtzigern noch nicht fernsehen durfte und die ungeheuerlichen Szenen noch nie gesehen hat, reißt vor Entsetzen die Augen auf: Da darf Heiner Geißler, damals CDU-Bundesgesundheitsminister, feixend in den Parlamentssaal sagen: "Wir haben nichts gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen; Sie schauen sich ja zum Teil ganz passabel an!" Die Abgeordneten hatten Wetten laufen, ob eine Rednerin am Pult einen BH trug oder nicht; das Spiel bestand darin, ihr auf dem Rückweg über den Rücken zu streichen. Alle Frauen, die in der Doku zu Wort kommen, hatten ihre #MeToo-Momente.

Es ist dann die frisch gewählte Grünen-Abgeordnete Waltraud Schoppe, die in ihrer ersten Bundestagsrede 1983 all den Sexismus, die Häme, die dauernde Geringschätzung gegenüber Frauen in den Plenarsaal wirft wie eine Stinkbombe: "Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen." Das Protokoll verzeichnet "Lachen und Zurufe". Die Filmmitschnitte zeigen einen Saal voller Männer in den gleichen grauen Anzügen, die sich vor Vergnügen auf die Schenkel schlagen. So etwas dürfe im Kleinen und im Großen nicht unbestraft bleiben, argumentiert Schoppe weiter. Sie fordert die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. Wieder "Lachen und Zurufe". Am Ende legt sie noch eins drauf und wendet sich in Bezug auf den Paragrafen 218 direkt an Helmut Kohl: "Eine wirkliche Wende wäre es, wenn hier oben ein Kanzler stehen und die Menschen darauf hinweisen würde, dass es Formen des Liebesspiels gibt, die lustvoll sind und die die Möglichkeit einer Schwangerschaft gänzlich ausschließen." Der Kanzler solle gefälligst nicht das Gesetz verschärfen, sondern Männer über Verhütung aufklären. Das war eindeutig zu viel für die Bonner Republik. Der Paragraf blieb. Vergewaltigung in der Ehe wird erst 1997 strafbar.

Am Ende des Films blickt eine würdevoll ergraute Ursula Männle, CSU, 77, durch ein gigantisches Fenster des Bonner Rheinhotels Dreesen auf den träge strömenden Rhein. "Es braucht halt alles seine Zeit, weil es ein Kampf um Macht ist. Natürlich haben Männer dabei etwas zu verlieren", sagt sie. "Wir müssen aber deutlich machen, dass es besser ist, wenn beide, Frauen und Männer, gemeinsam etwas tun. Dieses Bewusstsein ist schwer einzupflanzen. Vielleicht schaffen wir’s in den nächsten 25 Jahren."

Womöglich hat sie damit leider recht. Frauen haben in den vergangenen 50 Jahren mehr erreicht als je zuvor. Und doch gibt es noch so viel zu tun: Die jüngst zurückgetretene Ministerin Franziska Giffey wollte eigentlich in dieser Legislatur einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder durchsetzen. Das können wir jetzt wohl vergessen. Justizministerin Christine Lambrecht soll Giffeys Job bis zur Bundestagswahl mit erledigen, Doppelbelastung ist Frauen ja vertraut. Bei der SPD findet man offenbar, dieses Gedöns sei eben nicht so wichtig. Giffey wollte auch die Frauenquote für Unternehmen verschärfen, das "Führungspositionen-Gesetz II" liegt fix und fertig vor und ging letzten November in seltener Einigkeit durch die Koalition – nun aber hat es die Union vollbracht, das ohnehin nicht besonders ehrgeizige Vorhaben aufzuweichen und aufzuschieben.

Berufstätige Mütter schultern die Hauptlast der Krise

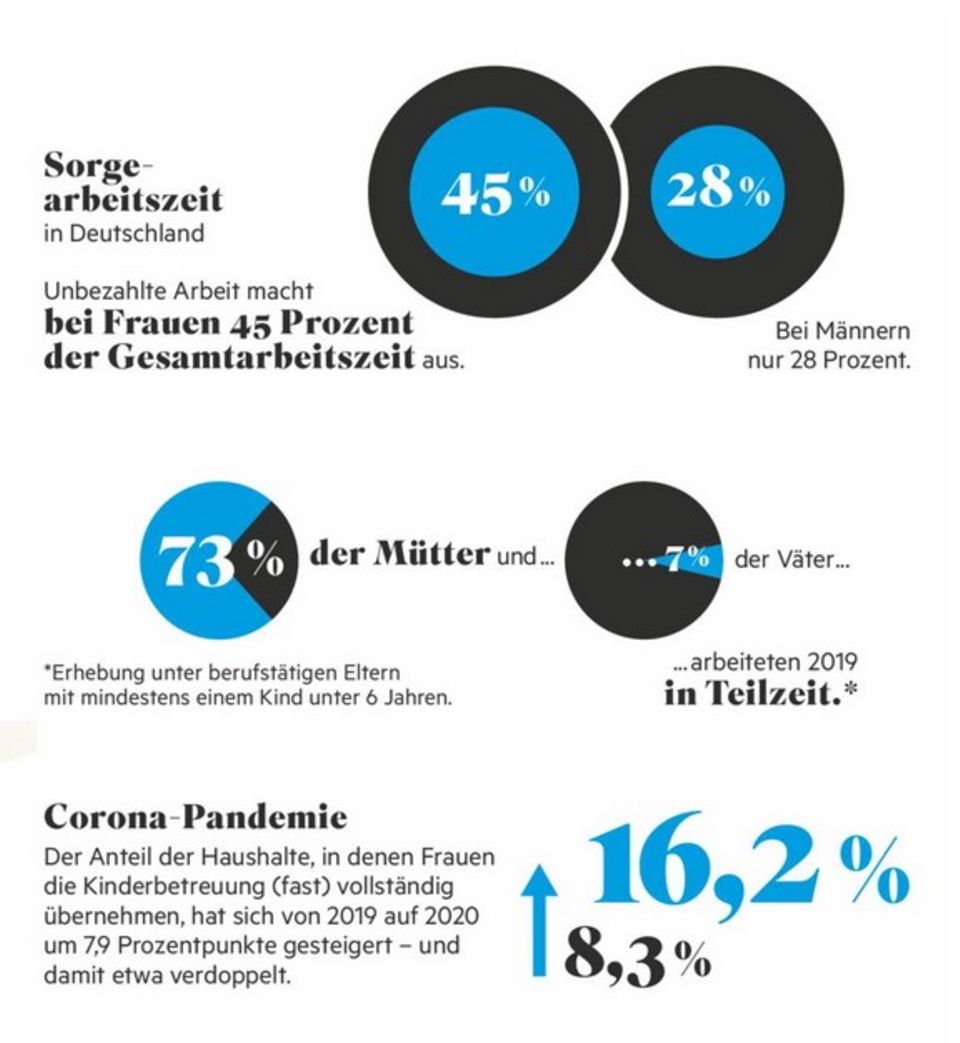

Weiter auf der Liste der unerledigten Dinge: Frauen verdienen für exakt gleiche Arbeit durchschnittlich noch immer sechs Prozent weniger als Männer. Abtreibung steht noch immer im Strafgesetzbuch, und auch Paragraf 219 gilt weiterhin: Er verpflichtet die Zwangsberater, die Frau "zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen", so als könne sie nicht selbst eine informierte, reife Entscheidung treffen. Das deutsche Steuerrecht subventioniert durch das Ehegattensplitting nach wie vor die Ein-Verdiener-Ehe. Mehrheitlich gilt das Standardmodell: Er verdient voll, sie nur zum Teil, weil sie zu Hause den unbezahlten Kram erledigt. Dieser sehr deutsche Automatismus ist kaum abzustellen. Auch deshalb, weil Frauen in ihren Lebensentscheidungen noch immer den alten Trampelpfaden folgen.

Die Pandemie hat das Problem verschärft, vor allem für berufstätige Mütter. Sie schultern die Hauptlast der Krise, zeigt eine frische Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der Anteil der Familien, in denen sich ausschließlich die Mutter um die Kinder kümmert, hat sich während der Pandemie etwa verdoppelt. Die Zahl der Eltern, die sich die Care-Arbeit partnerschaftlich teilen, ist hingegen gleich geblieben. Junge Paare sagen in Umfragen immer wieder, dass sie bei Erwerbsarbeit und häuslichen Pflichten halbe-halbe machen wollen. Klingt super, fühlt sich bestimmt auch super an, so etwas in Umfragen zu behaupten. "Später als Familie sieht es dann vielfach anders aus und es sind doch wieder die Frauen, die den Hauptanteil übernehmen. Häufig zählen dann nur kurzfristige finanzielle Überlegungen", sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin C. Katharina Spieß vom DIW Berlin. Frauen wollen nicht verhandeln. Zu anstrengend, zu unharmonisch.

Immerhin sorgt das 2007 unter Ursula von der Leyen (CDU) eingeführte Elterngeld dafür, dass sich frisch gebackene Väter zu Hause mehr einbringen. Doch nur vier von zehn Vätern beziehen heutzutage Elterngeld, die meisten auch nur für drei Monate und dies auch noch oft gleichzeitig mit den Müttern. So bleiben Männer zu Hause in der Assistentenrolle, anstatt allein die volle Verantwortung zu tragen. Die meisten Frauen verhindern solche Automatismen noch immer nicht. Und da kann die Politik auch nur bedingt helfen. Klar, sie muss weiterhin mehr Freiräume öffnen, den Rahmen für variantenreiche Lebensentscheidungen erweitern. Aber durch das Tor ins schöne Land der gleichen Möglichkeiten muss jede Frau dann schon selbst gehen.

Mein jüngerer Sohn platzt ins Homeoffice und sagt mit unvermittelter Logik, wie nur Vierjährige sie draufhaben: "Mama, Frauen können nicht Trecker fahren." Er hat völlig recht. Denn in seiner Welt sitzen nur sein Opa, die Bauern aus dessen Nachbarschaft, sein erwachsener Freund Nicolas und alle Bilderbuch-Helden am Steuer von Treckern. Ich klappe kurz den Rechner zu und erkläre, dass Frauen sämtliche Maschinen dieser Welt bewegen können – Kampfjets, Raketen, Darm-Endoskope und ja, auch Trecker. Da hebt er zweifelnd seinen kleinen Zeigefinger und meint: "Aber nur ganz langsam!"

Es gibt noch so viel zu tun.