Eigentlich ist das Verfahren nach einer Präsidentschaftswahl in den USA eine Formalie:

- Auszählung der Stimmen: Ab dem Wahltag, je nach Bundesstaat bis zu mehreren Wochen danach (in diesem Jahr bis zum 23. November)

- Zertifizierung des Wahlergebnisses: In jedem Staat stellt ein paritätisch besetztes Gremium das Wahlergebnis fest (bis 8. Dezember). Duplikate der Zertifizierung gehen an die Wahlleute (bis 14. Dezember).

- "Safe Harbor": Alle Nachzählungen, Streitigkeiten und Überprüfungen sollten in der Regel abgeschlossen sein. Das Ergebnis kann nun nicht mehr angefochten werden (8. Dezember).

- Stimmabgabe: Die Wahlleute treffen sich in ihrem jeweiligen Staat und geben gemäß dem Wahlergebnis ihre Stimme für den neuen US-Präsidenten ab. Danach werden die Stimmen nach Washington geschickt. Nur in Ausnahmefällen halten sich Wahlleute nicht an das Ergebnis ("faithless Electors") (14. Dezember).

- Ergebnisse in Washington: Spätestens neun Tage nach der Stimmabgabe müssen die Ergebnisse aus den Bundesstaaten in der Hauptstadt vorliegen (23. Dezember).

- Kongress tritt zusammen: Die neu gewählten Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses werden vereidigt (3. Januar).

- Auswertung der Stimmen der Wahlleute: Der Kongress tritt unter der Leitung des Senatspräsidenten (Vize-Präsident Mike Pence) zusammen und wertet die Stimmen der Wahlleute aus. Der Sitzungspräsident verkündet den neuen Präsidenten (6. Januar).

- Amtseid des neuen Präsidenten: Inauguration vor dem Capitol in Washington (20. Januar).

Eigentlich ist dieser Ablauf klar, er birgt aber einige Fallstricke, wenn man ihn durcheinanderbringt. Und genau darauf zielen die derzeitigen Tiraden Donald Trumps gegen den Ausgang der Wahl und die Klagen seiner Anwälte eigentlich ab. Dass die Wahlergebnisse in den einzelnen Staaten kaum anzufechten sind, zeigt schon die schiere Zahl der gescheiterten Klagen (derzeit rund 30). Zudem sind trotz aller Behauptungen des Trump-Lagers bisher keine belastbaren Hinweise oder gar Beweise für einen groß angelegten Wahlbetrug bekannt geworden.

Ziel: verzögern, verzögern, verzögern

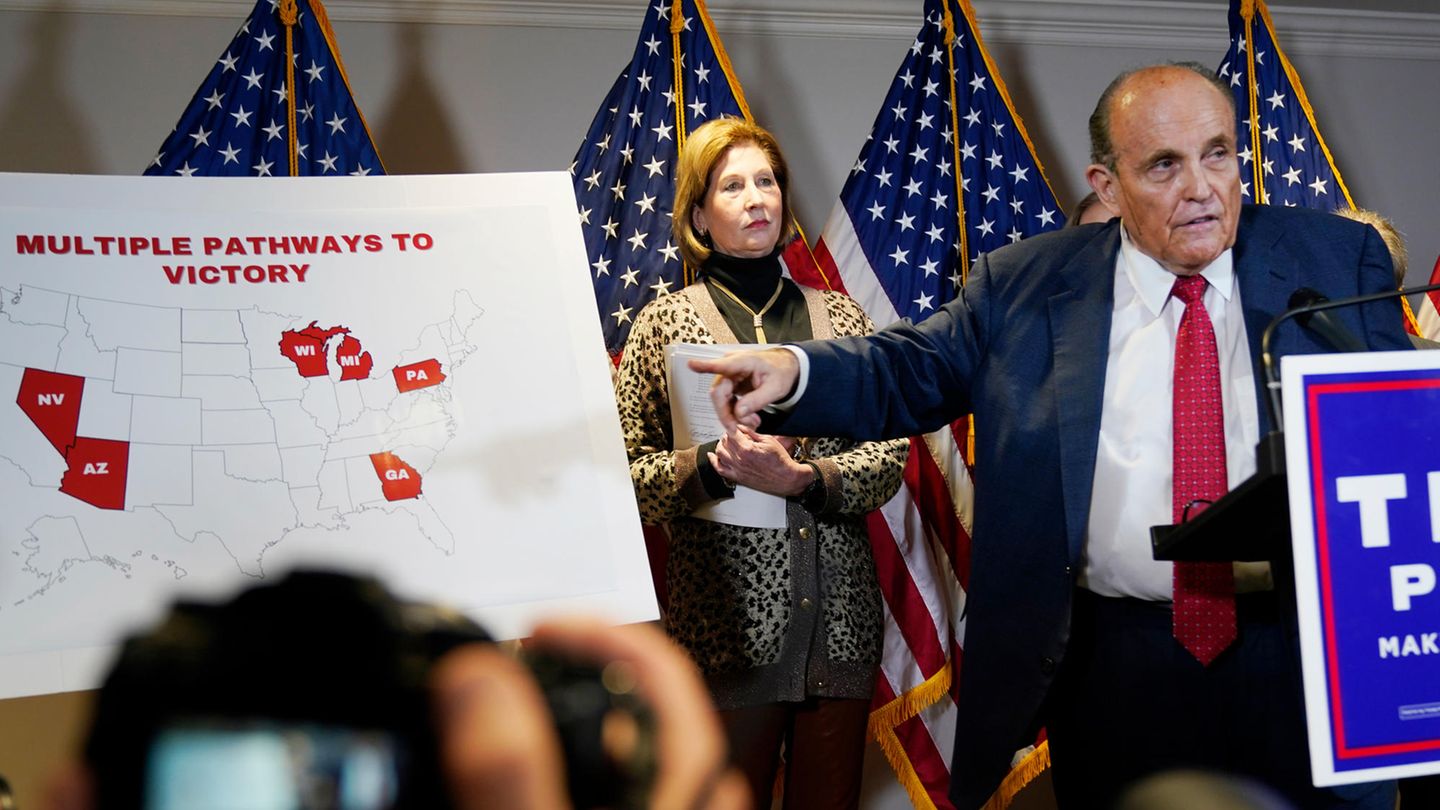

Derzeit zielen die Aktivitäten des Trump-Lagers vor allem darauf, die Zertifizierung der Wahlergebnisse in den umkämpften Staaten Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada zu ver- oder behindern. Der Grund: Gibt es in einem Bundesland keine Wahl-Entscheidung, obliegt die Bestimmung der Wahlmänner der Legislative, also den Parlamentariern. Republikanisch dominierte Staats-Parlamente könnten dann Trump entgegen dem Abstimmungsergebnis zum Wahlsieger im jeweiligen Staat ernennen. Die Wahlmänner und -frauen gingen dann an den amtierenden Präsidenten, obwohl dieser die Wahl verloren hat.

"Aus diesem Grund wollen sie die Zertifizierung verzögern", glaubt Rick Hasen, Professor für Wahlrecht an der Universität von Kalifornien in Irvine. "Eine Verzögerung der Zertifizierung könnte als Hinweis gewertet werden, dass der Staat keine Wahl getroffen habe und daher der Gesetzgeber eingreifen sollte", so Hasen zu CNN. Auf diese Weise könnte Trump tatsächlich noch zum Wahlsieger gemacht werden, dazu müsste er aber die Wahlleute in gleich mehreren Staaten für sich verbuchen können.

Parlamentarier geben Trump bisher keine positiven Signale

Allerdings müssten die Abgeordneten bei diesem den Wählerwillen aushebelnden Verfahren mitspielen. Und darauf scheint Trump nicht unbedingt bauen zu können. In Pennsylvania, wo unter den ins Auge gefassten Staaten die meisten Wahlleute-Stimmen zu ergattern wären, machten die republikanischen Mehrheitsführer sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus gegenüber Journalisten deutlich, dass sie nicht gewillt sind, Wahlleute zu ernennen, die nicht dem Wahlergebnis entsprechen, und dafür in ihrem Staat auch keine rechtliche Grundlage sehen. Auch zwei hochrangige republikanische Abgeordnete aus Michigan, die Donald Trump persönlich ins Weiße Haus einlud, betonten, sie würden den Sieg Joe Bidens in ihrem Staat nicht kippen. Und in Georgia dürfte nach der Neuauszählung per Hand das Ergebnis nicht mehr angezweifelt werden können.

Bis zum "Safe Harbor"-Tag bleibt dem Trump-Lager dennoch die Möglichkeit, diese Taktik weiter zu verfolgen. Das Hin und Her der beiden republikanischen Vertreter der Zertifizierungskommission im Wayne County, zu dem die Großstadt Detroit in Michigan zählt, zeigt, dass der Druck durchaus Wirkung zeigen kann. Wie die Vorsitzende des Gremiums, Monica Palmer, bestätigt hat, wurde sie sogar von Trump selbst angerufen. Der habe sie zwar nicht direkt aufgefordert, das Ergebnis nicht zu zertifizieren, doch der Anruf allein genügte schon, Palmer zu beeinflussen. Die Zertifizierung der Stimmen aus dem Wayne County steht nun aber und kann rechtlich nicht mehr zurückgezogen werden, heißt es.

"Faithless Electors" und Einwände im Kongress

Sind die Ergebnisse erst einmal im "Safe Harbor" angekommen, werden die Beeinflussungsversuche des Trump-Lagers immer aussichtsloser. Zwei Ansatzpunkte gäbe es dennoch – allerdings ohne große Aussichten auf Erfolg:

- "Faithless Electors": Das Trump-Lager könnte versuchen, Wahlleute dazu zu bewegen, dem jeweiligen Wahlergebnis zu trotzen und für Trump zu stimmen. Solche "faithless Electors" – also untreue Wahlleute – gibt es bei jeder Wahl; zumal die Mitglieder des Electoral College nicht unbedingt verpflichtet sind, dem Wahlergebnis zu folgen. Aber: Viele Staaten haben inzwischen ein abweichendes Stimmverhalten unter Strafe gestellt, annullieren diese Stimmen und/oder tauschen die Wahlleute aus. Noch nie haben "faithless Electors" das Wahlergebnis verändert. Übrigens: Bei der Wahl Donald Trumps vor vier Jahren gab es besonders viele Abweichler – insgesamt zehn. Üblicherweise weichen Wahlleute nur vereinzelt vom Wahlergebnis ab.

- Einwände im Kongress: Kommt es bei der abschließenden Auszählung der Wahlleute-Stimmen zu Unklarheiten bezüglich der Ergebnisse einzelner Staaten und erhält dadurch oder aus anderen Gründen kein Kandidat die erforderlichen 270 Wahlleute-Stimmen, entscheidet das Repräsentantenhaus über den neuen Präsidenten. Dort halten die Demokraten eigentlich die Mehrheit. Doch die würde bei einer solchen Abstimmung keine Rolle spielen, denn für diesen Fall ist vorgesehen, dass jeder Staat eine Stimme erhält. Da eine Mehrheit der US-Staaten derzeit republikanisch geführt ist, dürfte die Wahl zugunsten Donald Trumps ausfallen. Doch bis es dazu kommt, müssten so viele Eventualitäten eintreten, dass es mehr als unwahrscheinlich ist, dass die Präsidentenwahl auf diese Weise entschieden wird. Ganz abgesehen davon, was eine solche Entscheidung im Land auslösen würde.

So bleibt unter dem Strich trotz der mannigfaltigen Attacken des Trump-Lagers auf das Wahlergebnis das Fazit des Wahlrechtlers Rick Hasen bei CNN: "Jeder Tag, der vergeht, macht es rechtlich und politisch unwahrscheinlicher, dass Trump diesen verrückten Versuch, den Willen der Menschen zu untergraben, durchziehen kann." Eines aber haben Donald Trump und seine Anwälte doch geschafft: Das Vertrauen in die Institution der demokratischen Wahl haben sie grundlos, aber nachhaltig erschüttert.