Die CSU von gestern, die sich jetzt von Edmund Stoiber verabschiedet hat, gibt es morgen nicht mehr. Der alte Vorsitzende hat noch einmal die Partei zur politischen Spitzenmarke von globaler Bedeutung hochgejubelt, einflussreich vom Kreml bis in den Vatikan, mindestens. Natürlich auch zum eigenen Nachruhm. Na ja, so ist er eben der Stoiber. Der Allergrößte, mindestens so groß wie Strauß.

Beckstein und Huber vertreten eine Linie der Bescheidenheit

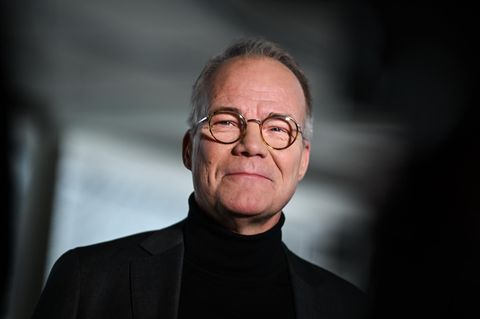

Unter der neuen Führung werden solche Töne wohl nicht mehr zu hören sein. Vielleicht tut das der CSU ganz gut. Günther Beckstein jedenfalls nahm seine Nominierung zum neuen Ministerpräsidenten jedenfalls mit wohltuender Bescheidenheit entgegen. Wer wie er mit dem sympathischen Satz antritt, er wisse, dass er nicht der Allerhöchste sei, sondern dem Allerhöchsten verantwortlich, wird keine Kopie des Vorgängers versuchen. Er dürfte sich in seinem Amt als Mann verstehen, dem ehrliche Gefühle und ruhiger Verstand als politische Leitlinie dienen. Kein Ministerpräsident, den bundespolitische Anmaßung und globaler Ehrgeiz umtreiben. Natürlich wird sich die CSU unter Beckstein nicht zur Landespartei wie ein CDU-Landesverband zurückentwickeln, aber sie wird vermutlich bundespolitisch verbindlicher daherkommen als dies unter den Vorsitzenden Strauß und Stoiber der Fall war. Dass Beckstein in der Person Erwin Hubers einen Partner im CSU-Vorsitz bekommen hat, der ihm vergleichbar ist, dürfte eine weitere Stärkung des neuen Führungsduos bedeuten. Die neue CDU-Führung scheut das Wort Demut nicht. Sie weiß um die Schwere der Aufgabe, die geschultert werden muss. Beckstein und Huber sind weniger auf der Suche nach ewigen politischen Wahrheiten als Stoiber es war, Politik ist für sie zunächst einmal die Suche nach zweckmäßigen Lösungen.

Eine kleinkarierte Bosheit im Umgang mit Pauli

Schade, dass der Parteitag den von Beckstein angeschlagenen neuen Ton im Umgang miteinander gegenüber Gabriele Pauli nicht gefunden hat. Ihr den Strom des Mikrofons abdrehen zu lassen, ist von kleinkarierter Bosheit gewesen. Buhrufe für eine andere Meinung beweisen demokratische Unreife. Eine Partei, die so mit Kritikern in den Reihen umgeht, sollte sich davor hüten, den Grünen "Harlekinaden" vorzuwerfen, wie dies Stoiber getan hat, weil die sich in aller Offenheit über die Afghanistan streiten. Gabriele Pauli hätte schon eine Antwort auf ihre berechtigte Frage verdient gehabt, ob denn nun sie allein den Sturz Stoibers betrieben und verschuldet habe. Unumstößliche Tatsache ist doch, sie gab den Anstoß, über ihn zu diskutieren. Gestürzt haben ihn all die Parteimitglieder, die auf dem Münchner Parteitag in den ersten beiden Reihen saßen und bis zum Auftauchen dieser Frau gekniffen haben. Zum Glück hat Beckstein dann doch noch die Souveränität zu dem Eingeständnis gefunden, er wolle mit der kritischen Gabriele Pauli künftig fairer umgehen und sie nicht in ihrer Persönlichkeit herabwürdigen. Nicht wenige in der CSU haben sich gegenüber Gabriele Pauli leider unanständig verhalten, auch wenn sie selbst manchen Fehler in ihrer Selbstdarstellung gemacht hat.

Die CSU braucht viele, viele Paulis

Leicht wird es für die neue CSU nach dem schwierigen Kapitel der Ablösung von Stoiber nicht werden, ihre politische Stärke in Bayern und das bisherige bundespolitische Gewicht zu erhalten. Zwar: Die CSU steht nach bisherigen Wahlergebnissen und demoskopischem Befunde glänzend da. Aber: Bei weitem ist ihre Lage nicht so gut, wie von Stoiber behauptet. Die neue Führung stellt noch keinen neuen Aufbruch dar. Verjüngung ist überfällig, doch viele Talente in der jüngeren Generation sind nicht zu sehen. Und analysierte die CSU ihr letztes Wahlergebnis in Bayern mit 60,7 Prozent ehrlich, so müsste sie erkennen, dass es nur zustande kam, weil die Wahlbeteiligung dramatisch zurückgegangen ist. Dass auch in Bayern nur noch 57 Prozent überhaupt wählen gehen, ist eine Warnung. Offen diskutiert wird darüber in der Partei bisher nicht. Die einzige, die dies jetzt endlich getan hat, war Gabriele Pauli. Wenigstens im Nachhinein müsste die CSU dieser Frau dankbar sein. Und neue Gedanken - etwa in der Familienpolitik - zulassen und nicht so aggressiv abbügeln, wie dies bei der Diskussion über das neue Grundsatzprogramm geschehen ist. Noch ist die Partei nicht bereit, eine Wahrheit an sich heran zu lassen: Die neue CSU braucht ganz dringend viele, viele Paulis.