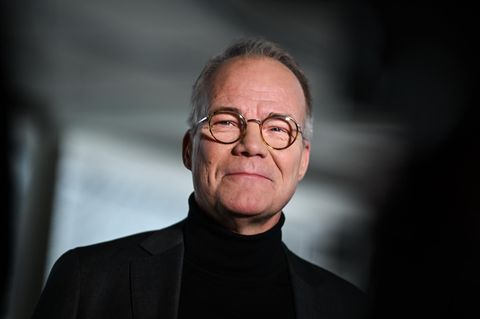

Hat die Debatte um ehemalige Stasi-Mitarbeiter im öffentlichen Dienst für Sie Neuigkeitswert?

Bisher gibt es kaum neue Nachrichten. Natürlich werden die Zahlen noch einmal benannt. Diese sind erschreckend hoch. Allerdings sind die Zahlen nur ein Aspekt des Themas, denn sie belegen nicht, welcher Art die Mitarbeit bei der Staatssicherheit der DDR war. Nur die Statistik zu bemühen, bedeutet, alle einzubeziehen, auch die Putzfrau, den Fahrer und die Schreibkraft bis hin zu den Entscheidungsträgern auf mittlerer und höherer Ebene. Auf diese Entscheidung aber kommt es an.

Führt die Debatte weiter, oder richtet sie eher Schaden an?

Ich halte es für richtig, dass wir danach fragen, wie die Kontinuität im öffentlichen Dienst aussah. Dabei kommt es nicht allein auf die Mitarbeiter der Staatssicherheit an, sondern auch auf die mittleren und höheren Funktionsträger der SED. Hier Klarheit zuschaffen, würde eine breite Akzeptanz der öffentlichen Verwaltung befördern. Leider wird die aktuelle Diskussion zu eng geführt. Sie beschränkt sich auf die Staatssicherheit und differenziert nicht, wer heute tatsächlich in entscheidenden Positionen tätig ist, nachdem er früher auch an bedeutender Stelle bei der Stasi tätig war. Diese Frage ist bislang nicht gestellt, beziehungsweise lässt sich allein anhand der bisher vorliegenden Zahlen nicht beantworten.

Plädieren Sie vor diesem Hintergrund für erneute Überprüfung bei herausgehobenen Positionen?

Ich halte es für sehr sinnvoll, bei relevanten Positionen im öffentlichen Dienst nochmals zu prüfen, welche Rolle der Amtsinhaber bei der Staatssicherheit gespielt hat. Leider steht das Stasi-Unterlagengesetz dagegen, das wir 2006 novelliert haben, wodurch eine solche Nachfrage nur noch bei einigen wenigen Spitzenpositionen möglich ist.

Sehen Sie hier Handlungsbedarf?

Ich plädiere durchaus für eine differenzierte Debatte darüber, ob wir das Stasi-Unterlagengesetz nochmals ändern. Ziel müsste sein, dass die Personalbehörden auch unterhalb von Spitzenpositionen überprüfen können, ob die Beschäftigten bei der Staatssicherheit tätig waren und welche Rolle sie damals spielten. Das geht heute leider nicht. Wir haben 2006 enge Grenzen gesetzt in dem Glauben, dass die bis dahin bekannten Fälle alle geklärt seien. Wenn sich bei genauer Analyse jetzt herausstellen sollte, dass ehemalige Entscheidungsträger der Stasi heute in verantwortlichen und höheren Positionen sind, halte ich es für richtig, Möglichkeiten der Überprüfung nochmals zu eröffnen.

Ist in der Rückschau im Einigungsprozess einiges schief gelaufen?

Es ist eine große Errungenschaft, dass die Öffnung der Akten durchgesetzt werden konnte. Man muss allerdings sehen, dass die Personalbehörden die Möglichkeiten, die diese Akten boten, sehr unterschiedlich nutzten. Da gab es auch schon große Unterschiede in der damaligen Bundesregierung und in den Bundesbehörden. Dort wurde sehr unterschiedlich darüber entschieden, wie intensiv man das Aktenmaterial nutzte, wie genau man einzelne Mitarbeiter überprüfte. Das gleiche gilt für die Länder. Wenn man sich des Themas heute nochmals annimmt, kann man natürlich nicht außer Acht lassen, dass das geltende Arbeitsrecht und der Kündigungsschutz rechtlichen Konsequenzen entgegenstehen. Es gibt vor diesem Hintergrund auch die Argumentation, das Thema besser ruhen zu lassen.

Bei jeder Entscheidung, die man heute trifft, darf nicht nur die Tätigkeit bis 1990 berücksichtigt werden, sondern man muss auch die Arbeit nach der Einheit im Blick behalten. Die betroffenen Menschen haben in den vergangenen 20 Jahren Leistungen geliefert, die in eine Beurteilung ihres Falles einbezogen werden müssen. Deshalb sind hier ein klarer Blick und Augenmaß erforderlich. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt: Es muss die Frage erlaubt sein, was vor 1990 war.

Also sehen Sie die Diskussion heute nicht als typische West-Debatte an, als die sie von einigen gern dargestellt wird?

Das ist keine typische West-Debatte. Ich kenne viele, die tief verletzt sind, weil sie im Osten gelitten haben und diejenigen, die für ihr Schicksal verantwortlich sind, sich heute in einem sicheren und komfortablen Anstellungsverhältnis finden.

Wie beurteilen Sie die Debatte mit Blick auf den Einheitsprozess? Schadet sie?

Wenn wir nur den Blick auf die Bürger im Osten richten, schadet sie natürlich. Deshalb plädiere ich auch dafür, die Akten genau anzusehen. Etwa ein Drittel der Unterlagen aus der Stasi-Behörde betreffen Menschen aus dem Westen. Da ist das aber so gut wie nie thematisiert worden. Wir dürfen das Thema nicht als reines Ost-Thema verstehen. Das hat doch der Fall Kurras sehr deutlich gemacht. Die DDR-Geschichte ist aber nicht nur eine Regionalgeschichte, sondern sehr wohl Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vieles der westdeutschen Geschichte ist ohne Bezug zur DDR gar nicht verständlich - und umgekehrt. Das ist bis heute nicht genügend berücksichtigt.

Also wollen Sie die Stasi-Unterlagen daraufhin abgeklopft sehen, wer im Westen mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hat?

Mit dieser Frage sind wir noch längst nicht am Ende. Ich empfehle dafür Sachlichkeit, Augenmaß, aber durchaus auch Engagement.

Korrektur: Liebe Leser, an dieser Stelle hatten wir zunächst irrtümlich behauptet, die Cicero-Korrespondentin Martina Fietz habe das Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt. Diesen Fehler haben wir nachträglich korrigiert. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ihre stern.de-Redaktion.