Tief im Westen wird am Samstag eine Torflut auftreten. Wer diese Vorhersage für die Postadresse 44791 Bochum, Castroper Straße tätigt, der kann eigentlich nicht falsch liegen. Die Samstag-Partie im Rewirpower-Stadion zwischen dem VfL Bochum und Werder Bremen dürfte ein torreiches Spektakel werden. Wie in den vergangenen Jahren. 1:4, 0:6, 2:2. Macht summa summarum 15 Volltreffer in den letzten drei Begegnungen. Und auch diesmal spricht nichts gegen den Trend. Denn wo und wann immer Werder irgendwo auftritt, fallen Tore. Und zwar reichlich. Fast fünf pro Spiel. Hüben wie drüben. Und das, obwohl die Bremer mit Per Mertesacker und Naldo zwei echte Abwehrgrößen aufbieten. Doch der deutsche Nationalverteidiger sieht sich längst überrollt von einer Entwicklung, die die Torverhinderung ein Stück weit unmöglich macht. "Wir haben einen unglaublichen Offensivgeist, aber wir fangen auch viele Tore, weil wir ein hohes Risiko gehen", erklärt Mertesacker, "Verteidiger geraten leider immer öfter in gefährliche Eins-gegen-Eins-Situationen. Die Bundesliga hat ihre Offensivspielweise verbessert, darauf müssen sich die Abwehrspieler noch besser einstellen."

Was - Fluch oder Segen - irgendwie noch nicht gelingt. Und ergo schießt die Bundesliga in dieser Saison in Sachen Tore den Vogel ab. 305 nach 99 Spielen. Macht satte 3,08 Treffer pro Spiel. Dagegen sind die Topligen in England (aktueller Toreschnitt in dieser Saison 2,75), allen voran aber Spanien (2,11) und Italien (2,09) beinahe Armenhäuser. Die Bundesliga ist seit ihrer Gründung 1963 eine stets torreiche Liga. Der Gesamtschnitt von durchschnittlich 3,1 Toren pro Spiel liegt deutlich über den zählbaren Erträgen aus den Historien in der spanischen Primera Division (2,51) oder gar der notorisch torarmen italienischen Serie A (2,28).

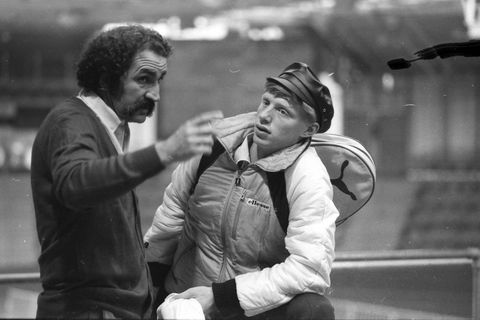

Offensive Vordenker übernehmen das Kommando

Dabei darf auch die Bundesliga für sich in Anspruch nehmen, seit 21 Jahren, seit der Saison 1987/88 (3,14), nicht mehr über der magischen Drei-Tore-Marke gelegen zu haben. 1994/95 fielen in den 306 Saisonspielen noch 918 Treffer - also exakt drei pro Spiel. Aber danach ging es wieder bergab. Woher rührt nun diese Umkehr? Von den für Torhüter unberechenbaren Flatterbällen, die immer schneller und unkalkulierbarer durch die Luft fliegen und selbst erfahrene Ballfänger wie jüngst den Hamburger Routinier Frank Rost ganz alt aussehen lassen? Dafür sprechen die fulminanten Freistoß- und Weitschusstore in dieser Saison. Doch dieser Umstand begünstigt allein noch keine Torflut - schließlich kicken die Stars in England, Spanien oder Italien auch mit einem modernen Flugobjekt - allerdings mit einem Einheitsball eines amerikanischen Produzenten.

In Deutschland sind es wohl in erster Linie die offensiven Vordenker auf der Trainerbank, die den aktuellen Trend prägen. Was Thomas Schaaf in Bremen zur Grundsatzphilosophie der Grün-Weißen erhoben hat, findet längst Nachahmer im ganzen Land. Da ist zuerst Ralf Rangnick, der mit den Blauen von Emporkömmling 1899 Hoffenheim die Liga gerade im Sturm erobern lässt. Immer vorwärts, immer weiter. Auf schnellsten und direktesten Wege. Eine einzigartig stürmische Besetzung lässt es im gegnerischen Kasten klingeln. 31-mal nach erst elf Spieltagen, 13-mal allein durch Vedad Ibisevic. Das ist einmalig. Sturm-und-Drang hat sich auch Bruno Labbadia mit Bayer Leverkusen auf die Fahnen geschrieben. Das Grundkonzept des derzeitigen Tabellenzweiten ist ebenfalls strikt offensiv angelegt - genau wie bei Jürgen Klinsmann, dem Reformer des FC Bayern. 4:1, 3:3, 2:2, 2:5, 3:1, 4:2 lauten die Resultate aus den sechs Heimspielen in der Münchner Arena - das Resultat aus einem gnadenlos-risikoreichen Vorwärtsstil. Tore sind das Salz in der Suppe. Und insofern tun die Zutaten dem Gesamtprodukt gut.

Die ewigen Rekorde sind kaum zu knacken

Doch einen Torrekord wird diese Saison nicht produzieren. Wohl für ewig unerreicht werden ohnehin die Bestmarken aus 46 Jahren Bundesliga-Geschichte bleiben. Die 101 geschossenen Tore des FC Bayern München in der Serie 1971/72. Oder die 108 Gegentore von Tasmania Berlin in der Spielzeit 1965/66. Oder dieser Rekord: In der Saison 1983/84 fielen insgesamt 1097 Treffer - das ergab einen kaum glaublichen Schnitt von 3,59 Toren pro Spiel. Doch wer daraus folgert, in den 80er-Jahren seien immer so viele Einschläge zu bestaunen gewesen, der irrt. Auch die Negativmarke stammt aus dieser Zeit: 790 Tore in der Spielzeit 1989/90 ergaben kümmerliche 2,58 Treffer pro Partie.

Dennoch lässt sich über die Jahrzehnte ein Trend ablesen. Aufgeschlüsselt in die Zehn-Jahres-Rhythmen waren die Anfangszeiten der Bundesliga von 1963 bis 1990 (3,2 Tore im Schnitt) deutlich torreicher als die 90er-Jahre (2,9) oder die 2000er-Zeiten (2,8). Der Grund liegt auf der Hand. In den seligen Zeiten des deutschen Fußballs, als es noch Stadien und keine Arenen gab, als die Kicker verschwitzte Baumwollhemdchen statt atmungsaktive Kunstfasern trugen, als die ARD-Sportschau maximal drei Spiele übertrug und kein Pay-TV-Sender überhaupt vorstellbar war, da war die Abwehrarbeit auch allein der Abwehr vorbehalten. Beim Betrachten der alten Schwarz-Weiß-Filmchen wundert man sich immer, warum ein Gerd Müller nur dann zu sehen war, wenn der Ball sich im gegnerischen Strafraum befand. Einfacher Grund: Den eigenen Strafraum kannte der Torjäger aller Torjäger nur aus sicherer Entfernung.

Auch früher hatten die Stürmer mehr Freiraum

Noch weit in den 70er-Jahren waren Rechts- und Linksaußen und natürlich der Mittelstürmer allein da, um vorne den Ball ins Tor zu befördern. Hinten Räume zustellen und zulaufen, zum Ball verschieben, Balleroberung - all das stand für die damaligen Angreifer niemals auf der Agenda. Auch die Aufgabenstellung für die Verteidigung war profaner: grätschen, zerstören, abwehren. Am Aufbauspiel schaltete sich vielleicht ein Freigeist wie Libero Franz Beckenbauer ein, doch schon die Vorstopper waren in ihren spielerischen Mitteln so beschränkt, dass sich der offensive Vorstoß eigentlich verbot. Nicht umsonst trug Bayerns Vorstopper Georg Schwarzenbeck den wenig schmeichelhaften Beinamen der "Putzer des Kaisers".

Folge dieser strikten Aufgabenteilung: Oft trafen fünf Offensive bei einem Angriff auf fünf Defensive, wo sich heute in der gleichen Zone zehn gegen zehn bekämpfen und bearbeiten. Logische Folge: Es ergab sich viel mehr (Frei-)Raum zum Toreschießen. Das Phänomen kennt jeder Hobbykicker: Je größer der Platz beim Spiel Fünf-gegen-Fünf, Sechs-gegen-Sechs oder Acht-gegen-Acht desto leichter lässt sich zum Ziel kombinieren. So verpuffte auch die Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995/96, von der sich die Regelhüter deutlich mehr Salz in der zunehmend faden Suppe versprachen. Doch der Trend war auch dadurch nicht mehr umzukehren.

Warum nicht die Tore vergrößern

Als Fifa-Boss Sepp Blatter einmal den Gedanken öffentlich machte, möglicherweise die Tore zu vergrößern, ging ein Aufschrei der Empörung durch die Fußball-Welt. Warum eigentlich? Die Regeln für das 7,32 Meter breite und 2,44 Meter hohe Fußballtor wurden in einem Jahrhundert gemacht, als Torhüter nicht das Regelmaß von 1,95 Meter besaßen; als nicht muskelbepackte Verteidiger in verschiebbaren Ketten und im Verbund mit Absicherungen und Abräumern vor der Abwehr das Objekt der Begierde absicherten; als kein Mittelfeldspieler elf und mehr Kilometer in 90 Minuten hin- und herrannte, bloß um die Kompaktheit des Kollektivs zu erhalten. So mündete die Modernisierung des Fußballs auf allerhöchstem Niveau in eine erschreckende Armut an Toren.

Zu besichtigen ist das besondern gut in der Champions League, aber auch bei Welt- und Europameisterschaften ab dem Viertelfinale. Viel zu viele Spiele enden nach einem einzigen Fehler, einem einzigen Standard 1:0; gehen 0:0 oder 1:1 aus, müssen verlängert und im Elfmeterschießen entschieden werden, weil von den Reißbrett-Cheftaktikern das Bemühen um das eigentliche Ziel des Spiels hinter die Kontrolle des Spiels gestellt wird. Dabei gefällt jedem Zuschauer ein Spiel mit offenem Visier viel besser. So eines wie vermutlich am Samstag tief im Westen.