Das Unternehmen Griechenland-Rettung stockt. Eine Frage spaltet die Eurozone: Beteiligung privater Gläubiger - ja oder nein? Die Bundesregierung will Banken auf jeden Fall mit ins Boot nehmen und sie dazu verpflichten, die EU-Komission, die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Staaten setzen auf Freiwilligkeit. Diese Kontroverse dürfte auch die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy am Freitag in Berlin bestimmen. Sarkozy rief die Partner in der EU zu einem Kompromiss auf - damit dürfte er die so genannte freiwillige Selbstverpflichtung der Banken meinen. Dem Franzosen gehen die Forderungen aus Berlin zu weit. Wie die EZB fürchtet er eine Kettenreaktion in der Finanzbranche, wenn sich private Gläubiger zu Zugeständnissen gezwungen sehen könnten.

EU und die Euro-Partner haben sich einen neuen Zeitplan zur Griechenland-Rettung ausgedacht. Zunächst soll die Auszahlung der im Juli fälligen nächsten Hilfszahlung von 12 Milliarden Euro an Athen gesichert werden. Diesen Beschluss erwartet EU-Währungskommissar Olli Rehn vom Krisentreffen der Euro-Finanzminister am Sonntag und Montag in Luxemburg.

Ein neues Rettungspaket mit der von Deutschland geforderten, aber bisher noch heftig umstrittenen Beteiligung privater Geldgeber könnte später folgen. Erst am 11. Juli solle von den Ressortchefs über zusätzliche Griechenland-Hilfen entschieden werden: "Damit vermeiden wir das Szenario eines Zahlungsausfalls", sagte der Finne in Brüssel. Ein endgültiger Beschluss ist nach Angaben aus Verhandlungskreisen auch erst im September möglich - vor der nächsten Kredittranche an Athen. Für die von Berlin erhofften Lösung zur Beteiligung von Banken bestünde dann mehr Zeit.

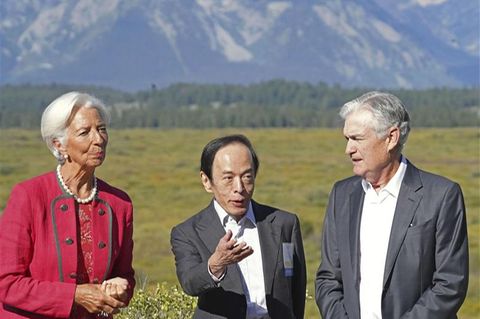

Besorgte Amerikaner

Mit Sorge beobachten die gleichfalls hochverschuldeten Amerikaner, was in Europa vor sich geht. Sie sei nicht nur über die Kreditwürdigkeit einiger Staaten besorgt und über das Engagement der Banken in diesem System, sagte die Chefin der staatlichen US-Einlagensicherung FDIC, Sheila Bair, laut Redetext für eine Kongressanhörung in Washington. Europas Kreditinstitute entschieden überdies nach eigenem Gutdünken, wie viel Kapital sie für den Krisenfall vorhalten müssten, und die Vertreter wichtiger europäischer Regierungen ließen sie letztlich gewähren.

Auf Basis von Eckpunkten für ein zweites Hilfspaket könnte die Anfang Juli fällige Hilfszahlung aus dem aktuellen Hilfsprogramm des Internationalem Währungsfonds (IWF) und der Euro-Partner an Athen ausgezahlt werden. Denn dann wäre hinreichend gesichert, dass das griechische Programm - wie vom IWF gefordert - für ein Jahr durchfinanziert sei.

Ein endgültiger Beschluss über das zweite Hilfspaket für Athen könnte dann später fallen, hieß es in Berlin. Dies könnte bis zur Auszahlung der nächsten, im September anstehenden Hilfstranche aus dem laufenden 110-Milliarden-Euro-Rettungspaket der Fall sein.

Nach Angaben von Rehn wird am Sonntag und Montag auch über das neue Programm debattiert, das einen Umfang von bis zu 120 Milliarden Euro haben könnte. In einem Überprüfungsbericht hatten EU-Kommission, EZB und IWF ein neues Hilfsprogramm gefordert, bevor die Kredittranche im Juli ausgezahlt wird. Darauf hatte vor allem der IWF gedrungen. Von einer allzu harten Linie rückte der Fonds offenbar ab. Der Sprecher Rehns sagte, es gebe in dieser Frage eine enge Abstimmung mit dem IWF. Mit der Auszahlung der Juli-Tranche wäre Griechenland zunächst bis September abgesichert. Rehn sagte: "Ich rufe alle Entscheidungsträger in der EU, und insbesondere die Euro-Finanzminister am nächsten Sonntag auf, die verbleibenden Meinungsunterschiede zu überwinden und zu einer verantwortungsvollen Entscheidung an diesem kritischen Punkt zu kommen."