An einem Tag im Juli 2013 legen Ärzte einer Frau ein Baby in den Arm und überreichen einem Mann einen Befund mit zwei Namen darauf. Es wird der Tag sein, an dem ein Leben beginnt und zwei andere anfangen, langsam aufzuhören.

Die drei Menschen, die diese Leben leben, sind eng miteinander verknüpft. Sie teilen sich vieles: den Nachnamen, das Erbgut, die blauen Augen ihrer Eltern. Pawel, Daria und Oliwia. Heute elf, zehn und sechs Jahre alt. Großer Bruder, große Schwester, kleine Schwester. Oliwia, die Kleinste, kam an diesem 23. Juli 2013 in einem Krankenhaus in Südpolen zur Welt. Die beiden Älteren, Pawel und Daria, saßen zur selben Zeit mit ihrem Vater in einer Praxis in Warschau.

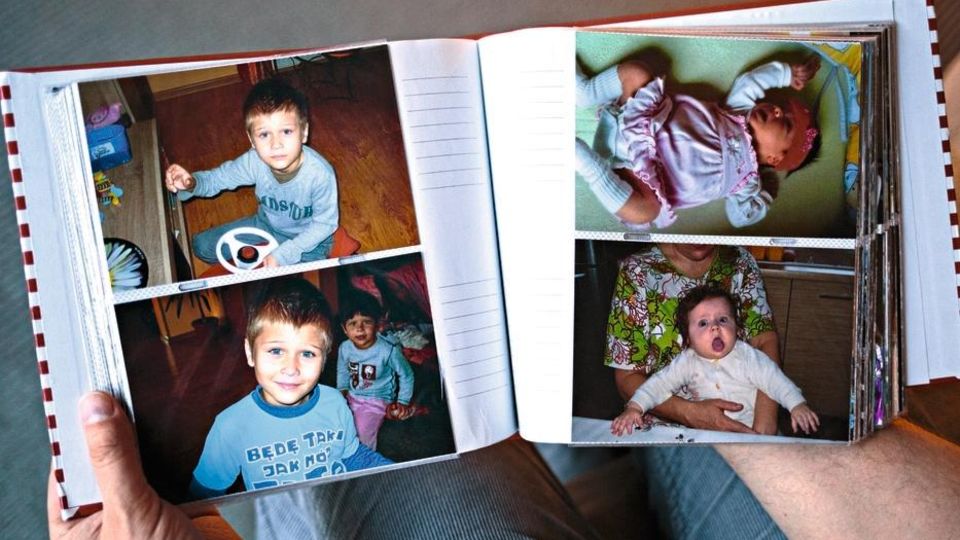

Drei Kinder, die ihre ersten Jahre lebten und leben würden, wie es fast alle Kinder tun: erste Blicke, erste Schritte, erste Worte.

Lebensfroh, wissbegierig, unbeschwert.

Bis die epileptischen Anfälle kamen. Bis ihre Augen sich verdrehten und sie minutenlang kaum noch ansprechbar waren. Und bis diese vier Worte auf dem Befund standen: spätinfantile Neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Typ CLN2. So nennen es die Ärzte. Die Umgangssprache sagt dazu: Kinderdemenz.

Dahinter verbirgt sich eine seltene Stoffwechselerkrankung. Innerhalb weniger Jahre können die betroffenen Kinder nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen, nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, nicht mehr sehen. Sie werden bettlägerig und schwach. Kaum eines wird älter als 15 Jahre. Zumindest war das bislang so. In den vergangenen Jahren hat ein Team von Ärzten und Wissenschaftlern am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eine neue Therapie entwickelt. Besiegen können auch sie die Krankheit noch nicht. Vielleicht aber können sie sie bremsen.

„Scheiße im Kopf“

An einem Dienstag im April dieses Jahres packt eine Frau, die genau darauf hofft, einen kleinen blauen Koffer. Sie füllt ihn mit Dingen, die Kinder selten kriegen und Eltern oft verbieten. So macht Katarzyna Aleksander das immer bei diesen Ausflügen. Zwei Tablets, allerlei Süßkram, Kekse, Schokoriegel, Schokobons, Chips, eine Flasche Cola. Vor der Abfahrt wird der Inhalt kontrolliert. Die Kontrolleure: Daria und Oliwia, Katarzynas Töchter. Alles da? Nicken. Nach der Kontrolle setzen sich die beiden wieder vor den großen Fernseher, Oliwia auf die Couch, Daria auf den Boden einen halben Meter vor den Bildschirm. Sonst sieht sie nichts mehr.

Katarzyna macht das nicht gern mit den Naschereien, den Bildschirmen, der ganzen Unvernunft. Aber ist das nicht alles völlig egal, die löchrigen Zähne, die Kalorientabellen und das Märchen von den eckigen Augen? Sind diese Ausflüge nicht schon schlimm genug für ihre Töchter? Quälend sind sie oft. Anstrengend sind sie immer. Die Fahrten zum Krankenhaus, die Infusionen, bei denen Daria und Oliwia dieses synthetisch hergestellte Enzym durch ein Loch in ihren Kopf gepumpt bekommen. Dieses Enzym, das ihr eigener Körper nicht produziert und das verhindern soll, dass sich das noch weiter in ihrem Kopf ausbreitet, was Katarzyna nur nennt: „Scheiße im Kopf.“ Das verhindern soll, dass es ihnen so geht wie ihrem älteren Bruder Pawel. Und wenn doch, dann wenigstens nicht so bald. Deswegen sind sie ja überhaupt erst nach Hamburg gekommen.

Wie all die andere Familien aus der ganzen Welt – aus Japan kamen die, aus der Türkei oder aus Polen wie die Familie Aleksander. Sie alle einte die Hoffnung, dass ihnen endlich jemand hilft, dass ihnen diese Infusionen helfen.

Dass die vor der Studie nur an Hunden getestet wurden; dass keiner sagen konnte, ob die Therapie irgendetwas besser machen und nicht vielleicht sogar alles verschlimmern würde: egal. Die Alternative ist der sichere Tod.

Reines Glücksspiel

Eines von etwa 40.000 Kindern trägt die Krankheit in sich. Welches Kind es trifft, hat mit den Genen seiner Eltern zu tun. Und mit dem Zufall. Wenn schon ein Kind in der Familie erkrankt ist, weiß man, dass die Genkombination der Eltern die Krankheit auslösen kann. Man weiß dann, dass die Wahrscheinlichkeit für jedes weitere Kind bei 25 Prozent liegt. Bei Pawel, Daria und Oliwia hat drei Mal der Zufall entschieden. Bei ihnen hat das Leben drei Mal gewürfelt. Das Ergebnis war immer das gleiche. Und es war immer das falsche. 40.000 x 4 x 4 = 6.400.000. Eins zu 640.000. Dass alle drei Kinder erkranken.

Eine Wahrscheinlichkeit, eine Zahl, die dazu verführt zu hadern. Mit dem Leben, dem Schicksal, Gott, wem auch immer. Die Frau, die mit dieser Zahl leben muss, sagt dazu nur: „Dazu habe ich gar keine Zeit.“ Und ihr Mann: „Was würde das schon bringen?“

Katarzyna und Sebastian haben aufgehört, sich diese Fragen zu stellen, die ganzen „Was wäre, wenn?“. Wenn ihre Kinder gesund wären? Wenn Pawel, Daria und Oliwia ein normales Leben führen könnten? Wenn ihre eigenen Träume in Erfüllung gegangen wären?

Der Traum vom Häuschen mit Garten und ihren lachenden Kindern auf Schaukeln davor. Der Traum von einer Familie, einer gesunden, einer glücklichen Familie. Die Ausflüge unternimmt, durch Wälder und über Wiesen spaziert. Und wenn sie nach Hause kommen, so der Traum, erklärt Sebastian, der Hobbyimker, wie das so läuft mit den Bienen und dem Honig und der Königin und den Arbeiterinnen.

Die Erinnerung an unbeschwerte Zeiten

Eigentlich hatten sich Katarzyna und Sebastian diesen Traum schon erfüllt. Davon erzählen die Fotoalben im Schrank, die Kinderzeichnungen an den Wänden, die Erinnerungen in ihren Köpfen.

2008 kam Pawel. Er war der, der sich alles merken konnte. Der ein Märchen zweimal hörte und es beim dritten Mal selbst miterzählte. Einer, der mit dem Opa Schach spielte, da war er noch keine vier. Dem man Puzzleteile hinstellte und 15 Minuten später lag auf dem Tisch ein Bauernhof aus Pappe.

2009 kam Daria. Die, die immer ein bisschen sein wollte wie die Jungs. Oder auch: wie ihr großer Bruder. Die mit dem Dreirad durch den Garten heizte und mit ihrem Opa auf dem Traktor über die Felder. Die verrückt war nach allen Tieren, den Katzen aus der Nachbarschaft, den Kühen auf den Feldern, ihrem Hund Cookie.

2013 kam Oliwia. Die, die Musik liebte und schon als Baby zu zappeln begann, wenn es um sie herum trötete und summte. Die dieses Rhythmusgefühl hatte und am besten singen konnte von allen dreien, am liebsten polnische Schlager und die Melodien der Zeichentrickserien, die sie so liebte.

Heute bekommt Oliwia alle zwei Wochen diese cremige Flüssigkeit durch ein Loch in ihren Kopf gepumpt. Heute kann Daria kaum noch sprechen, kaum noch sehen, kaum noch gehen. Heute kann Pawel nichts mehr von alledem. Er liegt den ganzen Tag. Wenn er sich bewegt, ist das wegen der Krämpfe, die ihn jeden Tag quälen. Rasche, impulsive Stöße, Myoklonien, als würden Stromstöße durch seinen Körper jagen. Wenn es gut läuft, einige wenige in der Minute, wenn nicht: mehrere in der Sekunde. Es läuft selten gut.

Die Studie läuft ohne Pawel

Dass es Pawel so geht, wie es ihm geht, hat auch viel damit zu tun, was vor sechs Jahren passiert ist. Bei diesem Aufnahmetest. Pawel war mit seinen Eltern und seinen Geschwistern gerade nach Hamburg gekommen. Die Ärzte untersuchten ihn. Er sollte verschiedene Aufgaben erfüllen, die darüber entscheiden würden, ob er in die Studie aufgenommen würde. Eine der Aufgaben: einige Meter gehen. Ohne fremde Hilfe. Katarzyna und Sebastian wussten, dass er damit große Probleme hatte. Aber vielleicht hat er ja einen guten Tag, dachten sie sich. Bitte lass ihn einen guten Tag haben!

Als Pawel aufstand und die ersten Schritte versuchte, sahen sie schnell, dass Pawel keinen guten Tag hatte. Das sahen auch die Ärzte. An diesem Tag löste sich Pawels Leben vom Leben seiner Schwestern. Die beiden in der Studie. Also: die beiden, bei denen es zumindest etwas Hoffnung gibt. Und Pawel.

Für Katarzyna und Sebastian ist es manchmal so, als würde der Pawel von früher nach und nach verschwinden. Seine Stimme, sein Lachen haben sie so lange nicht gehört, sein Grinsen, seine Tränen so lange nicht gesehen. Zurück blieb ein Körper, zart, als könnte er jeden Moment zerbrechen. Mit Armen und Beinen dünn wie Zweige, ohne Muskeln, ohne Körperspannung, ohne Ausdruck. Ein Körper, in dem ihr Sohn steckt, der ihr Sohn ist, den sie über alles lieben. Dem sie gut zureden und Geschichten vorlesen, wenn die Krämpfe ihm keine Ruhe lassen. Aber er ist auch der, den sie mit fein püriertem Brei künstlich über eine Sonde ernähren. Dem sie jede Nacht mehrmals den Schleim aus dem Rachen pumpen, weil er nicht mehr schlucken kann. Den sie täglich mehrmals wenden, damit er sich nicht wund liegt. Dem sie Windeln wechseln und Medikamente spritzen. Dessen Pflege sie seit Langem nicht mehr allein bewältigt bekommen. An guten Tagen fährt ein Transporter vor, der Pawel tagsüber ins Hospiz bringt, an schlechten Tagen kommen die Leute vom Hospiz zu Pawel nach Hause. Der Transporter kommt immer seltener.

Ohne diese Unterstützung würde das alles nicht mehr klappen. Auch nicht mit den Ausflügen, die seine Schwestern alle zwei Wochen machen.

Ein Martyrium für Kinder und Eltern

Wie an diesem Dienstag im April. Sebastian saugt bei Pawel noch schnell den Schleim ab, küsst seine Stirn. „Jeden Tag das Gleiche“, sagt er und schaut auf Pawels zuckenden Körper. „War die ganze Nacht so.“ Schulterzucken, schwerer Atem. „Tja.“ Katarzyna sagt nichts. Sie muss los. Unten wartet schon das Taxi, das sie und ihre Töchter ins Krankenhaus bringen soll.

Wenn Sie helfen wollen: Mit Ihrer Spende unterstützt der stern das Kinder-Tageshospiz Theodorus, das Familien wie den Aleksanders in ihrem Alltag hilft: Stiftung stern, Stichwort Kinderdemenz, IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01, BIC DEUTDEHH; www.stiftungstern.de

An diesen Tagen ist Katarzyna immer nervös. Sie weiß, dass Daria und Oliwia das nicht mögen. Welches Kind mag es schon, wenn Krankenpfleger und Ärzte den ganzen Tag an ihm herumwerken und Kabel und Schläuche es ans Bett fesseln? Oft würden sie sich am liebsten alles aus dem Kopf und vom Körper reißen. Dann brüllen sie los und lassen sich nicht mehr beruhigen, wenn nicht sofort die Lieblingssendung läuft oder die Schokolade gereicht wird. Im Taxi sagt Katarzyna irgendwann: „Hoffentlich läuft es heute besser als das letzte Mal.“

Im dritten Stock der Kinderklinik angekommen, werden Daria und Oliwia verdrahtet, verkabelt und begrüßt wie Stammgäste. Hier kennt sie jeder, die Krankenschwestern, die Pfleger, die Ärzte. In den nächsten 20 Minuten: Daria brüllt nach Cola und Essen und dem richtigen Video auf dem Tablet. Oliwia stöhnt und versucht die Krankenschwester mit dem Fieberthermometer abzuwehren. Daria schlägt nach Katarzyna, kratzt sie, schlägt nach dem Pfleger, der einen Verband anlegen will. Oliwia brüllt. Daria kreischt. Oliwia weint. Daria brüllt. Oliwia kreischt, Daria weint. Ihre Mutter sagt: „Läuft viel besser als das letzte Mal!“

Keine Zeit für Trauer

Katarzynas Maßstäbe haben sich in all den Jahren verschoben. Und sie denkt sich vor allem: Soll ich meinen Kindern böse sein? Sie verstehen ja nicht, wie wichtig das alles für sie ist.

Daria sowieso nicht. Dafür ist die Krankheit bei ihr zu weit fortgeschritten. Bei Oliwia kann man nicht sagen, woran es genau liegt. Ob an der Krankheit oder weil sie noch so jung ist. Letztens lief sie lachend auf ihre Mutter zu, schwankend und gebückt wie Quasimodo, und schrie: „Schau mal, Mama, ich gehe wie Daria!“ Katarzyna wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte.

Oft ist Katarzyna und Sebastian zum Weinen zumute. Aber auch dafür ist meistens: „keine Zeit“. Auch nicht zum Kranksein. Auch nicht für ihre Beziehung. Zweisamkeit, Privatsphäre, mal ins Kino, ein romantisches Essen, überhaupt mal essen zu zweit, das kennen sie eigentlich nicht mehr. Irgendjemand braucht immer Hilfe. Dabei brauchten sie die häufig selbst.

Es gab eine Phase, in der Sebastian sich zurückgezogen hatte, in der er nicht mehr konnte. In der Katarzyna verzweifelte und ihren Mann an Weihnachten vor seiner versammelten Familie zusammenschrie, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste. In der sie Daria und Oliwia einpackte und von zu Hause verschwand für ein paar Tage. In der nicht klar war, ob Katarzyna und Sebastian ein Paar bleiben. Das kann schnell gehen. Das haben die beiden gesehen. Andere Paare, die sie aus der Studie kannten, zerbrachen an dem ganzen Kummer.

„Sie ist der Kopf. Und er ist die Hand“

Bei Katarzyna und Sebastian darf es nicht so weit kommen. Das sagen sie. Das wissen sie. Schon ihren Kindern zuliebe. Sie haben sich arrangiert in diesem Provisorium, von dem niemand weiß, wie lange es dauert. Das sie so quält, das ihnen alle Kraft raubt, und von dem sie trotzdem wünschen, dass es nie zu Ende geht. Weil das Ende für den Tod steht.

Also halten sie durch. Jeder macht das, was er kann. Katarzyna geht zu Ämtern, schreibt Briefe, Mails, arbeitet als Krankenpflegerin, „nebenbei“, 120 Stunden im Monat, damit sie etwas Geld haben und die Familie krankenversichert ist. Sie durchforstet Prospekte und Ebay-Kleinanzeigen nach Dingen, die sie sich leisten können. Sebastian fährt dann los und schleppt Kisten oder Schränke oder Hunderte Windeln, wenn die im Prospekt bei den Sonderangeboten stehen.

Sebastian sagt: „Sie ist der Kopf.“ Katarzyna sagt: „Und er ist die Hand.“

Wieso sie sich ineinander verliebt haben und ein Paar wurden, damals vor 17 Jahren, haben die beiden fast schon vergessen. Wenn sie von dieser Zeit sprechen, reißt für einen Moment der Nebel auf und die beiden schauen sich an wie verschämte Teenager. Dann denken sie an die Samstage im Jugendzentrum und die Sorglosigkeit der Pubertät.

Sebastian legte im Jugendzentrum auf, DJ Bobo und Dr. Alban und Hip-Hop und Rock und was er sonst noch auf Kassette bekam. Er war einer der wenigen Jungs, die sich nicht jedes Wochenende volllaufen ließen und sich zum Spaß die Köpfe einschlugen. Katarzyna mochte das. Einer, der nicht nur an sich dachte, der zuverlässig war und gelassen und ruhig. Sebastian dachte sich nur: Die gefällt mir. Er bekam Katarzyna nicht mehr aus dem Kopf, sie ihn auch nicht, es folgte der erste Tanz, der erste Kuss, der erste Besuch bei seinen Eltern zu Hause, dann bei ihren. Sie wurden ein Paar, schmiedeten Pläne, wurden ein Ehepaar. Träume entstanden, Pawel kam zur Welt, Träume wurden wahr. Die beiden sprachen mit Ärzten, Träume zerplatzten.

2014 zogen sie schließlich weg aus Polen in ein Apartmenthotel in der Hamburger Innenstadt. Fünf Jahre lang haben sie hier gewohnt. Das Pharmaunternehmen, das die Studie finanzierte, bezahlte ihnen das Hotel. Klingt aufregend, sagten ihnen viele. Ist es nicht, sagten Katarzyna und Sebastian. Auf den Gängen begegneten sie vor allem denen, die ihr Schicksal teilen. Den anderen aus der Studie. Am Anfang trafen sie sich manchmal noch privat mit den anderen Familien. Um Anschluss zu finden. Um sich auszutauschen. Irgendwann wurde ihnen das zu viel. Die Themen waren immer die gleichen. CLN2. Bei einem Kind, bei zwei Kindern, bei dreien. Eins zu 40.000. Eins zu 160.000. Eins zu 640.000. Sie kennen die Wahrscheinlichkeiten.

Seit August leben sie jetzt in einer eigenen Wohnung. Grauer PVC-Boden, flache Räume, 1970er-Jahre-Zweckmäßigkeit. Ist ihnen alles egal. Was zählt: vier Zimmer, 88 Quadratmeter, Erdgeschoss, barrierefrei, ein eigenes Zimmer für Pawel, eins für Daria und Oliwia. Mit Katarzynas Gehalt, dem Pflege- und Kindergeld kommen sie gerade so hin. Sie sind glücklich, dass das alles geklappt hat. Auch wenn in ihrem Heimatort seit fast sechs Jahren dieses Haus leer steht. Ihr Haus. Sebastian hat es größtenteils selbst entworfen und gebaut. Am Anfang sind sie noch oft hin- und hergefahren, zehn Stunden für eine Strecke, mit drei kranken Kindern ist es eher das Doppelte. In der letzten Zeit kümmern sich vor allem Katarzynas Eltern um die Rosen im Garten.

Dieses Jahr fahren sie nicht einmal an Weihnachten. Oliwia und Daria müssen am 23. und 24. Dezember ins Krankenhaus wegen ihrer Infusionen. Und die letzte Fahrt war sowieso so anstrengend, vor allem für Pawel. Der hat gerade schon genug zu kämpfen. Mehrere Wochen musste er künstlich mit Sauerstoff versorgt werden, weil er kaum noch Luft bekam. Erst mit einer Maske, dann mit einem Schlauch durch die Nase. Die Maske hatte seine seidene Haut aufgescheuert. Seit Kurzem rutscht ihm seine Zunge ständig in den Hals. Auch dort bilden sich seine Muskeln immer weiter zurück.

Deswegen steht jetzt dieses kleine Kästchen auf der Kommode im Elternschlafzimmer, eine Art Babyphone mit Bildschirm. Wenn Pawel nachts ächzt, und das tut er eigentlich jede Nacht, leuchtet es auf. Dann rennen Katarzyna und Sebastian zu Pawel und legen seinen Kopf in den Nacken, in der Hoffnung, dass sich die Zunge löst. Bislang hat das immer geklappt. Aber wie es weitergeht mit Pawel, das weiß keiner.

Der Wunsch nach einem gesunden Kind

Letztens hat sich Katarzyna beim Gedanken daran erwischt, ob es Pawel noch bis Weihnachten schafft. Und ob es für ihn nicht vielleicht besser wäre, wenn er es bald hinter sich hätte. Aber auch Pawels Leben ist ein Leben. Und Pawel nun mal ihr Sohn.

Es gibt noch diesen anderen Gedanken, den Katarzyna und Sebastian haben. Der Gedanke an ein gesundes Kind. Sie haben diesen Traum noch nicht aufgegeben. Katarzyna ist 34, Sebastian 39. Es ist noch nicht zu spät. Aber sie wissen, was das bedeuten könnte. Auch das nächste Kind könnte die Krankheit in sich tragen. Sie kennen das Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Auch beim nächsten Kind wäre sie wieder: 25 Prozent.

Katarzyna fürchtet sich davor. Sie fürchtet sich aber auch vor der Alternative. Davor, mit Sebastian drei Kinder zu begraben und dann allein dazustehen mit all den Erinnerungen, den schönen und den schlimmen, aber ohne Familie. Ohne jemanden, der sie besucht. Der sich um sie kümmert, wenn sie selbst mal krank werden oder gebrechlich oder beides.

Also halten die beiden an diesem Gedanken fest. An ihrem Traum. An der Hoffnung. Denn die Hoffnung schert sich nicht um Wahrscheinlichkeiten.