Hinweis: Diese Fotoreportage erschien erstmals am 8. November 2018 im stern und wurde mit dem Nannen Preis 2019 in der Kategorie "Reportage-Fotografie" ausgezeichnet.

Die Schuldigen, sagt Donald Trump über die Opioidkrise, seien die Süchtigen selbst. Den jungen Leuten müsse man einfach beibringen, dass Drogen nicht gut seien. Er fordert außerdem die Exekution von Drogendealern. Angestachelt von diesem Bestrafungseifer verfolgen bereits einige Sheriffs in den USA Menschen, deren Vergehen darin besteht, dass sie im Raum waren, als sich jemand eine Überdosis gab.

Die Schuldigeren jedoch, so haben es viele im Lande ausgemacht, und so berichten Magazine und Zeitungen, sind keine Drogendealer, und sie werden wohl auch nie bestraft. Nach Familie Sackler ist ein ganzer Flügel im New Yorker Metropolitan Museum of Art und im Pariser Louvre benannt. Sie gelten als großzügige Mäzene und gehören mit einem Vermögen von 13 Milliarden Dollar zu den reichsten Familien Amerikas.

Ein Reichtum, zum großen Teil auf Kosten von Millionen Menschen angehäuft, die Familie Sackler mit ihrem Pharmakonzern Purdue in die Sucht trieb.

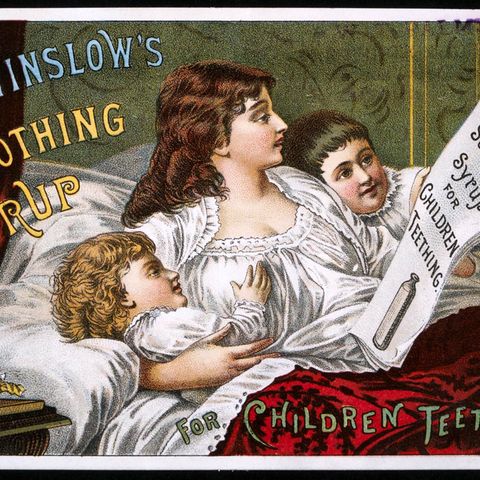

Die Sacklers lösten diese Krise aus, in der seit 1999 mehr als 200 000 Amerikaner starben. Es ist eine typisch amerikanische Krise, befeuert von der Gier der Pharmaindustrie, politischer Regulierungsscheu und der Kultur des „a pill for every ill“ , dieses Urvertrauens vieler Amerikaner in Medikamente, die ihnen ein besseres und schmerzfreies Leben versprechen.

Die Krise begann mit einem Medikament, das den Menschen Linderung und den Sacklers Reichtum versprach. Oxycontin. Ein Schmerzmittel wie eine Wunderwaffe, das Patienten mit mittleren und schweren Schmerzen anhaltende Linderung verheißt. Ein Medikament, kraftvoll wie kaum anderes auf dem Markt. Inhaltsstoff ist pures Oxycodon, die Chemikalie ist verwandt mit Heroin und fast doppelt so stark wie Morphin.

Opioide sind gefährlich

Schon lange ist bekannt, dass es kaum gefährlichere Medikamente gibt als Opioide, weil sie süchtig machen. Deshalb sind Ärzte auch sehr zurückhaltend und verschreiben sie vornehmlich Krebskranken und Palliativpatienten. Doch 1995 ändert sich das. Da startet Purdue, die Pharmafirma der Sacklers, eine der größten Marketingkampagnen der US-Geschichte. Das Versprechen: Zwölf Stunden wirke Oxycontin, und weil die Wirkung so lange anhalte, würden die Menschen es nicht missbrauchen, denn es gäbe ihnen keinen Kick. Oxycontin, bestätigt damals sogar die amerikanische Medikamenten-Zulassungsbehörde, sei weniger suchtgefährdend als andere Schmerzmittel.

Purdue trainiert Vertreter, produziert Videos und bezahlt Ärzte, die in Broschüren verkünden, dass die Suchtgefahr sehr gering sei. Fliegt Ärzte zu Konferenzen in teuren Hotels, wo ihnen dieses Versprechen zusammen mit guten Verdienstprognosen verkündet wird. Die Ärzte, die an diesen Konferenzen teilnehmen, verschreiben Oxycontin doppelt so häufig wie andere, ermittelt das Unternehmen.

Die gefährlichste Drogenepidemie der USA hat ihren Ursprung nicht in südamerikanischen Drogenlabors. Das Leid fängt oft mit dem Rat eines Arztes an, der einer Werbebotschaft eines anderen, von einem Pharmakonzern bezahlten Doktors folgt.

Und Purdue behauptet mit immer neuen, bezahlten Studien, Oxycontin sei so ungefährlich, dass man es auch für immer größere Patientenkreise anwenden könne. Weil das amerikanische Gesundheitswesen vor allem ein brutales Geschäftsmodell ist, zerrt die Pharmaindustrie Ärzte, die angeblich nicht genug verschreiben, vor Ethik-Kommissionen.

Während Purdue seine Vertreter zu den Ärzten schickt und behaupten lässt, die Suchtgefahr liege bei unter einem Prozent, kommt eine interne Studie längst zu dem beunruhigenden Ergebnis, dass 13 Prozent der Patienten, die das Medikament gegen Kopfschmerzen einnahmen, süchtig wurden.

Im Jahr 2000 verdient Purdue an Oxycontin eine Milliarde Dollar. Firmenboss Richard Sackler verkündet: „Es gibt kein Zeichen dafür, dass es sich verlangsamt.“

Amerikas große Suchtepidemie

Das gilt auch für die Suchtepidemie, die es auslöst. Die Berichte über Medikamentenmissbrauch mehren sich zunächst in ländlichen Regionen. Hillbilly-Heroin. Alles, was man tun muss: die Pillen zermahlen und schniefen. Oder sie in Flüssigkeit auflösen und spritzen. Damit setzt man die zeitverzögernde Wirkung außer Kraft, und Oxycontin macht high wie Heroin. In einigen Gegenden werden Apotheken überfallen, Patienten verkaufen ihre Pillen für einen Dollar pro Milligramm auf dem Schwarzmarkt.

Doch die Sacklers nehmen die Pillen nicht vom Markt, warnen nicht vor der Suchtgefahr. Stattdessen erklärt ihr Unternehmen, das einzige Problem sei, dass einige Leute ihr Medikament nicht so einnehmen würden, wie es vorgeschrieben sei. Dabei weiß man schon von Anfang an bei Purdue, dass Oxycontin selbst das Problem ist. Schon die erste Studie mit 90 Frauen in Puerto Rico, die es nach einer Operation bekommen hatten, belegt, dass die Pille für viele Patienten gerade mal acht Stunden wirkte und nicht die angegebenen zwölf. Ärzte berichten zudem, dass ihre Patienten mit Entzugserscheinungen in die Praxen kämen und mehr Oxycontin verlangten. Einige Patienten sterben, nachdem sie es mehrere Monate genommen haben.

Doch auch als klar wird, dass Oxycontin Patienten in die Sucht treibt, weigert sich Purdue einzugestehen, dass das Medikament große Risiken birgt. In einer der Hochburgen der Epidemie, in Abingdon in Virginia, werden bald Staatsanwälte mit Drogendelikten überschwemmt. Sie verfolgen die User, Ärzte, die einen Handel mit den Pillen betreiben. Bis ihnen klar wird, dass sie die Schwemme nur eindämmen können, wenn sie die Produzenten angehen. Sie sammeln Beweise, dass Purdue systematisch Ärzte getäuscht hat, dass die Firma Behörden belogen und Studien gefälscht hat. Sie arbeiten Anklagepunkte heraus, die sie in einem Report an das Justizministerium schicken. Doch statt die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, einigt man sich hinter verschlossenen Türen auf die Zahlung von 634 Millionen Dollar, weil Purdue die Suchtgefahr nicht ausreichend angegeben hat.

Drogen auf dem Schwarzmarkt

Ein Prozess gegen Purdue hätte ein Wendepunkt sein können und eine wirkungsvolle Warnung an die Pharmaindustrie. Stattdessen können die Sacklers weiterhin Geschäfte machen.

Erst 2013 bringt Purdue eine leicht veränderte Version von Oxycontin auf den Markt. Die Pillen lassen sich nun nicht mehr zu Pulver zerstoßen, sondern werden zu einer gummiartigen Substanz. Den Jüngeren unter den Süchtigen, die sich weniger leicht Oxycontin verschreiben lassen können und denen es zu teuer ist, bleibt nun nichts anderes übrig, als sich den Kick bei Schwarzmarktdrogen wie Heroin zu suchen.

Das ist das grausame Paradox von Oxycontin: Es erschuf eine Generation von Schmerztablettensüchtigen. Und die neue Rezeptur zwang jüngere User weg von dem Medikament und brachte eine Generation von Heroinsüchtigen hervor.

Anmerkung der Redaktion: Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat Ende 2018 Daten veröffentlicht, wonach die durchschnittliche Lebenserwartung der US-Bürger sinkt - wegen der um sich greifenden Drogenepidemie und einer zunehmenden Zahl von Suiziden. Die Lebenserwartung habe im Jahr 2017 bei 78,6 Jahren gelegen und damit 0,1 Jahre unter dem Wert des Vorjahres, so die CDC. Ein solches Absinken ist für ein hoch entwickeltes Industrieland äußerst ungewöhnlich.

Mitarbeit: Anuschka Tomat