Es gibt Momente, da hält man kurz inne und fragt sich, wie die Situation so schnell eskalieren konnte. Am Donnerstagabend hatte ich so einen Moment. Die Kollegin Mariam Lau hat in der "Zeit" einen Artikel darüber veröffentlicht, warum es falsch ist, dass private Organisationen Flüchtlingen in Seenot helfen. Daraufhin entlud sich eine Welle des Hasses, der schnellen Gegenmeinungen und von Tiraden nach dem Motto "Wie kann sie nur?". Ganz unabhängig von Laus Meinung - ich teile ihre Einschätzung nicht, weiter unten mehr dazu - fällt beim kurzen Innehalten aber doch auf, wie merkwürdig das Meinungsverhalten einiger Menschen geworden zu sein scheint.

Die Absurdität zeigt ein simples Beispiel aus dem Alltag. Ich kenne viele Menschen, die sich wochenlang Zeit nehmen für Meinungsbildung. Allerdings meist dann, wenn sie Amazon, Saturn oder Ebay-Kleinanzeigen nach neuen Produkten durchstöbern. Auf der Suche nach dem neuesten Fernseher, oder dem alternativen Smartphone bilden sie sich wochenlang Meinungen zum besten Modell und am Ende eines wahnsinnigen Reflektionsprozesses steht der für sie bestmögliche Kauf. Das ist vollkommen legitim und ich mache das genauso.

Warum wird der Diskurs nicht zugelassen?

Was mich nur kolossal stört: Viele genau dieser Menschen, zumindest in meinem (Twitter-)Umfeld, gehen bei politischer Meinung vollkommen anders vor. Da regiert die Emotion, die Meinungsbildung ist schon nach einer Sekunde abgeschlossen und diese Meinung wird mit Pöbelei und einer möglichst eskalierenden These auf Leib und Leben vertreten, verteidigt, der Andersdenkende diffamiert und im Idealfall vollkommen überrollt. Es wird kein Diskurs zugelassen, im konkreten Fall gab es sogar Forderungen, die "Zeit" solle vom Diskurs ausgeschlossen werden.

Irgendwie ist es ja verständlich, dass man da, wo man emotional betroffen ist, auch schneller reagieren möchte. Und auch schneller reagieren kann, Twitter und Co. sind schnelle Medien. Und so häufig ist das großartig. Und ja: Auch wer schnell etwas loswird, hat nachgedacht. Nur gerade da sollten wir vielleicht akzeptieren, dass es uns nicht aus der Verantwortung entlässt, den Diskurs anzunehmen und nicht nur schnell, sondern auch einigermaßen fair zu argumentieren. Wir sollten die Neugier haben, verstehen zu wollen, warum es eine berechtigte Meinung sein könnte. Alles andere ist beschämend für unsere Gesellschaft.

Flüchtlinge müssen gerettet werden - alles andere ist keine Option

Um das ganz klar zwischenzuschieben: Ich finde, Flüchtlinge im Mittelmeer sollten immer gerettet werden. Wer sagt, private Firmen sollten nicht eingreifen, hat zwar in der Theorie ein vermeintlich nachvollziehbares Argument: Dass nämlich, wenn keiner gerettet würde, der Druck auf die Heimatländer wachse, die Dinge zu regeln und irgendwann niemand mehr Schlepper beauftragt, weil ja keiner mehr gerettet würde. Aber in der Realität missachtet das Argument zwei zentrale Punkte. Zum einen: Die Menschen machen sich auf den Weg, weil sie glauben, dass sie ankommen. Sie gehen nicht davon aus, gerettet werden zu müssen. Zum anderen: Es gibt auch in der Contra-Argumentation eine Lücke in der Zeitspanne zwischen den Zuständen "Es passiert etwas in den Heimatländern oder mit den Schleppern" und "Es fliehen dadurch keine Menschen mehr" - in der Zwischenzeit machen sich Hunderttausende auf den Weg und ihnen wird nicht geholfen. Man lässt sie also bewusst zu Tode kommen. Das kann und darf natürlich niemals die Antwort sein.

Dennoch lebt ein Diskurs davon, dass mehrere Perspektiven aufgezeigt werden - und Mariam Laus Text ist eben genau das: ein Text. Sie macht eine neue Perspektive auf. Sie hat niemanden getötet und sie hat auch nirgendwo geschrieben, dass sie Tote akzeptiert. Sie weist darauf hin, dass auch die private Seenotrettung eine politische Wirkung hat.

Zu vernünftiger Meinungsbildung würde gehören, dass man das anerkennt und die Perspektiven und Worte des Textes aufnimmt, sie reflektiert und kritisiert. Und nicht: sie nicht zuzulassen. Heute zeigen so viele positive Beispiele, etwa Heribert Prantl in einem SZ-Kommentar, dass man den Weg und die Perspektive kritisieren, und dadurch die Grundannahme als falsch widerlegen kann – ohne zu sagen: Es ist den Diskurs nicht wert. Prantl etwa schreibt "Das Pro und Contra ist vielleicht gut gemeint, aber nicht gut. Es relativiert die Menschenwürde."

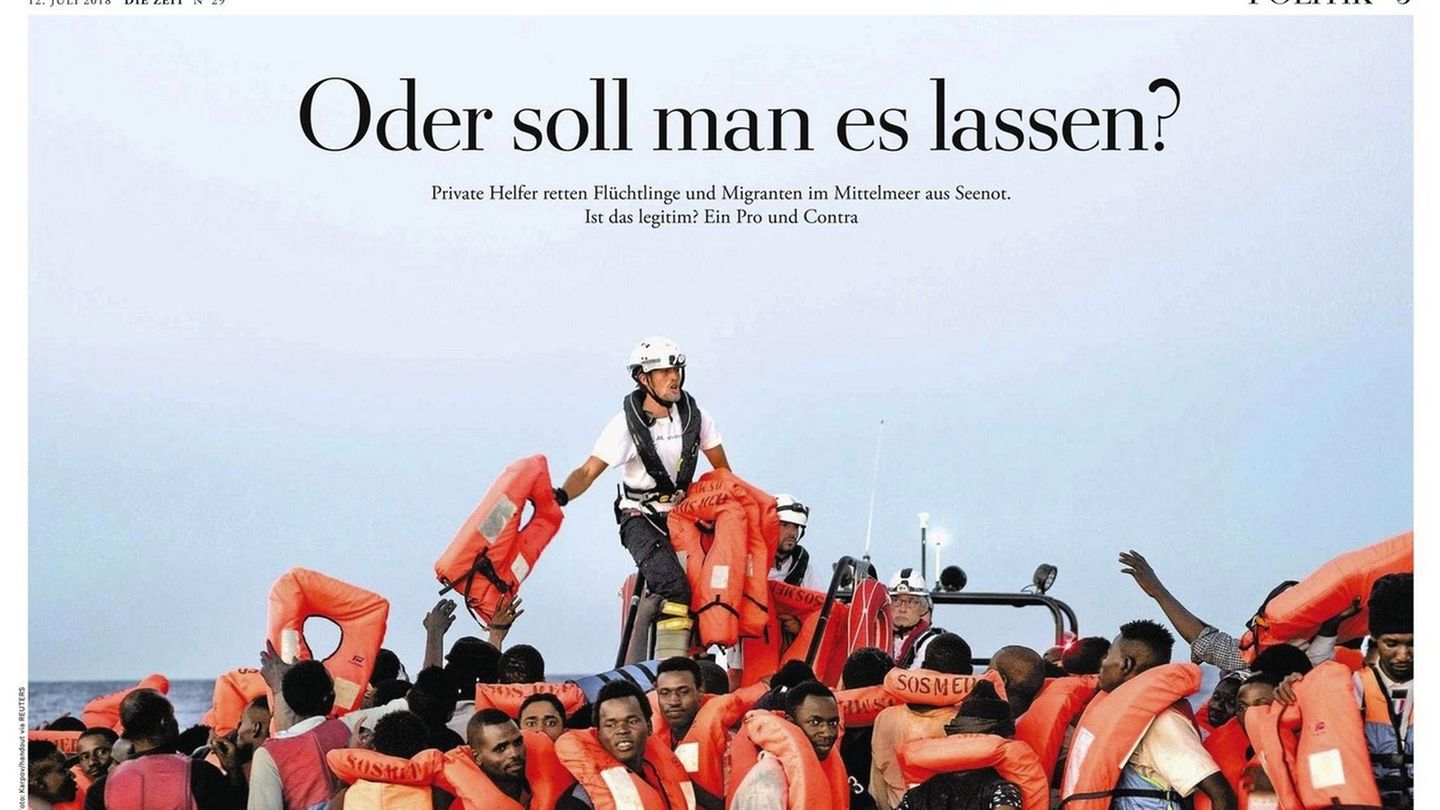

Sinn eines Diskurses sollte es sein, der Meinung, die man selbst vorher nicht teilt, erstmal Gehör zu verschaffen und sich zu ihr zu verhalten. Das hat die "Zeit" publizistisch in ihrem Pro und Contra untergebracht. Interessanterweise sprechen sehr wenige über das Pro-Argument – was sehr verwundert. Es steht direkt daneben. Die Aufmachung mit der Zeile "Oder soll man es lassen?" verdient Kritik, die "Zeit" selbst hat das eingeräumt. Politik-Chef Bernd Ulrich schrieb: "Die Überschrift war ein, war mein Fehler, weil sie unseren Ernst und Schmerz bei dem Thema nicht ausdrückt.“

Am Ende der Debatte bleiben die Fragen: Warum akzeptieren wir im Netz ausführliche Meinungsbildung, wenn es um private Dinge geht, aber nicht, wenn es um politische Fragen und unsere Gesellschaft geht? Warum fällt es uns im schnellen politischen Diskurs so schwer, Meinungen zuzulassen, sie aufzunehmen und sie zu diskutieren, statt sie zu diffamieren und sie aus dem "Diskurs auszuschließen"?

Noch so eine Frage, die man sich stellen sollte, bevor man eine Autorin, eine Redaktion oder ein Medium komplett in Abrede stellt: Warum fällt es uns so schwer, einen kleinen Unterschied zwischen Haltung und verschiedenen Meinungen dahinter aufzumachen? Denn es kann ja sein, dass man die Haltung hat, Flüchtlingen soll im Leben so gut es geht geholfen werden und dennoch kann man die Meinung vertreten, am besten würden ihre Leben gerettet, wenn die Probleme in den Heimatländern angegangen werden.

Jede Meinung schärft das eigene Weltbild - man muss sie sich nur erst anhören und versuchen sie zu verstehen

Was das zeigt: Es lohnt sich nicht nur beim privaten Konsum, zu vergleichen und sich dadurch eine Meinung zu bilden. Einige Argumente der anderen Meinung erweisen sich häufig hilfreich für das eigene Weltbild, und sei es nur ex negativo. Aber man muss sich eben zumindest die Mühe machen, das Gegenargument zu verstehen.

Denn, um zum konkreten Problem zurückzukehren und damit auch wieder zu meiner Meinung, wenn man versucht, Mariam Lau zu verstehen, kann man durchaus auch wichtige Dinge entdecken, mit denen sie recht hat: Dass etwas mit dem Geschäft der Schlepper und in den Staaten der Flüchtlinge passieren muss, darüber muss man weiter sprechen und es gehört genauso zur Debatte wie die Tatsache, dass man Menschen retten muss, wenn sie ertrinken. Wenn man den Blick nur noch auf die naheliegenden Argumente richtet, verliert man die anderen Argumente vollkommen aus dem Blick. Von daher ist das Pro und Contra der Kollegen eigentlich mittendrin im Diskurs. Ob Mariam Lau jedes ihrer Worte richtig gewählt hat, ob sie die Konsequenzen ihrer These ausreichend überdacht hat, darüber darf und kann man dann immer noch streiten.