Diesen Mann zu treffen, ist nicht leicht. Ulrich Weiner hat kein Telefon und keinen festen Wohnsitz. Er lebt zurückgezogen in einem Funkloch im Schwarzwald. Den genauen Ort will er nicht verraten. Aus Angst, dass ihm auch dieses Refugium genommen wird. Funklöcher sind rar geworden in den letzten Jahren. Deswegen haben wir uns mit seiner Kontaktperson verabredet, Monika, an einer Tankstelle im südlichsten Zipfel Deutschlands. Sie wird uns zu ihm bringen.

Durch die nebelverhangenen Hügel fährt Monika vorweg, wir hinterher, immer tiefer ins Tal. Dort wird der Wald immer dichter und der Handyempfang immer schlechter. Auf einmal ist er ganz weg. Und wir sind am Ziel. Wir schalten unsere Handys aus. Wann habe ich das eigentlich das letzte Mal gemacht? Als wir aussteigen, kommt uns Ulrich Weiner schon mit ausgestreckter Hand entgegen. "Herzlich willkommen", sagt er. "Ich bin der Uli. Wollt ihr einen Kaffee zum Ankommen?" So sitzen wir also kurz darauf dicht gedrängt auf seiner blau gestreiften, abgeschrabbelten Sitzbank in seinem Wohnwagen und halten uns an den dampfenden Tassen fest.

Elektrosensibel: "Das kann lebensgefährlich enden"

Uli ist elektrosensibel. Was das bedeutet? Strahlung setzt ihm zu. Er sagt, sie greife sein Nervensystem an, mache ihn schwach. Er kann sich dann kaum noch konzentrieren, bekommt Sehstörungen, es fällt ihm schwer, Worte zu finden und klare Sätze zu formulieren. Wenn er sich der Strahlung nicht entzieht, kommen starke Kopfschmerzen dazu, er muss sich übergeben, leidet unter Durchfall und Herzrhythmusstörungen, bis hin zum völligen Zusammenbruch. "Das kann lebensgefährlich enden", sagt er. Deswegen tut er alles, um sich zu schützen. Das Funkloch verlässt er nur selten. Und wenn, dann in einem Schutzanzug. Sein Leben verbringt er in Isolation.

Uli ist ein jungenhafter Typ. Dass er über 40 ist, sieht man nur an seinem schütter werdenden Haar. Wenn man ihn kennenlernt, merkt man schnell: Er ist offen und gesellig, interessiert und redselig. Das Leben als Einsiedler ist wider seine Natur. Aber er ist sich sicher: Nur so kann er überleben. Es wäre so einfach, ihn als Spinner abzustempeln. Viele tun das auch. Wenn da einer mit einem Schutzanzug um die Ecke kommt und irgendwas von gefährlicher Strahlung faselt, haben wir unser Urteil schnell gefällt. Aber Uli ist nicht allein. Zwei Prozent der Deutschen bezeichnen sich laut Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BfS, als elektrosensibel. Das sind immerhin mehr als anderthalb Millionen Menschen.

Elektrosensibilität ist in Deutschland nicht als Krankheit anerkannt

Sie alle eint ein Problem: Als Krankheit ist Elektrosensibilität nicht anerkannt. Wenigstens in Deutschland. In Schweden gilt sie als "körperliche Beeinträchtigung". Damit haben Elektrosensible ein Recht auf einen elektrosmogfreien Arbeitsplatz. Auch gibt es Krankenhäuser für sie mit strahlungsfreien Behandlungsräumen. Fakt aber bleibt: Wissenschaftliche Studien konnten bisher keinen Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern und den Beschwerden elektrosensibler Menschen nachweisen. Streng genommen dürfte es

Elektrohypersensibilität, kurz EHS, also gar nicht geben. "Das bedeutet nicht, dass diese Menschen nicht leiden. Ihre Lebensqualität ist erheblich eingeschränkt, sie sind zum Teil arbeitsunfähig", sagt Dr. Gunde Ziegelberger. Sie ist Biologin und hat für das BfS mehrere Studien zum Thema geleitet. Ihr Fazit ist aber: Die Mobilfunkfelder von Handys, WLAN oder Basisstationen sind nicht die Ursache für die Symptome. Allerdings führe häufig schon die Erwartungshaltung dazu, dass diese Menschen tatsächlich welche entwickelten. "Für eine Studie haben wir Probanden, die sich als elektrosensibel bezeichneten, in ein MRT geschoben, um die Effekte auf das Gehirn zu messen. Sobald wir ihnen ein Handy mitgaben – eine Attrappe aus Plastik –, konnte man sehen, dass die Erwartungsareale ansprangen. Es tut sich bei diesen Menschen also tatsächlich etwas. Das konnten wir belegen. Nur nicht, dass es krank macht." Ähnliches zeigen weitere Studien. Da schliefen etwa Probanden unter einem Abschirmbaldachin besser als ohne, selbst wenn dieser aus Plastik war und keine Abschirmwirkung hatte. Oder man konnte anhand eines EEG nachweisen, dass Menschen schlechter schliefen, wenn sie wussten, dass eine mobile Basisstation in der Nähe war – das war aber selbst dann der Fall, wenn diese ausgeschaltet blieb. Ist also doch alles nur Kopfsache?

Ein Artikel aus ...

... JWD. Joko Winterscheidts Druckerzeugnis. Die vierte Ausgabe gibt es ab 21. Juni am Kiosk – oder hier.

Sie rennen von Arzt zu Arzt – aber keiner kann ihnen helfen

Sie seien Psychos, nicht ganz dicht, Esoteriker. Solche Vorwürfe müssen sich Elektrosensible ständig anhören. Sie sind die nervigen Nachbarn, die klingeln und einen bitten, das WLAN auszuschalten. Sie sind die Kollegen, die ständig Migräne, Schwindel oder sonst irgendwas haben und krank zu Hause bleiben. Sie rennen von Arzt zu Arzt, um ihre Leiden endlich loszuwerden – aber keiner kann ihnen helfen. Denn auch die Ärzte schieben die Symptome oft auf die Psyche. Sie schicken ihre Patienten weiter zu Psychiatern, die dann Pillen verschreiben, die auch nichts bringen. "Der normale Hausarzt kennt sich mit Elektrosensibilität nicht aus", sagt Uli. "Der hat keine Ahnung." Seiner riet ihm damals, ein bisschen kürzer zu treten. Du arbeitest zu viel, habe er gesagt. Das war’s.

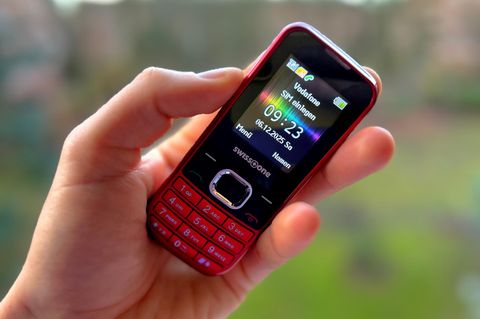

Uli war Jungunternehmer. Er führte seine eigene Firma und 20 Mitarbeiter, trug Anzug, Krawatte und zurückgegelte Haare. Das war Ende der 90er. Uli verkaufte Mobiltelefonverträge und die ersten Handys, als es gerade so richtig losging mit dem Mobilfunk. Als monatlich 100.000 neue Verträge abgeschlossen wurden. Uli war ständig auf Achse, besuchte Kunden in ganz Deutschland. In sein Auto hatte er alles eingebaut, was die Technik hergab: Autotelefone, mobiles Internet, Fax. Weil er bis zu 15 Antennen auf seinem Autodach montiert hatte, nannten es viele nur "den Igel". Uli war ein Technikfreak, und er ist es heute noch.

Irgendwann stellte er fest, dass er sich kaum noch konzentrieren konnte, nachdem er mit dem Handy telefoniert hatte. Der Kopf war wie Brei. Er unterzog sich einem wochenlangen Selbstversuch. Und merkte, dass er an handyfreien Tagen viel leistungsstärker war. Also stellte er seinen Betrieb um und verbannte die Mobiltelefone. Aber mit der Zunahme der Handys und Sendemasten wurden seine Beschwerden schlimmer. Wenn im Hotel im Nebenzimmer jemand telefonierte, ging es ihm miserabel. Er fing an, Städte zu meiden, zog sich zum Schlafen immer häufiger in Funklöcher zurück. Dann blieb er dort.

"Mein Traum war ein Funklochhaus"

"Der Wohnwagen sollte nur eine Übergangslösung sein", erzählt Uli, während er sich sein Brot dick mit Honig bestreicht. "Mein Traum war ein Funklochhaus. Aber ich habe nie eines gefunden, bei dem man mir garantieren konnte, dass kein Funkmast in der Nähe gebaut werden würde." Einmal war er fast am Ziel. Es gab da diese alte Wassermühle in Sachsen in der Nähe von Mittweida. Ein Fachwerkhaus, an einer Talsperre gelegen. Er wollte es zu einem Erholungszentrum für Elektrosensible ausbauen. Er startete eine Unterschriftenaktion, um zu zeigen, wie viele Betroffene sich einen solchen Ort wünschten, er brachte Bewohner, Politiker und Sprecher der Mobilfunkbetreiber an einen Tisch. Das Ergebnis: Man konnte oder wollte ihm nicht zusagen, dass das Gebiet um die Mühle funkfrei bleiben würde. Mittlerweile steht in knapp drei Kilometern Entfernung ein 45 Meter hoher Funkmast, der die Umgebung versorgt.

Heute wollen wir alle ständig erreichbar sein. Haben wir kein Netz, regen wir uns auf. Unser ganzes Leben verläuft digital: Arbeiten, shoppen, daten – das Handy ist immer dabei. Auch abends im Bett. Ein Leben ohne Smartphone? Kaum noch vorstellbar. Digitalisierung ist das Stichwort der Stunde. Wer als Wirtschaftsnation ganz vorn mitspielen will, braucht Breitbandanschlüsse und Hochleistungsnetze. Deswegen kündigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im April den "Funklöchern den Kampf" an. Der Zustand des deutschen Mobilfunknetzes sei für eine Wirtschaftsnation untragbar, erklärte er. Selbst Kasachstan soll ein besseres LTE-Netz haben als wir. Politiker fordern also noch mehr Funkmasten, damit künftig alle Menschen flächendeckend telefonieren und mobil ins Internet gehen können. Im kommenden Jahr sollen die Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration 5G versteigert werden. Für die Verbraucher bedeutet das ein schnelleres Netz, für den Staat ein milliardenschweres Wettbieten. Und für die Elektrosensiblen, dass sie bald kaum noch Rückzugsorte haben werden.

Nur 0,1 Prozent der Fläche in Deutschland ist funkfrei. So wie das Loch, in dem Uli lebt. Mitten im Naturschutzgebiet steht sein Wohnwagen auf einem kleinen Parkplatz, den Wanderer häufig nutzen, um ihre Tagestouren zu starten. So wie gerade. Ein silberner Kleinwagen parkt direkt neben seinem Fenster. Uli wird sichtlich nervös. Er holt seinen E-Smog-Spion aus dem Regal, ein Messgerät, mit dem man Strahlungsquellen in der Nähe aufzeigen und hörbar machen kann. "De-deeeedeeee", piept der. "Das ist ein Bluetooth-Signal", sagt Uli. Wenn die Wanderer das Handy nicht mitnehmen, sondern im Auto neben ihm stehen lassen, hat er ein Problem. Also geht er lieber raus, um mit ihnen zu reden. "Ist immer ein bisschen unangenehm", sagt er, als er zurückkommt. "Aber die beiden Frauen hatten großes Verständnis."

"Wir sind hilflos. Dabei wollen wir alle nur ein normales Leben führen"

Uli wohnt in einem Paradies. Ein Bach rauscht hinter seinem Fenster, und ein paar hundert Meter entfernt liegt ein kleiner Wasserfall, so idyllisch, dass man stundenlang sitzen bleiben möchte. Aber Uli hat sein Paradies nicht freiwillig gewählt. Er muss hier sein. Das Leben im Wald macht ihn manchmal müde. Besonders im Winter, wenn der Schnee wochenlang meterhoch um seinen Wohnwagen steht. Wenn er alle paar Tage aufs Dach klettern muss, um ihn runterzuschaufeln, weil er sonst zu schwer wird. Wenn er tagelang nichts anderes zu essen hat als Tütensuppen oder Konserven. Uli kann schon seit Jahren nicht mehr einkaufen. Er ist darauf angewiesen, dass ihn Freunde mit Lebensmitteln versorgen. Seit er 25 ist, kann er nicht mehr arbeiten, hat keine Einnahmen. Auch Sozialhilfe erhält er nicht. In seinen Funklöchern dürfte Uli offiziell nicht stehen, er ist nur geduldet. Ein paar Mal musste er weiterziehen. Und sich mühsam wieder alles neu aufbauen: sein Netzwerk an Helfern, soziale Kontakte. "Wir stehen mit dem Rücken an der Wand", sagt er. "Wir sind hilflos. Dabei wollen wir alle nur ein normales Leben führen." Ist das zu viel verlangt?

Lieber in einem Käfig schlafen als gar nicht schlafen

Viele Elektrosensible leben zurückgezogen. Sie flüchten aufs Land, verbringen ihre Nächte und manchmal auch die Tage in abgeschirmten Kellern. Sie investieren Zehntausende, um sich und ihre Häuser vor der Strahlung zu schützen. Einer von ihnen ist Reinhard Lang, ein Religionspädagoge, der nur ein paar Kilometer von Uli entfernt in einem kleinen Ort wohnt. Er lässt uns in seinen Keller schauen. Dort hat er einen faradayschen Käfig gebaut, in dem er und seine Frau nun schlafen. Schön ist der nicht. Eher ziemlich trostlos. Ein Holzgerüst, an das er die abschirmende Silberfolie genagelt hat. "Wir hatten wochenlang nicht geschlafen", berichtet Reinhard. Er hatte kaum mehr Kraft und Energie, um den Alltag zu meistern, dabei war er mal Leistungssportler, Skimarathonläufer, fuhr fast immer vorneweg. Bis ein Tetra-Mast in der Nähe aufgestellt wurde. Tetra ist ein Behördenfunk. Wenn man sich mit dem E-Smog-Spion vor Reinhards Tür stellt, kann man ihn deutlich hören. Er klingt wie eine Kreissäge. Schrill und eindringlich. Das WLAN des Nachbarn hört man auch: "Tatatatata" macht das. Im Käfig aber hört man: nichts. Völlige Ruhe. "Aber fühlt man sich denn darin nicht wie in einem Gefängnis?", frage ich den 63-Jährigen. "Alles Gewohnheitssache", sagt der. "Besser so, als gar nicht schlafen zu können."

Reinhard hat Glück, wenn man es so nennen mag. Auch seine Frau ist elektrosensibel. Sie stützen sich gegenseitig. Wissen, wie sich die Krankheit anfühlt. Aber viele der Betroffenen stehen irgendwann allein da. Sie verlieren ihren Partner. Manchmal auch ihre Familien. Eine Frau, die lieber anonym bleiben will, erzählt mir, dass sie ihren Mann und ihre Kinder in der Stadt zurücklassen musste, weil sie es dort nicht mehr aushielt. Sie zog aufs Land, sieht ihre Familie nur alle paar Wochen. Ihre Große ist jetzt 16. "Könnt ihr euch nicht wenigstens scheiden lassen?", habe sie letztens gefragt. Dann könnte sie wenigstens ihren Mitschülern erklären, warum ihre Mutter nie da ist. Zu sagen, sie sei elektrosensibel, gleiche einem sozialen Selbstmord.

Elektrosensible fordern die Einführung "weißer Zonen". So könnten sie weiter leben und arbeiten wie bisher. Sie hätten wieder ein Zuhause, einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen – keinen, der sie krank macht. Fragt man Uli, wie das aussehen könnte, dann stellt er sich sein Utopia wie eine Art Silicon Valley vor. "Ein Tal, in dem wir arbeiten und an funkfreien Zukunftstechnologien forschen können. Die wird es eh irgendwann geben müssen. Funk wird sich volkswirtschaftlich nicht mehr lange halten können, die Auswirkungen auf die Menschen sind zu hoch." Uli ist davon überzeugt, dass sich auch ADHS bei Kindern oder die steigenden Burn-out-Raten auf den Elektrosmog zurückführen lassen. "Die Leute fallen ja heute nicht mehr nur für ein paar Tage aus, sondern gleich mehrere Wochen oder Monate." Die ersten Unternehmen und Behörden hätten sich schon von ihm beraten lassen, wie sie Arbeitsplätze strahlungsarm umgestalten können.

Wie schädlich ist eine dauerhaft niedrige Bestrahlung?

Rund 30 Prozent der Deutschen äußern sich besorgt über die Auswirkungen von Handystrahlung. Strahlung an sich ist ja schon ein Wort, das negativ besetzt ist. Wir denken direkt an Radioaktivität, Röntgen und UV. Alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns krank machen können. Sie zählen zu den ionisierenden Strahlen, die genug Energie haben, um DNA-Moleküle zu schädigen. WLAN, Bluetooth, Handystrahlung und die elektrischen Felder von Hochspannungsleitungen gehören aber zu den nichtionisierenden Strahlen. Die bezeichnen wir als Elektrosmog. Wenn sie deutlich über den Grenzwerten liegen, sind auch sie gefährlich. Aber wie schädlich ist eine dauerhafte niedrige Bestrahlung?

Seinen unsichtbaren Feind will uns Uli heute zeigen. Er sitzt bei uns im Auto auf der Rückbank, natürlich eingepackt in seinen Strahlenschutzanzug und unter einem zusätzlichen Abschirmnetz aus Silberfäden. Wir fahren auf ein Feld, über das sich eine Stromtrasse zieht. Je näher wir den riesigen Hochspannungsleitungen kommen, desto lauter wird das Knistern und Brummen. Uli sieht aus wie ein Außerirdischer, wenn er so in seinem Anzug und in Gummistiefeln über das Feld stapft. In der Hand hält er eine Neonröhre. Als er unter dem Strommast angekommen ist, streckt er sie in die Höhe. "Wir haben jetzt hier ganz starke elektrische Felder in der Luft", erklärt er. "Und die bringen das Gas im Stab zum Leuchten." Und tatsächlich. Die olle Röhre strahlt fast so hell wie das Lichtschwert von Luke Skywalker. Da frage ich mich für einen kurzen Moment schon: Kann das noch gesund sein? Genau das hat Uli beabsichtigt.

Er ist der lauteste Sprecher einer Bewegung, von der nur wenige etwas wissen. Er organisiert Demos, redet mit Journalisten und hält Vorträge in Schulen, vor Bürgerinitiativen und allen, die ihm zuhören wollen. Wir begleiten ihn in die Eiffel, wo er abends vor etwa 50 Leuten in einem Gasthof steht. Darunter eine Familie, sonst nur älteres, leicht ergrautes Publikum. Uli ist ein guter Redner. Er weiß, wie er die Menschen kriegt. Er zitiert Studien, welche die in Deutschland geltenden Grenzwerte als zu hoch einstufen. Er erzählt von einer Zukunft, in der alles vernetzt ist – vom Mülleimer über den Verkehr bis hin zum Menschen. "In Schweden lassen sich Leute schon Chips als Bahntickets unter die Haut implantieren. Das ist keine Science-Fiction mehr." Er sagt Sätze wie: "Die wollen euch das Bargeld nehmen" oder "Lasst euch von den Argumenten der Industrie nicht täuschen". Die kommen an. Dann rufen die Gäste "genau!" und fangen an zu diskutieren. Uli stellt den Mobilfunk als einen gefährlichen Gegner dar. Was er sagt, kann er belegen. Er hat sich über die Jahre ein umfassendes Archiv aufgebaut. Das ist seine Munition. Aber weil er ein Überzeugungstäter ist, ist das Bild, das er zeichnet, ein einseitiges.

Es gibt Untersuchungen, die gesundheitsschädliche Wirkung nahelegen

Seit es Handys gibt, wurden hunderte Studien durchgeführt, die klären sollen, ob Mobilfunkstrahlung gefährlich oder doch harmlos ist. Es geht um Krebs, genetische Schäden an Zellen und Spermien, um Unfruchtbarkeit. Regelmäßig wurden Untersuchungen veröffentlicht, die eine gesundheitsschädliche Wirkung nahelegen. Aber es gibt genauso jene, die das Gegenteil belegen. Es ist ein Glaubenskampf, bei dem sich Wissenschaftler gegenseitig diffamieren, sich den Vorwurf der Fälschung oder zu großer Industrienähe um die Ohren hauen, sich untereinander oder die Medien verklagen. 2011 stufte die Weltgesundheitsorganisation Handystrahlung als "möglicherweise krebserregend" ein. Genauso wie 266 Chemikalien, die Abgase eines Benzinmotors oder das Pflanzenschutzmittel DDT. Endgültige Gewissheit gibt es bisher nicht. Das macht die Debatte nicht leichter.

Die am häufigsten zitierten Studien, die einen Zusammenhang zwischen Handystrahlung und Krebs herstellen, stammen von Professor Lennart Hardell, einem schwedischen Onkologen. Er konnte zeigen: Menschen, die besonders viel mit dem Handy telefonieren, haben nach zehn Jahren ein doppelt so hohes Risiko, an zwei Arten von Gehirntumoren zu erkranken. Seine Kritiker werfen ihm vor: Er befragte Krebspatienten rückwirkend nach ihrer Handynutzung. Deswegen gelten solche Studien als unzuverlässig. "Wenn Hardell mit seinem Anstieg der Erkrankungsraten durch Handynutzung recht hat, müsste man in den Ländern mit vollständigen Krebsregistern auch darin einen Anstieg sehen können", gibt Gunde Ziegelberger vom BfS zu bedenken. "Das war aber bisher nicht der Fall." Weil es zudem 20, 30 Jahre dauert, bis Hirntumore entstehen, werden gerade neue Untersuchungen vergeben, die genau das überprüfen sollen.

Den endgültigen Beweis, dass doch etwas dran ist an der Elektrosensibilität, will uns Uli mit einer seiner Mitstreiterinnen liefern. Dr. Monika Krout ist Ärztin aus Aachen. Auch sie ist elektrosensibel. Ihr Mann war es auch. Unter Funkstrahlung bekam er epileptische Anfälle. Vor wenigen Monaten verstarb er nach einer Gehirnblutung. Sie ist sich sicher, der Sendemast, der 60 Meter von ihrem Haus entfernt steht, ist schuld daran. Er wurde zu niedrig gebaut und zu dicht an den Häusern. In der Nachbarschaft nennen sie ihre Straße nur "die Witwenstraße", weil die Männer reihenweise dem Krebs erliegen. Dr. Krout hat die Krankheitsfälle protokolliert, sich an Politiker gewandt, an die Ärztekammer, das Gesundheitsamt. Die Antwort, die sie erhält, ist immer die gleiche: Man nehme ihr Anliegen ernst, könne aber nichts tun. Die erlaubten Grenzwerte würden eingehalten. Die Häufung der Fälle sei nur zufällig. Deswegen sucht sie jetzt die Öffentlichkeit.

Zusammen mit ihr und Uli fahren wir zu einer Freundin, die Lamas und Alpakas züchtet, um zu zeigen, dass Mobilfunk sich auf alle auswirkt. Auch auf Tiere. Und die können sich nichts einbilden. "Du hast keine Ahnung, was ein Funkturm ist, gell?", sagt Uli und streichelt seinem langhalsigen Gegenüber das Fell. Das Zotteltier und ihn verkabelt Dr. Krout mit einem EKG, das den Herzschlag mitschneidet. Zusätzlich bekommt das Lama ein Dosimeter umgeschnallt, ein Messgerät, das die Strahlendosis aufzeichnet. Dann machen wir uns auf zu einem Weg im Wald, der mal näher, mal weiter weg um einen Funkturm führt. Sehen können wir Uli nicht. Es ist heiß. Seinen Schutzanzug hat er ausgezogen, damit die Werte nicht verfälscht werden. Trotzdem steht ihm der Schweiß auf der Stirn, als er mit dem Lama zurückkehrt. "So ein Spaziergang, eine Stunde ohne Schutzanzug, das ist richtig heftig." Später zeigt die Auswertung der EKGs in der Praxis von Monika Krout: Dort, wo die Funkstrahlung ansteigt, steigt auch die Herzfrequenz – und das bei Uli und dem Lama. Und: Das Herz schlägt in Funkturmnähe schneller, als wenn man leicht bergauf geht. Von all dem habe ich nichts gemerkt. Ich fühle mich bestens. Und so wie mir geht es vielen. Wir können mit der Funkbelastung anscheinend ziemlich gut leben. "Aber wie lange noch?", fragt mich Uli. Mit dieser Frage fahre ich nach Hause. Seit ich wieder zurück bin, schalte ich das Handy regelmäßig aus. Schaden kann das nicht.

Diese Geschichte stammt aus der vierten Ausgabe von JWD – Joko Winterscheidts Druckerzeugnis. Zu kaufen auch hier.