Jüngst entdeckte ich in der "New York Times" einen kleinen Essay mit dem Titel "Lob der Mittelmäßigkeit" . Der Autor Tim Wu ist Juraprofessor an der Columbia University und wundert sich darüber, dass die Leute keine Hobbys mehr haben. Das betrachtet er als zivilisatorischen Rückfall: "Freizeit ist ein mühsam errungener Fortschritt. Sie bedeutet, dass wir uns jenseits des brutalen Überlebenskampfes befinden. Und doch scheinen wir vergessen zu haben, wie wichtig es ist, Dinge einfach nur zu unserem Vergnügen zu tun."

Meike Winnemuth: Um es kurz zu machen

Meike Winnemuth schreibt Kolumnen, seit sie Buchstaben kennt, seit 2013 auch für den stern. Lange hatte sie einen kolossalen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Autoren, die 900-Seiten-Wälzer hinkriegen. Inzwischen hat sie sich damit abgefunden, dass sie eine Textsprinterin mit Kurzstreckenhirn ist und bekennt sich zum norddeutschen Motto "Nicht lang schnacken". Wenn sie sich dann allerdings doch mal zu einem richtigen Buch quält, wird das verrückterweise gleich ein Bestseller wie ihr Reisebuch "Das große Los. Wie ich bei Günter Jauch eine halbe Million gewann und einfach losfuhr".

Seine Theorie über den Untergang des Hobbys: "Wir haben Angst, dass wir nicht gut genug darin sind. Oder vielmehr: Wir bilden uns ein, dass wir selbst in unserer Freizeit in allem gut sein müssen." Er plädiert für freudvolles, nicht sonderlich kompetentes, kindlich-begeistertes Tun: Etwas machen, das einem Freude bereitet, darum gehe es doch. Und das heißt nicht automatisch, dass einem nur Freude bereiten darf, worin man gut ist. Freizeit ist Freiheit, sagt Wu, und das bedeutet auch Freiheit vom manischen Streben nach Exzellenz.

Dilettanten in den oberen Ständen

Wu hat natürlich recht. Man muss nur das traurige Schicksal des schönen Worts "Dilettant" betrachten: Abgeleitet vom lateinischen delectare (= sich ergötzen, sich erfreuen) bezeichnete es ursprünglich jemanden, der etwas aus reinem Vergnügen, aus Liebhaberei oder Leidenschaft tut. Das Wort war keineswegs abwertend gemeint, im Gegenteil: Es wurde meist im Zusammenhang mit Menschen angewendet, die es sich leisten konnten, etwas aus Lust zu tun und nicht zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts. Lange war es den oberen Ständen vorbehalten zu dilettieren, es galt als etwas Erstrebenswertes.

Die Entwicklung der Leistungsgesellschaft

Irgendwann auf dem Weg zur Leistungsgesellschaft wurde der Dilettant vom Liebhaber zum Stümper. Die Wortbedeutung wandelte sich von jemandem, der etwas genießt, zu einem, der es nicht richtig kann. Dilettantisch heißt unfachmännisch, und der Fachmann ist das Maß aller Dinge, dem wir uns auch in der arbeitsfreien Zeit zu beugen haben.

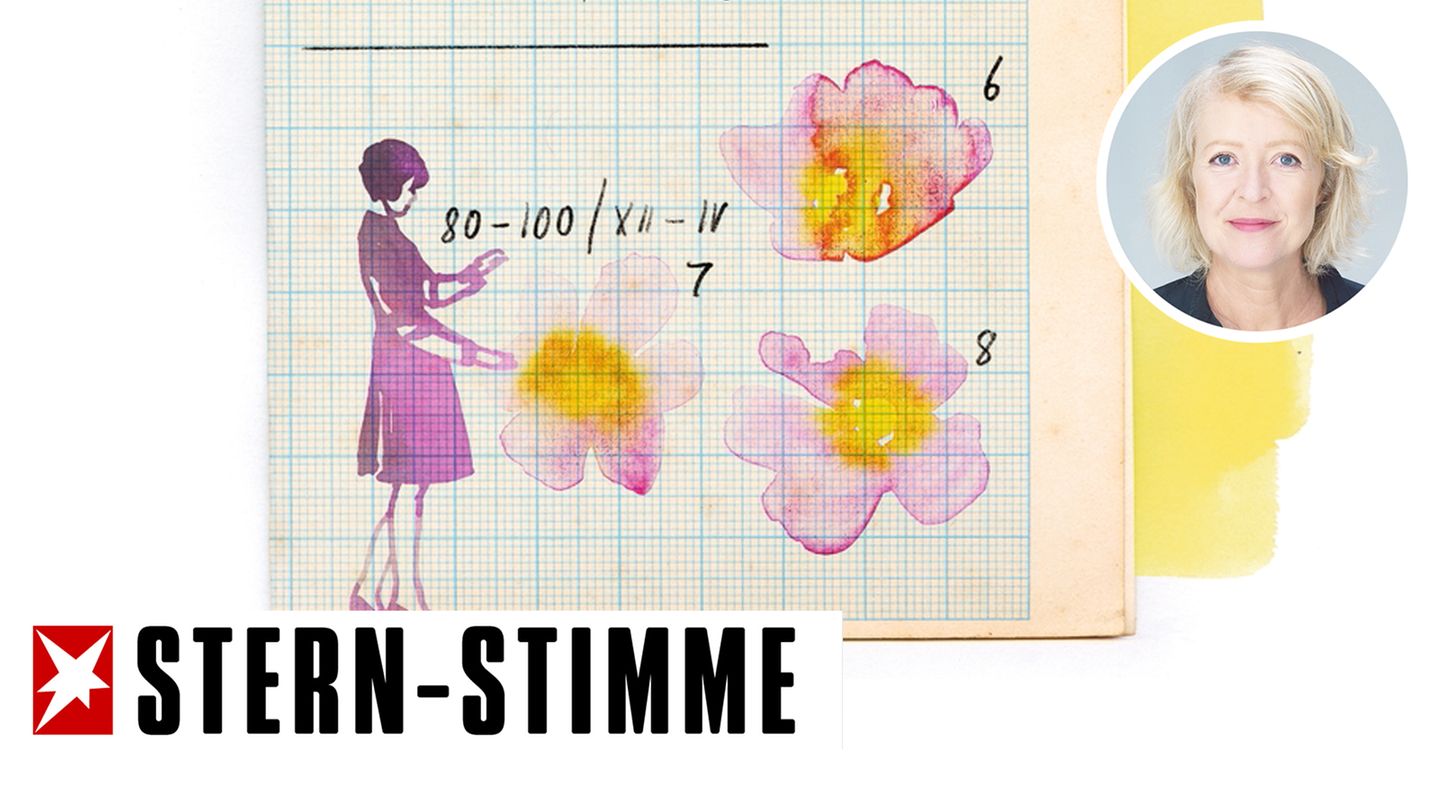

Professor Wus Essay kam genau zur rechten Zeit, nämlich in dem Moment, in dem ich mich dabei ertappte, meinen Garten, das große Vergnügen dieses Jahres, etwas fachmännischer anzugehen. Für die Bepflanzung eines neuen Beetes hatte ich einen Masterplan auf Millimeterpapier gezeichnet, der die zukünftigen Größen der Stauden und ihre Pflanzabstände ebenso berücksichtigt wie die Zeit ihrer Blüte und natürlich die Farben, um ein möglichst kontinuierlich abbrennendes und dabei harmonisches Feuerwerk zu inszenieren, das von April bis November immer eine Sensation zu bieten hat.

Sogar der zukünftige Schattenwurf der in drei Jahren ausgewachsenen Stauden ist einberechnet, die Halbschatten liebenden Phloxe und Herbstanemonen stehen deshalb auf der sonnenabgewandten Seite des Beets. Und das Brandkraut, das mit seinen etagenförmigen Blütenquirlen auch im Winter super aussieht, steht so, dass man es von der Terrasse aus durch die dann blattlose Azalee erspähen kann.

Pläne sind Teil des Perfektionismus

Ich war hochzufrieden mit meinem Plan. Dann las ich den Essay und dachte: Nimmst du die Sache nicht etwas zu ernst? Treibst du dir gerade selber die Freude aus?

Aber nein, das Dilettieren umfasst ja auch das Malen von Plänen. Das Überlegen, Probieren, Verwerfen, Beschließen ist Teil des Vergnügens. Die Erkenntnis, dass es dann alles ganz anders kommt, auch.