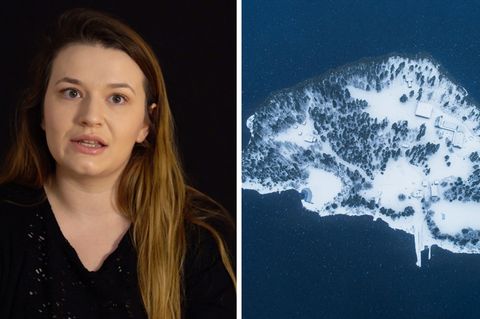

Wäre es ein Sommer wie in den Jahren vor dem Attentat, dann würden auf der Insel Utøya jetzt dutzende Zelte auf einer Lichtung stehen. In der Luft würde der süßliche Geruch von frisch gebackenen Waffeln hängen. Vom Fußballplatz würde aufgeregtes Geschrei herüberschallen. Und im "Kafébyget" würde sicherlich ein Grüppchen über die Zukunft des Südsudans oder die politischen Aussichten Europas diskutieren. Es wäre die Woche des Ferienlagers der sozialdemokratischen Jugendorganisation AUF (Arbeidernes Ungdomsfylking).

Das Sommerlager findet in diesem Jahr in deutlich kleinerem Rahmen in Drammen statt, 30 Kilometer von Utøya entfernt. Es ist ein Schritt in Richtung Normalität oder zumindest ein Versuch. Norwegen erlebt den ersten Sommer "danach". Genau ein Jahr ist es her, dass Anders Behring Breivik sein Massaker verübte. Ein Jahr lang hatten die Norwegen Zeit, das Ereignis von bis dahin unvorstellbarer Dimension zu verarbeiten. Für das Volk, das seit Jahrzehnten im Glauben lebte, im schönsten, friedlichsten und vollkommensten Land der Welt zu wohnen, ist das Datum 22/7 das, was für die Amerikaner 9/11 ist. Manchmal direkt, manchmal über Ecken: Jeder der fünf Millionen Einwohner kennt jemanden, der von der Bluttat betroffen ist. Ein nationales Trauma.

Die Wunden verheilen langsam

Das Regierungsviertel in Oslo zeigt noch Wunden und Narben des furchtbaren Massakers, das in der Hauptstadt seinen Anfang nahm. Der "Høyblokka", das Hochhaus, das durch die Bombe größtenteils zerstört wurde, ist noch immer mit einem meterhohen Zaun abgeriegelt. In den umliegenden Blocks sind statt Fensterscheiben Spanplatten zu sehen. Die Reparaturarbeiten dauern an. Ganz zu schweigen von den Wunden der Überlebenden. Sie sind längst nicht verheilt. Das wird noch dauern, Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht nie. Viele haben noch mit den psychischen und physischen Folgen zu kämpfen. Eltern, Geschwister und Freunde der Getöteten haben noch viel Trauerarbeit zu leisten. Breivik hat ihnen kaltblütig Kinder, Schwester, Brüder und Freunde genommen. Diese Lücke wird nichts und niemand füllen können.

Der Alltag ist wieder Alltag, soweit das eben möglich ist. Die öffentlichen Plätze und Gebäude sind nicht hermetisch abgeriegelt. Es patrouillieren auch nicht mehr Polizisten in der Stadt als früher. Norwegen ist nicht in Angst und Schrecken erstarrt. Am Jahrestag des Attentats sieht das anders aus. Die Gedenkveranstaltungen werden von scharfen Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

Eine Gedenkstätte ist in Oslo in Arbeit. Rosen aus Eisen werden gerade geschmiedet. Die Blumen der Liebe sollen ein machtvolles Symbol bilden gegen Gewalt und Intoleranz, der Welt sagen: Wir trauern und gedenken, Hass hat bei uns keine Chance, Norwegen steht zu sich und seinen Werten. Seit Mitte April steht Breivik vor Gericht. Jeden Tag, zehn Wochen lang. Die Urteilsverkündung war zwischenzeitlich für den 20. Juli vorgesehen, zwei Tage vor dem Jahrestag. Womöglich hätte der Richterentscheid Genugtuung für die Hinterbliebenen und Überlebenden gebracht, hätte ein Schuldspruch den Norwegern die Möglichkeit gegeben, nach dem Sommer ohne Breivik-Berichterstattung zum Alltag zurückzufinden.

Warten auf das Urteil

Die Vorsitzende Richterin Wenche Elisabeth Arntzen geht den Weg, der so typisch ist für das gesamte Verfahren und für Norwegens Demokratie. Der Rechtsstaat hat absoluten Vorrang. Sie entschied, dass der Beratungszeitraum von den Plädoyers Ende Juni zu kurz gewesen wäre. Zu wichtig ist dieses Urteil, zu umfangreich das Material, das in Betracht gezogen werden muss. Ist der 33-Jährige irre, also nicht zurechnungsfähig, müsste er – wie von der Staatsanwaltschaft verlangt - in die Psychiatrie. Ist er geistig gesund, muss er ins Gefängnis . Geir Lippestad, Breiviks Anwalt, fordert einen Freispruch, da sein Mandant angibt, in Notwehr gehandelt zu haben. Egal, zu welchem Urteil das Gericht kommt: Breivik wird sich sehr wahrscheinlich niemals wieder als freier Mann bewegen können.

Vom ersten Tag an nach dem Attentat hat Norwegen versucht, seinen Rechtsstaat und demokratischen Grundwerte verteidigt. Und das größtenteils mit Bravour geschafft. „Wenn ein Mann allein so viel Böses tun kann, wie viel Liebe können wir dann alle gemeinsam schaffen?“, hatte eine Studentin über Twitter das Motto rausgegeben. Es war der Tonfall, die Denkweise, wie sie typisch ist für die meisten Norweger: Rachegelüste, Lynchjustiz – so etwas gibt es bei uns nicht. Statt Hasstiraden zu brüllen, zogen sie in langen Märschen durch die Hauptstadt, hielten sie Rosen in die Höhe. Breivik, der bekennende Islamhasser, zielte auf genau diese Werte und Tugenden, die das nordeuropäische Land so stark gemacht haben. Er traf Norwegen ins Mark, aber entzog dem Land nicht die Basis für dessen Stärke.

Toleranz auf dem Prüfstand

"Wir werden auf die Gewalt mit noch mehr Demokratie, noch mehr Offenheit antworten", hatte Ministerpräsident Jens Stoltenberg in einem Trauergottesdienst gesagt. Auch dies waren Worte, die die Norweger hören wollten. Offenheit, Toleranz, Demokratie – Begriffe, an die die Menschen dort glauben. Ein Jahr später sagt Norwegens Regierungschef Jens Stoltenberg auf der Gedenkveranstaltung in Oslo, Breivik habe das Land mit "der Bombe und den Kugeln" verändern wollen. "Der Mörder ist gescheitert, das Volk hat gewonnen." Allerdings: Die Popularität Stoltenbergs ist gesunken. Die konservative Fortschrittspartei, die vor Rechtspopulismus nicht zurückschreckt, ist hingegen im Aufwind. Auf 22 Prozent der Stimmen würde sie derzeit kommen – mehr als doppelt so viel wie nach den Anschlägen. Ein Warn- oder gar Alarmsignal?

In diesen Tagen wird der Umgang mit Einwanderern zum ersten Mal seit dem 22. Juli auf den Prüfstand gestellt. Eine Gruppe Roma aus Rumänien hat sich in Oslo niedergelassen – mit Unterstützung einiger Osloer und der Grundstückseigentümerin. Die Nachbarschaft läuft Sturm, will die das Zeltlager nicht dulden, Hass- und Hetzparolen verbreiten sich durchs Netz. Die Chefin der Fortschrittspartei, Erna Solberg, sprach davon, dass die Roma verschwinden müssten. Die Stimmung ist so sehr aufgeheizt, dass Stoltenberg eingriff. "Wir haben aus den Geschehnissen des 22. Juli gelernt, dass man Menschen nicht auf Grund ihrer ethnischen Herkunft vorverurteilen darf. Der Attentäter war ein weißer Norweger. Das macht nicht alle Norweger zu Mördern", so Stoltenberg in der Zeitung "Verdens Gang".