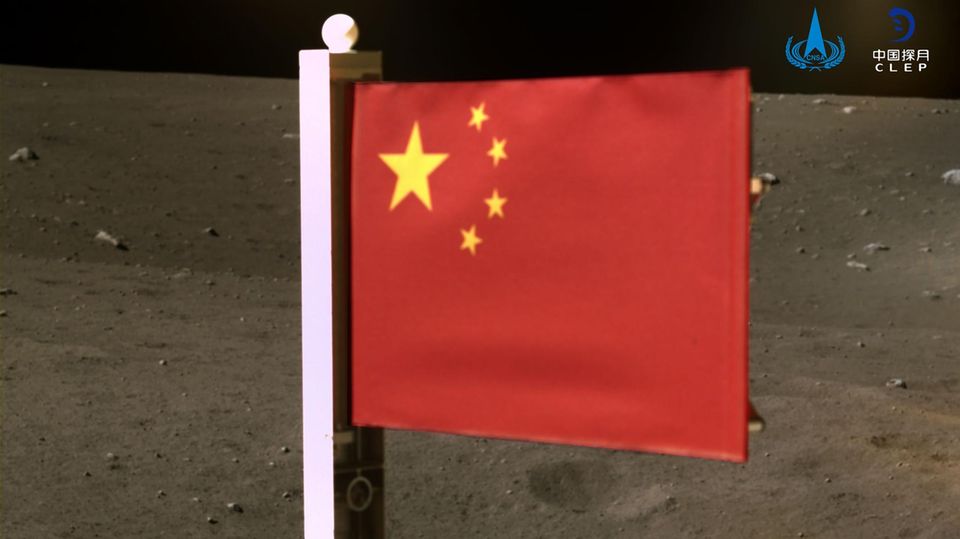

Wem gehört der Mond? Die Frage ist - wieder einmal - in den Fokus gerückt, nachdem China im Oceanus Procellarum, der Landestelle der Sonde "Chang'e 5", seine Fahne gehisst hat. Das Foto ging in den vergangenen Tagen um die Welt - und sorgte für immense Begeisterung im Reich der Mitte. 440 Millionen mal wurde das Bild im sozialen Nezwerk Weibo angeklickt. Haben sich die Chinesen mit dem Aufstellen dieses Hoheitszeichen den Erdtrabanten etwa schon unter den Nagel gerissen?

Die Antwort: Nein, haben sie nicht! Was aber nicht heißt, dass es eher früher als später zu rechtlichen Gerangeln um den Mond kommen wird - und in skurriler Art und Weise auch schon gekommen ist. Den aktuellen Fall aber regelt der Weltraumvertrag von 1967, das grundlegende Vertragswerk des Weltraumrechts der Vereinten Nationen. Darin ist festgelegt, dass kein Staat das Recht hat, im All Souveränitätsansprüche geltend zu machen oder andere Staaten von der Erforschung und Nutzung des Weltalls auszuschließen. Entsprechend kommentierte der chinesische Raumfahrexperte Song Zhongping das Aufstellen der Fahne in blumigen Worten: China zeige seine Flagge als "Anerkennung der Errungenschaften und der Durchbrüche, die wir gemacht haben, was die wertvollste Sache sein wird".

Run auf den Mond beginnt

Ohnehin wären die Chinesen ja etwas spät dran, wollte man allein durch das Aufstellen einer Fahne Ansprüche stellen. Schließlich haben amerikanische Astronauten schon während der Apollo-Missionen in den 1960er/1970er-Jahren US-Fahnen auf den Mond gebracht - sechs insgesamt. Allerdings dürften diese sich inzwischen wegen der extremen Bedingungen mit enormen Tag-Nacht-Temperaturschwankungen und ungefiltertem ultravioletten Licht aufgelöst haben - vor allem das einfache Kaufhaus-Exemplar aus Nylon für 5 Dollar 50, das die ersten Menschen auf dem Mond, die US-Astronauten Neil Armstrong und "Buzz" Aldrin, mühsam aufgerichtet haben. Zumindest was das Fahnen-Material angeht, deuten die Chinesen an, dass sie gekommen sind, um (letztlich) zu bleiben. Farben und Material ihrer zwei Meter mal 90 Zentimeter großen Fahne sind eigens für Mond-Bedingungen präpariert.

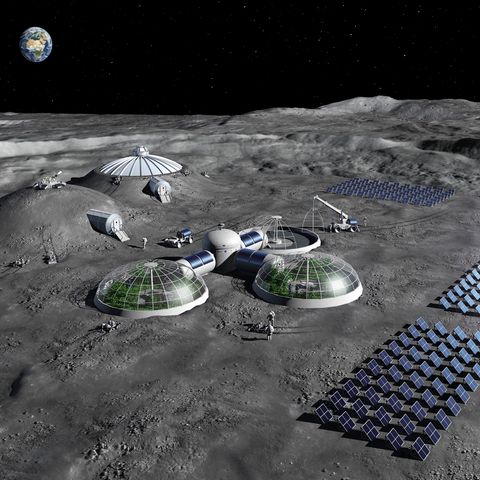

Kommen, um zu bleiben, werden in den nächsten Jahren nicht nur die Chinesen, die mit der ersten Landung auf der "dunklen Seite" des Mondes Anfang 2019 einen Meilenstein setzten. Allein im kommenden Jahr sind vier bis fünf Missionen geplant, 2023 sollen Nasa-Astronauten den ständigen Begleiter der Erde zumindest umrunden, die Verträge zwischen Nasa und Esa für eine ständige Raumstation im Mondorbit ("Gateway") sind gemacht, an Konzepten für eine dauerhafte Mond-Station wird intensiv gearbeitet und dementsprechend sollen schon in wenigen Jahren Menschen erstmals seit 1972 wieder Fußspuren im lockeren Mondsand hinterlassen.

Recht auf dem Mond: Privatwirtschaftliche Ansprüche ungeklärt

Ein enormer Aufwand, der nicht nur wissenschaftlichen, sondern zunehmend auch wirtschaftlichen Interessen dienen soll. Und an diesem Punkt hört die Eindeutigkeit der rechtlichen Verhältnisse prompt auf. Während der grundlegende Weltraumvertrag im idealistisch-zukunftsbegeisterten Zeitgeist der 1960er-Jahre auf breite Zustimmung traf und von 129 Staaten ratifiziert (in Deutschland 1971) oder zumindest unterschrieben wurde, hält sich die Begeisterung für den Mondvertrag von 1979 bis heute in engen Grenzen. Das Vertragswerk, das "Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskörpern", wird von nicht einmal 20 Staaten gestützt. Der Knackpunkt: Der Mond mag der ganzen Menschheit zustehen, aber was ist mit den Ressourcen? Was ist mit Land? Wer profitiert vom Abbau von Rohstoffen?

Fragen, die die Elon Musks oder Jeff Bezos dieser Welt umtreiben. Die ultrareichen und selbst ernannten Milliardäre betreiben Raumfahrt natürlich nicht als Hobby, sondern verfolgen damit handfeste wirtschaftliche Interessen: Profite versprechen Transporte von Menschen und Gütern zum und vom Mond, Weltraumtourismus mit Besuchen von Mondhotels und vor allem der Abbau und die Nutzung von Rohstoffen auf dem Mond. In den USA und China wird längst an Verfahren gearbeitet, aus Mondgestein Rohstoffe zu gewinnen, die die Versorgung eines ständigen Außenpostens auf der von Kratern übersäten Himmelskugel sichern sollen. Geradezu als heiliger Gral gilt die Gewinnung des auf der Erde kaum vorkommenden Helium-3, das als Treibstoff in Fusionsreaktoren - so die Erzählung - die wachsenden Energieprobleme auf der Erde lösen könnte, indem die Energie direkt in Strom umgewandelt würde. Das verspricht Reichtum wie man ihn nur von Erdöl-Staaten kennt. Und obwohl die Verfahren, das Isotop tatsächlich zu einer Energiequelle zu machen, bestenfalls in einigen Jahrzehnten realisierbar erscheinen, wenn überhaupt, so ruft die Aussicht auf beispiellose Profite alle großen Raumfahrtnationen und auch potente Privatunternehmer auf den Plan.

Streit um den Mond und der "alte Fritz"

Angesichts dessen wird die große Zeit der Weltraumrechtler noch kommen. Einzelne Fälle sind allerdings schon vor Gericht gelandet. Der Bekannteste ist vielleicht der Fall von Dennis Hope. Man könnte den Mann aus Kalifornien als den ersten Immobilienmakler auf dem Mond bezeichnen. Hope ließ sich Anfang der 1980er-Jahre in einer Bezirksbehörde als Eigentümer des Mondes registrieren. Er berief sich dabei auf ein Gesetz aus Goldgräberzeiten, in dem der Erwerb von Niemandsland geregelt ist. Demnach gehört das Land demjenigen, der als erster seine Claims absteckt. Die Behörde sah offenbar keinen Grund, dem zu widersprechen, und so begann Hope mit dem Verkauf von Parzellen auf dem Mond: 444 Hektar, 30 Dollar pro Hektar, großartige Aussicht auf den blauen Planeten.

Doch ein Mann aus dem fernen Westfalen spuckte dem findigen US-Unternehmer in die Suppe. Als Martin Jürgens aus Westerkappeln in einer Zeitung von den Aktivitäten Hopes las, schrieb er dem Amerikaner einen geharnischten Brief und informierte ihn, dass der Mond schon seit langem seiner Familie gehöre. Und skurriler Weise konnte Jürgens sogar ein Dokument vorlegen, dass den Besitz beurkundet. Die Urkunde wurde ausgestellt am 15. Juli 1756 auf einen Mann namens Aul Jürgens aus Schwedisch-Pommern und belegt, dass kein Geringerer als der Preußenkönig Friedrich der Große den Mond dem Vorfahren des streitbaren Westfalen sozusagen am Vorabend des Siebenjährigen Krieges geschenkt hat - wohl aus Dankbarkeit für Heilerdienste, die man heutzutage vielleicht in der Psychologie ansiedeln würde. Jürgens soll im "alten Fritz" nämlich die "Kraft des Standhaltens und Aushaltens" geweckt haben. Deutsche Gerichte mussten sich tatsächlich mit dem Fall beschäftigen und befanden schließlich, dass kein Staat und keine Privatperson sich als Eigentümer des Mondes aufspielen dürfte.

Donald Trump fordert Weltraumrecht heraus

Dennis Hope ließ sich davon übrigens nicht weiter beeindrucken. Er betreibt weiterhin den Verkauf von Grundstücken im Weltraum. Dass die Besitzansprüche der "Lunar Embassy", so der Name seines Unternehmens von keiner rechtlichen Institution anerkannt werden, schert ihn dabei nicht weiter. In dieser Haltung ist er übrigens in prominenter Gesellschaft. Denn die vom noch amtierenden US-Präsident Donald Trump forcierte Gründung der United States Space Force lässt sich kaum mit dem Grundsatz aus dem Weltraumvertrag von 1967, wonach die Nutzung des Weltraums nur zu friedlichen Zwecken erfolgen darf, in Einklang bringen.