Das wirst du nicht für möglich halten!" Mit diesen Worten soll Sander Herfst, ein junger Wissenschaftler im Team des Virologen Ron Fouchier, im vergangenen Juli in das Büro seines Bosses im Erasmus Medical Center in Rotterdam gestürmt sein. "Wir haben ein H5N1-Virus, das über die Luft übertragbar ist." Um sich von dem Schock zu erholen, hätten sie beide erst einmal ein Bier gebraucht, erzählt Fouchier der "New York Times".

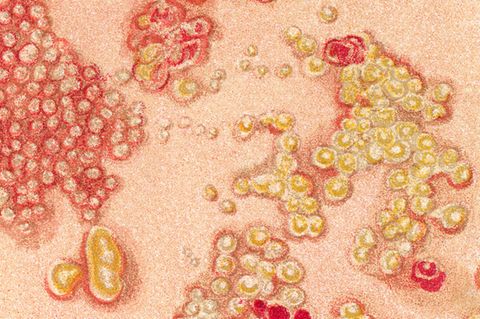

Was war passiert? In ihrem Versuchslabor hatten die Virologen einen der gefährlichsten bekannten Grippeerreger noch gefährlicher gemacht - indem sie ihn genetisch veränderten. Dabei ist das H5N1-Virus schon in seiner natürlichen Form eine Bedrohung für den Menschen. Mehr als die Hälfte der Infektionen mit dem Vogelgrippeerreger führt zum Tod. Bisher haben sich jedoch nur selten Menschen angesteckt, und wenn doch, kann das Virus kaum von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Dieser genetisch veränderte Erreger verbreitet sich allerdings so leicht wie ein Schnupfen - per Tröpfcheninfektion. Solch ein hoch ansteckendes Virus könnte im schlimmsten Fall eine Pandemie mit Millionen Toten auslösen.

Was die Wissenschaftler besonders schockierte: Die Verwandlung des Virus sei relativ leicht gewesen, sagt Fouchier. Zwei Forscherteams hatten zunächst drei Mutationen in das Erbgut des Virus eingeführt. Dann infizierten sie Labor-Frettchen und entnahmen ihnen anschließend diesen veränderten Erreger, um andere Versuchstiere in direktem Kontakt anzustecken. Nach nur wenigen Durchläufen war das Virus zwei weitere Male auf natürliche Weise mutiert. Besonders beängstigend: Drei von vier Frettchen erkrankten plötzlich auch dann, wenn ein infiziertes Tier nur im Nachbarkäfig saß.

Was darf Forschung?

Seine Arbeit hatte Fouchier bereits im September auf einer Konferenz in Malta vorgestellt. Veröffentlichen darf er die Studie bis jetzt allerdings nicht, denn es gibt Bedenken, dass die Daten über das Virus von Terroristen zum Bau von Biowaffen missbraucht werden könnten. Wissenschaftler befürchten auch, dass der Erreger aus dem Labor entweichen könnte.

Wie weit darf also die Freiheit der Forschung gehen? Fouchier selbst rechtfertigt sein Vorgehen damit, dass auch in der Natur Mutationen auftreten können, die das Virus ansteckender machen. Seine Studie könne dazu beitragen, die Öffentlichkeit zu schützen, sagte er der "New York Times" in einem Interview. Je mehr man über die Wandlungsfähigkeit des Virus wisse, desto besser könne man es überwachen und Impfstoffe testen, bevor der Ernstfall eintrete.

Andere Experten sehen die Veröffentlichung der Studie kritisch. Das amerikanische Gremium für Biosicherheit (NSABB) hatte bereits vergangene Woche Wissenschaftler und Fachjournale aufgefordert, den genauen Versuchsaufbau unter Verschluss zu halten und das Experiment nur grob zu beschreiben. Die Fachblätter "Science" und "Nature" bei denen Fouchier und seine Kollegen die Studie veröffentlichen wollen, halten sich an diese Empfehlung - ebenso Fouchier, der inzwischen eine entschärfte Version seiner Studie eingereicht hat.

Richtig findet er das Vorgehen aber nicht. Und auch die Chefredakteure der beiden Fachjournale fordern, dass zumindest andere Virologen einen Zugang zu den Daten erhalten sollten. "Das Wissen über diese Mutationen muss in die Hände der Menschen gelangen, die Forschung dazu betreiben", sagt Fouchier.

Brisante Daten

Auch der deutsche Biowissenschaftler Thomas Mettenleiter vom Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald sieht die Entscheidung des Gremiums kritisch. "Eine wissenschaftliche Veröffentlichung ohne Details halte ich für wenig hilfreich" sagt er. "Die Autoren sollten sich eher entscheiden, die Veröffentlichung freiwillig zurückzuziehen, bis eine andere Lösung gefunden wird." Der Tierseuchenexperte bezweifelt auch, dass es so einfach ist, das Virus nach dieser Anleitung nachzubauen. Zwar räumt er ein, dass die Informationen in falsche Hände gelangen könnten. "Ich warne aber vor Hysterie. Es kann nicht jeder so einfach aus dem Bausatz ‚sein' Virus basteln."

Zudem wisse bisher niemand, ob der im Experiment entstandene Erreger in der natürlichen Umwelt überhaupt überleben könnte. "Von allein hat es das Virus seit seinem ersten Auftreten 1996 bisher glücklicherweise ja nicht geschafft hat, sich so zu verändern, dass es leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann", sagt Mettenleiter. Das amerikanische NSABB-Gremium überlegt mittlerweile sogar, zu einem freiwilligen Moratorium aufzurufen. Danach sollen solange keine Studien zu von Mensch zu Mensch übertragbaren H5N1-Grippeviren veröffentlicht werden, bis ein internationales Übereinkommen gefunden ist, wie mit solch brisanten Daten umgegangen werden soll.

Ähnliche Studien in Arbeit

Denn Fouchier ist nicht der einzige, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Mehrere Forschergruppen arbeiten derzeit an ähnlichen Studien und könnten bald Ergebnisse veröffentlichen. Während der Diskussion um Fouchiers Studie erschien etwa kürzlich fast unbemerkt ein Artikel der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention in der Fachzeitschrift "Virology". Er beschreibt ebenfalls Veränderungen an Genen des H5N1-Virus, durch die eine Übertragung des Erregers an Versuchstieren einfacher wird. Die Studie ging zwar lange nicht so weit wie die aktuelle, um die die Debatte entbrannt ist, doch für den Virologen Mettenleiter zeigt sich daran ein grundsätzliches Problem: "Wo sollte der Strich gezogen werden? Welche Studie sollte durchgeführt und publiziert werden, und welche sollte unterbleiben?"

Die Idee eines Moratoriums findet der Virologe deshalb gar nicht schlecht. Es könne etwas Ruhe in die Situation bringen und erlauben, dass sich die Wissenschaftler über das weitere Vorgehen abstimmen. Auch die NSABB ist optimistisch, dass Forscher und Fachjournale zustimmen werden. Selbst die Weltgesundheitsorganisation soll nun mitdiskutieren.

Doch ob das Moratorium Monate oder Jahre umfassen wird, kann niemand absehen - und auch nicht, ob es überhaupt möglich sein wird, staatenübergreifend eine Lösung zu finden. Mettenleiter sieht ohnehin eher nationale Zulassungsbehörden in der Pflicht. Und letztlich immer den Forscher selbst. "Primär liegt die Verantwortung bei demjenigen, der die Experimente durchführt", sagt er.