Die Vogelgrippe ist eine Tierseuche. Bauern in Europa kennen sie seit hundert Jahren: unter dem Namen Geflügelpest. Immer wieder werden deswegen massenhaft Enten, Gänse, Puten oder Hühner gekeult. Human-Mediziner nennen dieselbe Krankheit "aviäre Influenza", Vogelgrippe. Menschen erkranken daran eher selten. Doch Wissenschaftler vermuten, dass der Erreger auch für den Menschen gefährlich werden könnte: sobald er sich mit menschlichen Grippeviren kreuzt. Denn beide Virentypen sind sich recht ähnlich.

Vogelgrippe wird von dem Virus H5N1 ausgelöst. Dieser Keim gehört zur Gruppe der Grippeviren, genauer: zu den Influenza-A-Viren. Mit H und N werden die beiden wichtigsten Eiweiße abgekürzt, die an der Virenhülle sitzen: das Hämagglutinin und die Neuraminidase. Forscher haben die jeweiligen Hüll-Eiweiße einfach durchnummeriert, das Vogelgrippe-Virus besitzt das Hämagglutinin Nummer 5 und die Neuraminidase 1. Es gibt aber auch andere Subtypen, zum Beispiel H3N2 oder H1N1 - das sind herkömmliche Grippe-Erreger, die den Menschen häufig befallen.

Bislang erkranken Menschen selten an dem Vogelgrippe-Virus H5N1. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es weltweit etwas mehr als 300 Fälle, davon keiner in Deutschland. Zu unterschätzen ist eine Vogelgrippe-Infektion aber nicht: Mehr als 60 Prozent der Infizierten sterben.

Das Virus lauert im Vogelkot

Bedrohlich wird die Situation erst dann, wenn sich das Virus genetisch so verändert, dass es auch den Menschen leicht infizieren kann. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Mutation ist hoch, doch niemand weiß, wann H5N1 sich verändern wird.

"Grund zur Besorgnis besteht erst, wenn der Erreger dazu fähig ist, sich effizient von Mensch zu Mensch auszubreiten", sagt Winfried Kern, Infektionsexperte am Universitätsklinikum Freiburg. Bislang sind nur zwei Fälle bekannt, in denen ein Mensch andere Menschen ansteckte: einer wurde 2004 in Thailand dokumentiert, ein anderer 2006 in Indonesien. "Damit sich das Virus effektiv übertragen kann, muss es sich erst noch besser an den Menschen anpassen", sagt Kern.

Die Gefahr, sich durch Geflügel oder Wildvögel anzustecken, ist sehr gering. Dazu müssen Menschen nah an die Tiere herankommen. In Asien ist das Infektions-Risiko größer: Dort leben Mensch und Geflügel oft auf kleinstem Raum zusammen. Die Erreger finden sich vor allem im Vogelkot. Sie können durch Einatmen oder durch Kontakt mit den Händen in den menschlichen Körper gelangen.

Symptome

Erkrankt ein Mensch an Vogelgrippe, bemerkt er zunächst die üblichen Symptome einer schweren Grippe: Hals-, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Fieber.

Später folgen Husten und Atemnot.

Untypisch für eine Grippe, aber typisch für eine Vogelgrippe sind folgende Anzeichen: Erstens verschlechtert sich der Zustand von Tag zu Tag, im weiteren Verlauf entzündet sich häufig die Lunge.

Zweitens stellen sich Übelkeit, Erbrechen und Durchfall ein. In seltenen Fällen haben die Betroffenen Brustschmerzen. Es kann auch vorkommen, dass Blut aus der Nase läuft oder der Rachen blutet. Die Vogelgrippe kann tödlich enden.

Experten schätzen, dass es nach einer Ansteckung etwa vier bis sieben Tage dauert, bis sich die ersten Symptome zeigen.

Diagnose

Um festzustellen, ob Sie sich mit dem Vogelgrippevirus angesteckt haben, wird Sie der Arzt zunächst befragen: ob Sie Kontakt mit kranken oder toten Vögeln hatten, ob Sie in den vergangenen Tagen halbgares oder rohes Geflügel gegessen haben, oder ob Sie erst kürzlich ein asiatisches Land bereist haben. Sollten Sie einen oder mehrere dieser Punkte bejaht haben, besteht der Verdacht, dass es sich tatsächlich um Vogelgrippe handeln könnte.

Anschließend wird die Ärztin Ihren Körper untersuchen und Ihnen Blut abnehmen. Würde die Laborantin feststellen, dass in Ihrem Blut zu wenig weiße Blutkörperchen und nur wenige Blutplättchen schwimmen, spräche das für eine Infektion mit Viren.

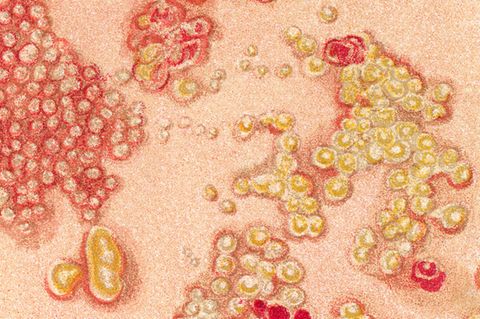

Will Ihr Arzt sichergehen, muss er spezielle Tests in Auftrag geben. Spezial-Labore können Ihr Blut, Ihr Nasensekret oder Ihren Auswurf detaillierter untersuchen. Zum Beispiel kann dort festgestellt werden, ob sich Partikel des Vogelgrippe-Virus finden lassen. Das kann mit gentechnischen Methoden gemacht werden, mit dem Elektronenmikroskop oder mit speziellen immunologischen Verfahren wie einem Antigen-Nachweis.

Therapie

Falls Sie sich in Zukunft mit dem Vogelgrippe-Virus anstecken sollten, stünden Ihnen nur zwei Wirkstoffe als Arznei zur Verfügung: Oseltamivir und Zanamivir. Beides sind Virenblocker. Sie hemmen ein spezielles Enzym, das die Viren brauchen, um sich zu vermehren: die Neuraminidase. Deshalb werden die Medikamente als Neuraminidase-Hemmer bezeichnet. Studien zeigen, dass Neuraminidase-Hemmer Viren zwar daran hindern können, sich zu verbreiten. Aber ganz gesund machen die Medikamente nicht. Sie lindern nur die Symptome. Zudem haben die Arzneien Nebenwirkungen. Zu den schweren gehören Krampfanfälle, Halluzinationen und Verwirrtheit.

Weil keine anderen Medikamente gegen die Vogelgrippe zur Verfügung stehen, sind Oseltamivir und Zanamivir die einzige Hoffnung. Regierungen, auch die deutsche, haben schon Vorräte angelegt, um bei einem größeren Ausbruch gewappnet zu sein.

Bei einer harmlosen Erkältung oder eine normalen Grippe sollten Sie diese Medikamente nicht nehmen. Denn Viren können sich darauf einstellen, sie können immun gegen die Arznei werden. In Indonesien haben Infektionsmediziner bereits resistente Vogelgrippe-Viren nachgeweisen können. Die beiden erkrankten Kinder mussten deshalb sterben - trotz einer Behandlung mit Oseltamivir.

Eine vorzeitige Impfung hilft nur wenig

Impfstoffe können vor Viren-Attacken schützen. Aber nur dann, wenn die Vakzine genau auf die Erreger abgestimmt sind. Das stellt die Impfstoff-Hersteller bei der Vogelgrippe vor ein Problem: Noch ist das Virus nicht so mutiert, dass es den Menschen stark bedroht. Um vor der gefährlichen Mutante schützen zu können, müsste man sie kennen. Erst dann können Pharmazeuten einen passenden Impfstoff produzieren.

Das bedeutet: So lange das Vogelgrippe-Virus nicht mutiert, bleibt eine Impfung sinnlos, auch eine normale Grippe-Impfung schützt Sie nicht. Die Pharma-Unternehmen beginnen erst dann, Impfstoffe gegen die Vogelgrippe herzustellen, wenn der bedrohliche Erreger da ist. Ob und wie das Vogelgrippe-Virus sich wandelt, beobachtet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie unterhält Labore auf der ganzen Welt und analysiert ständig die aktuelle Lage.

Tipps

Berühren Sie keine kranken oder toten Vögel: Neben der Vogelgrippe können sie verschiedene andere Krankheiten übertragen. Informieren Sie das zuständige Veterinäramt, die Gemeindeverwaltung oder die Polizei über Ihren Fund.

Sollten Sie mit einem infizierten Vogel oder dessen Kot in Kontakt gekommen sein, waschen Sie sich die Hände gründlich mit Wasser und Seife. Reinigen Sie auch Ihre Kleidung.

Essen Sie kein rohes oder halbgares Fleisch. Braten oder kochen Sie Geflügel und Eier gründlich durch, denn bei 70 Grad Celsius wird das Vogelgrippe-Virus zerstört.

Waschen Sie sich vor dem Essen gründlich die Hände.

Sie können sich gegen die normale Grippe, die Influenza, impfen lassen. Das ist sinnvoll, wenn Sie häufig Kontakt zu Geflügel haben. Das schützt Sie zwar nicht vor der Vogelgrippe. Aber die Impfung verhindert möglicherweise, dass eine gefährliche Vogelgrippe-Variante überhaupt erst entstehen kann.

Expertenrat

Professor Winfried Kern vom Universitätsklinikum Freiburg beantwortet Ihre Fragen:

Hilft eine normale Grippe-Impfung auch gegen die Vogelgrippe?

Auch wenn der Impfung immer wieder ein Schutz vor der Vogelgrippe nachgesagt wird: Sie schützt nicht. Das menschliche Grippevirus hat auf seiner Oberfläche andere Strukturen, andere Antigene, als das Vogelgrippe-Virus. Der Impfstoff kann das Virus demnach nicht wirkungsvoll bekämpfen. Im Übrigen: Wenn wir heute schon wüssten, wie das Vogelgrippevirus aussehen wird, das uns irgendwann bedrohen könnte, hätten wir dagegen längst einen passenden Impfstoff entwickelt.

Was halten Sie von Oseltamivir und Zanamivir?

Diese Wirkstoffe sind nicht die Retter der Menschheit, soviel steht fest. Sie werden im Falle einer Pandemie dazu führen, dass es nicht so viele Opfer gibt. An der Gesamtzahl der Infizierten werden aber auch diese Neuraminidase-Hemmer sehr wenig ändern.

Neues aus der Forschung

An neuen Impfstoffen gegen das gefürchtete Vogelgrippevirus arbeiten zurzeit verschiedene Pharma-Unternehmen. Novartis, Glaxo Smith Kline und Solvay Pharmaceuticals wollen in Zukunft auf Hühnereier bei der Produktion verzichten: Im Ernstfall stünden dann schneller Impfstoffe bereit. Zwar gibt es bereits Präparate, die für Deutschland zugelassen sind, allerdings dauert deren Produktion etwa 11 bis 22 Wochen. Das ist wahrscheinlich zu lang, wenn der Ernstfall - eine Vogelgrippe-Epidemie - eintritt.

Bisher nutzen Pharmazeuten bebrütete Hühnereier für die Impfstoff-Herstellung. In solchen Eiern wachsen die Virenbestandteile heran, die die Vakzine ausmachen. Die künstlich abgeschwächten Virenbestandteile sollen das menschliche Immunsystem anregen, passende Abwehrstoffe zu bilden.

Tritt der Ernstfall ein, müssen sofort Millionen von Impfdosen bereitstehen. Dann könnte sich die herkömmliche Methode als zu langwierig herausstellen. Denn die benötigten Eier müssen stets frisch gekauft und künstlich bebrütet werden. Zudem müssen sie in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

Zell-Linien in großen Bottichen

Schneller lassen sich Impfstoffe mithilfe von Zell-Linien herstellen. Das sind Ansammlungen stets gleicher, im Labor vermehrter Zellen, deren biologische Eigenschaften genau bekannt sind. Solche Zell-Linien werden steril in großen Behältern gehalten. Sie müssen weder frisch gekauft werden noch sind Nachschub-Probleme zu erwarten. Denn die Zellen lassen sich in großen Mengen vorab vermehren und anschließend lagern.

Will ein Pharma-Unternehmen einen Impfstoff gegen die Vogelgrippe herstellen, steht es vor einem generellen Problem: Noch ist das Vogelgrippe-Virus nicht besonders bedrohlich für den Menschen. Erst wenn der Keim mutiert, könnte er für uns gefährlich werden. Impfstoffe schützen aber nur dann zuverlässig, wenn sie genau auf den betreffenden Erreger abgestimmt sind. Das bedeutet: Weil noch niemand weiß, wie der Erreger in Zukunft aussehen wird, kann man jetzt noch keine wirkungsvolle Vakzine herstellen. Mit der Produktion kann erst begonnen werden, wenn die Bedrohung durch das Virus da ist. Deshalb ist es wichtig, dass der Impfstoff schnell hergestellt werden kann.

Impfstoffe können schlecht auf Vorrat produziert werden

Eine Vorab-Produktion würde den Impfschutz schmälern. Denn als Vorbild für eine Vakzine steht nur das derzeit existierende Vogelgrippe-Virus bereit. Ein solcher Impfstoff kann zwar ein wenig schützen, aber nicht in dem Maße, wie es eine passgenaue Vakzine könnte.

Impfstoffe, die auf Verdacht hergestellt werden, nennen Fachleute "präpandemische Vakzine". Ein entsprechendes Präparat stellt derzeit das Unternehmen Sanofi-Aventis für die amerikanische Regierung bereit. Im Ernstfall soll damit die Bevölkerung der USA geimpft werden.

Für Deutschland sind zwei Impfstoffe gegen die Vogelgrippe zugelassen, einer vom Hersteller GlaxoSmithKline, ein anderer von Novartis. Beide Präparate sind so genannte "pandemische Wirkstoffe": Sie werden genau auf das Profil des zukünftig auftauchenden Erregers abgestimmt sein. Denn beide Unternehmen werden erst dann mit der Produktion beginnen, wenn sich das Virus zu einer bedrohlichen Variante entwickelt hat. Diese zugelassenen Impfstoffe werden nach der herkömmlichen Hühnerei-Methode hergestellt.

Wann die Produktion der Impfstoffe anlaufen wird, entscheidet die Weltgesundheitsorganisation WHO: Sie beobachtet und analysiert ständig die aktuelle Lage und untersucht, ob das Vogelgrippe-Virus bereits so mutiert ist, dass sich Menschen schnell und leicht anstecken können.