Das Echo war gewaltig. Noch keine 100 Tage ist Bundespräsident Horst Köhler im Amt und schon hat er mit einigen wenigen Sätzen eine Kontroverse über die Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Deutschland angestoßen. Allem Anschein nach war dies nicht etwa eine unbedachte Äußerung in der Einarbeitungsphase, sondern der gezielte Versuch, etwas in Bewegung zu setzen. Im Bundespräsidialamt freut man sich inzwischen nach der Aufregung des Wochenendes, dass der Debattenanstoß gelungen ist und dass auch zunehmend der Wortlaut des Interviews zur Kenntnis genommen wird.

Die Debatte hatte sich zunächst - oft ohne Kenntnis des Wortlauts - auf den Ost-West-Gegensatz konzentriert. Was Köhler dem "Focus" sagte, ist zunächst einmal die Feststellung des Ist-Zustandes: Überall in Deutschland gebe es große Unterschiede in den Lebensverhältnissen. "Wer sie einebnen will, zementiert den Subventionsstaat." Der Jenaer Staatsrechtlers Matthias Ruffert unterstützte diese Sichtweise. Die Regierung habe keine rechtliche Pflicht zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. "Das haben wir im Grundgesetz nicht, auch nicht nach der Wiedervereinigung."

Enttäuschte Hoffnungen der Ostdeutschen

Ihre Brisanz erhielten die Äußerungen freilich vor dem Hintergrund der enttäuschten Hoffnungen der Ostdeutschen, der wirtschaftlichen Misere in vielen Regionen der neuen Länder und den dort besonders heftigen Protesten gegen die Einschnitte der Arbeitsmarktreform. Dabei wurde aber vielfach übersehen, dass Köhler die Zusagen für den Aufbau Ost mit keinem Wort in Frage stellte.

Die Angleichung der Lebensverhältnisse bleibt ein hehres Ziel der Politik, deren Verwirklichung freilich noch keiner Bundesregierung gelungen ist. Auch die in das Grundgesetz von der Großen Koalition in den 60er Jahren eingefügten Gemeinschaftsaufgaben - etwa der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur - haben dies nicht erreicht. Sie trugen aber andererseits mit ihrer Mischfinanzierung auch zur Politikverdrossenheit bei, weil immer mehr verwischt, wer für was zuständig ist. Ein Thema, das Köhler in dem "Focus"-Interview ebenfalls ansprach.

Mit seinen Feststellungen löste Köhler ein Versprechen nach seiner Wahl ein: "Der Bundespräsident soll nicht schweigen, wenn es erkennbare große Probleme gibt." Dass er sich Sorgen um die Zustände in Deutschland macht, hat er schon gleich nach seiner Wahl am 23. Mai kundgetan. In einem unmittelbar danach publizierten Interviewbuch sagte Köhler: "Ich nehme für mich in Anspruch, nicht im Theoretischen oder Grundsätzlichen zu verharren. Die Menschen brauchen Lösungen für die ganz konkreten Probleme."

Hohe Erwartungen an seine Amtszeit

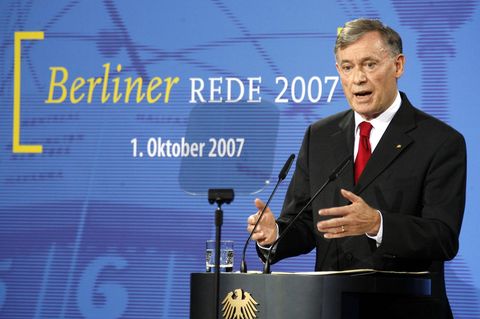

Ein Bundespräsident kann sich im Grunde genommen zu allem äußern. Wo er die Grenze zur Tagespolitik überschreitet, ist oft nicht so klar auszumachen. Nicht alle Einlassungen der Bundespräsidenten gefallen der Politik. So prangerte Richard von Weizsäcker die "Machtversessenheit und Machtvergessenheit" der Parteien an. Roman Herzog erregte mit seiner "Ruckrede" viel Aufmerksamkeit, wenngleich der Ruck bis heute ausgeblieben ist. Und Köhlers direkter Vorgänger Johannes Rau machte den Egoismus und die Verantwortungslosigkeit der Eliten in Politik und Wirtschaft für die Vertrauenskrise in Deutschland verantwortlich. Köhler, der notfalls auch unbequem sein will, hat die Erwartungen an seine Amtszeit hochgelegt. Fortsetzung folgt am 3. Oktober. Am Nationalfeiertag will er sich in Erfurt zur deutschen Einheit äußern.

Unterdessen nannte Klaus von Dohnanyi die Deutschen "Ein Volk von Wortklaubern". Der Zorn wurde bei seinem Deutschlandfunk-Interview am Montag deutlich hörbar. Der SPD-Politiker, Sprecher des Regierungsarbeitskreises Ost und frühere Hamburger Bürgermeister ließ eine Philippika gegen "diese Oberflächendiskussionen in Deutschland", gegen Haarspalterei und politische Korrektheit im Ost-West-Diskurs los.

Dohnanyi wetterte: "Ich mag diese Oberflächendiskussionen nicht mehr." Nötig sei im Osten eine ehrliche Lagebeschreibung, "eine Konzentration der Finanzen auf die Wirtschaft und nicht auf die Straßen". Die gebe es jetzt im Emsland wie im Osten, und die führten zu Arbeitsplätzen an anderer Stelle.

Der "Elder Statesman", der keine Wahlkampfrücksichten mehr nehmen muss, wurde deutlich: "Aufhören", forderte er, "mit diesem Bereich politischer Korrektheit." Die Arbeitslosigkeit im Osten sei doppelt so hoch wie im Westen. "Das bringen wir nicht weg, indem wir darüber streiten, ob das Gleiche gleichwertig oder wie auch immer die Lebensverhältnisse sind." Vielmehr müsse man "Betriebe aufbauen, eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern zu Stande bringen, auch wenn die Länder-Ministerpräsidenten da vielleicht protestieren, das muss der Bund eben durchsetzen, und eine straffere Führung im Bund über den Aufbau Ost".

Hintertür bleibt offen

Zustimmung erhielt Köhler von Wirtschaftsforschern, Chefvolkswirten und von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker. Der forderte im ZDF auch die Parteien auf, "in erster Linie die Probleme zu lösen und nicht zu instrumentalisieren". Koalitionäre gingen dagegen auf Distanz. Vize-Regierungssprecher Thomas Steg beispielweise ließ es sich nicht nehmen, die regierungsamtliche Position zu verkünden: Es bleibe bei Maßnahmen zu der vom Grundgesetz geforderten "Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet". Er berief sich auf Artikel 72,2 und 106,3,4. In letzterem ist sogar von "Einheitlichkeit" die Rede. Aber er hielt sich eine Hintertür offen: "Ob sich der Bundespräsident durch die Berichterstattung richtig wiedergegeben fühlt, wird er selbst entscheiden."

Ausdrücklich steht das indes nicht in der Verfassung. Es gibt keinen Artikel, der dies etwa nach der Wiedervereinigung zu einem Staatsziel erhoben hat, wie die Äußerungen nahe legen. Allenfalls "torsenhaft", so der Grundgesetz-Kommentar von Maunz/Dürig, taucht an verschiedenen Stellen der Verfassung der Gedanke auf, dass die Unterschiede zwischen den Länder eingeebnet werden müssen.

So findet sich in der Verfassung in Art. 106 Absatz 3 Satz 4 der Hinweis auf die "Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse". In der Bestimmung geht es aber lediglich um die Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und den Ländern insgesamt. Und die soll, so das Grundgesetz, sich eben darin orientieren, wie der Bedarf der Länder ist - und nicht mehr oder weniger.

Die Köhler-Kritiker können zudem auf Art. 72 verweisen. Die Norm regelt, wann der Bund Gesetze im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung erlassen darf. Und bis 1994 konnte dies der Bund bereits, um "Einheitlichkeit" der Lebensverhältnisse zu gewährleisten. Schon Anfang der 90er Jahre war vielen Experten aber aufgefallen: Nach dieser Vorschrift hätte der Bund angesichts der großen Unterschiede im wiedervereinigten Deutschland im Prinzip immer das Vorrecht in der Gesetzgebung gehabt. Das sollte so aber nicht bleiben. Das Grundgesetz wird entsprechend geändert.

"Sperre gegen eine ausufernde Bundesgesetzgebung"

Der Bund kann seitdem erst tätig werden, wenn "die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" sein Eingreifen erforderlich macht. "Gleichwertige" Lebensverhältnisse, da sind sich die Kommentatoren einig, bedeutet dabei weniger als "einheitliche" Lebensverhältnisse. Der Bund muss seit 1994 Ungleiches unter den Ländern eher tolerieren. Aber auch der neue Art. 72 ist eben keine Staatszielbestimmung, wie der Hannoveraner Finanz-Professor Stefan Homburg sagt. "Der 72 ist nur eine Sperre gegen eine ausufernde Bundesgesetzgebung."

SPD-Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering nannte die Aussagen des Staatsoberhaupts "ausgewogen". Richtig scharf, wenn auch nicht gegen Köhler, wurde Münteferings Stellvertreter Joachim Poß: Er kritisierte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, die Köhlers Äußerungen verteidigte und in Zusammenhang mit "Wettbewerbsföderalismus" brachte. Mit Bezug auf den Verfassungsauftrag meinte er: "Dass sich starke Kräfte in der Union und der FDP lieber heute als morgen von diesen verfassungsmäßigen Grundlagen unseres Gemeinwesens verabschieden möchten, wird schon seit einiger Zeit immer deutlicher."