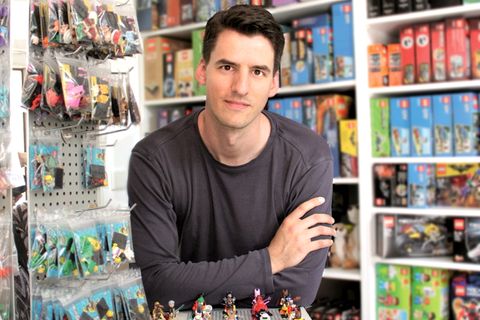

Fritz Bringmann erinnert sich noch genau, wann er das erste Mal Ungerechtigkeit erfahren hat. "Das war 1924. Damals war ich 6 Jahre alt", sagt der 86-Jährige, der heute in Aukrug (Schleswig-Holstein) lebt. "Damals bekam ich jeden Tag drei Rohrhiebe von meinem Lehrer. Das sind die Anfänge gewesen." Schon sein Großvater und sein Vater waren Sozialdemokraten und deshalb waren Fritz und seine sieben Brüder dem monarchistischen Lehrer ein Dorn im Auge. Unter dem Titel "Erinnerungen eines Antifaschisten 1924-2004" stellt Bringmann, der viele Jahre lang Generalsekretär der internationalen Lagergemeinschaft des KZ Neuengamme war, in Hamburg jetzt seine Autobiografie im Konkret Literatur Verlag vor.

"Ich möchte, dass nachfolgende Generationen wissen, was damals geschehen ist, damit es nicht in Vergessenheit gerät", sagt der freundliche alte Herr, der auch Landesvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes war. Unermüdlich hat er jungen Menschen von seinen Erlebnissen berichtet, "damit so etwas nie wieder passiert". Mit 17 Jahren wurde er das erste Mal von der Gestapo verhaftet, gefoltert und später in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Neuengamme inhaftiert. Wegen seiner kommunistischen Vergangenheit stand er in den 50er Jahren mehrmals vor Gericht. Erst im Jahr 2000 endete eine politische Affäre um die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.

Buch-Tipp

Fritz Bringmann: "Erinnerungen eines Antifaschisten 1924-2004", Konkret Literatur Verlag, 280 S., 14,50 Euro, ISBN 3-89458-231-6

Vom Gefängnis ins "Umschulungslager"

1931 machten die Bringmann-Brüder erste Erfahrungen mit den Nationalsozialisten, die damals als wilde Horden durch das Lübecker Arbeiterviertel liefen und sie verprügelten. Trotzdem verteilten sie weiter Flugblätter und riefen zum Widerstand auf. Mit 15 Jahren wurde Fritz Bringmann Mitglied in der "Sozialistischen Arbeiterjugend" (SAJ), "weil die einen Literaturzirkel hatten". "Dort lernte ich humanistische Schriftsteller wie Thomas und Heinrich Mann kennen, von denen ich bis dahin noch nie etwas gehört hatte - obwohl ich in Lübeck wohnte." Als er 1935 Parolen an eine Häuserfront malen will, wird er von der Gestapo verhaftet. Wegen "Hausfriedensbruch" kam er für ein Jahr ins Gefängnis Fuhlsbüttel, danach ins "Umschulungslager" Sachsenhausen.

"Da standen Baracken aus Holz, zur Begrüßung mussten wir Sport treiben - wie die SS ihn verstand." 140 Häftlinge gab es pro Baracke, geschlafen wurde auf Strohsäcken. Jeden Tag mussten die Häftlinge ausrücken, um unmenschliche Arbeit zu verrichten - Rodungsarbeiten, Planierarbeiten. Nach vier Monaten brach der damals 18-Jährige zusammen und kam auf die Krankenstation. "Ohne die große Solidarität der Häftlinge hätte ich das nicht überlebt", sagt Bringmann. In dieser Zeit begeisterte er sich für die Kommunisten, "weil sie den Widerstand organisierten und Solidarität lebten." Er wird Sanitäter, muss erleben, wie die SS-Ärzte mit den Häftlingen umgehen, kann aber auch einige vor dem Tod retten, weil er sich weigert, ihnen Todesinjektionen zu verabreichen.

"Dieses Schreien und dieses Stöhnen werde ich nie vergessen"

"Das Schlimmste war mein erstes Weihnachten in Sachsenhausen", erinnert sich Bringmann. Sieben Häftlinge waren entflohen, zwei von ihnen wurden wieder aufgegriffen und an Pfähle gebunden. "Dieses Schreien und dieses Stöhnen werde ich nie vergessen." Eines seiner schönsten Erlebnisse hatte er bei der SS-Baubrigade in Osnabrück. Nach einem Bombenangriff mussten die Häftlinge helfen, Verschüttete zu bergen. "Da waren plötzlich Mütter und Kinder, die uns Brot und Obst brachten, obwohl das die SS verboten hatte." Dieses Erlebnis sei vor allem für die ausländischen Häftlinge sehr wichtig gewesen. "So konnten sie sehen, dass es in Deutschland auch noch Menschen gab, die ihnen helfen wollten."

Das KZ Neuengamme

Mehr als 55 000 der 106 000 Häftlinge haben das Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme nicht überlebt. Noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges starben zahlreiche Menschen: Am 21. April 1945 erhängten SS-Leute 20 jüdische Kinder, an denen medizinische Experimente vorgenommen worden waren. Zwischen dem 21. und 23. April wurden 13 Frauen und 58 Männer wegen Widerstands gegen die Nazis hingerichtet. Am 3. Mai, dem Tag der Kapitulation Hamburgs, kamen rund 7 000 KZ-Insassen auf Schiffen in der Neustädter Bucht bei britischen Bombardements ums Leben.

Zunächst als Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen (Brandenburg) angelegt, wurde das rund 70 Hektar große Gelände des KZ Neuengamme 1940 selbstständig und mit 80 Außenstellen eines der größten norddeutschen Lager. Viele Häftlinge mussten unter unmenschlichen Bedingungen im Klinkerwerk auf dem Lagergelände arbeiten. Andere wurden in der Rüstungsindustrie eingesetzt, mussten die Trümmer von Bombenschäden wegräumen oder Panzerschutzgräben bauen.

Die meisten Insassen waren Ausländer, unter anderem aus Russland (34 350), Polen (16 900), Frankreich (11 500), Holland (6 900), Dänemark und Belgien (je 4 800) sowie Norwegen (2 200). Gerettet wurden in Ende April 1945 mehrere tausend skandinavische Häftlinge, die vom Schwedischen Roten Kreuz in Sicherheit gebracht wurden.

Justizvollzugsanstalt sorgte für jahrelange Proteste

Bis zum 30. Juni befand sich auf dem ehemaligen KZ-Gelände nicht nur eine Gedenkstätte, sondern auch die 1948 eingerichtete Justizvollzugsanstalt Vierlande mit rund 300 Strafgefangenen - ein Grund für jahrelange Proteste. Nach der Verlegung der JVA wird die Gedenkstätte nun erweitert und bis 2005 zu einem Ausstellungs-, Begegnungs- und Studienzentrum ausgebaut.