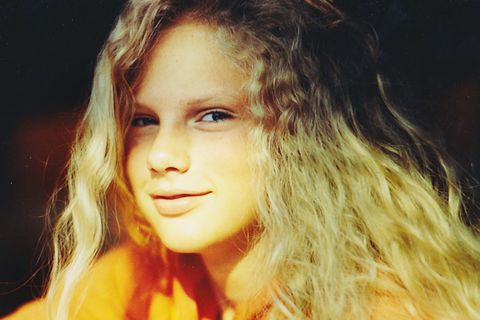

Vor einigen Jahren, als die Globalisierung allgemein noch als Verheißung angesehen wurde, schrieben Ökonomen gern über die "Superstar Economics". Die besagten, kurz gefasst, was Abba schon früher wusste: "The winner takes it all." Auserwählte Superstars können in einer vernetzten Welt abkassieren, für das globale Mittelmaß bleibt wenig übrig. Es ist kaum anzunehmen, dass diese Ökonomen bereits "Swifties" waren, als welche sich die Fans von Taylor Swift bezeichnen. Und doch ist Swift, 34, der Beleg für die Superstar-Theorie. Wo auch immer die US-Sängerin auftritt, wo auch immer ihre Songs erklingen, sie hat die Lizenz zum Superhit.

"Würde Taylor Swift 2024 eine besonders hübsche Gartenschlauchkollektion auf den Markt bringen und behaupten, das sei ihr neues Album, würde sich auch diese Ansicht durchsetzen", schrieb die "Süddeutsche Zeitung" in einer Rezension. Wie macht die Frau das? Mein Kollege Jochen Siemens hat eine Annäherung an dieses jüngste Pop-Phänomen unternommen, von Nashville bis Heidelberg. Nur eine Frage konnte selbst Siemens nicht beantworten: Ob Mrs Swift auch noch die Demokratie retten muss, etwa indem sie ihre Millionen von Fans bei der US-Präsidentschaftswahl im November zur Stimmabgabe gegen Donald Trump aufruft.

Es gehört zum Argumentationsschatz notorischer Amerikahasser, die USA seien Aggressoren, nur darauf aus, der Welt ihr Modell überzustülpen. In Wahrheit ist der Isolationismus eine mindestens ebenso starke amerikanische Neigung. Übervater George Washington riet seinen Nachfolgern, sich nicht zu sehr in auswärtige Angelegenheiten zu verstricken. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war selbst die Armee Portugals größer als die amerikanische. Deswegen verwundert es wenig, dass nach den teuren und im Rückblick weitgehend sinnlosen Kriegen in Afghanistan und Irak Amerikas Pendel wieder in Richtung Isolationismus schwang. Umso bemerkenswerter, dass der US-Kongress nun neue Milliardenhilfen für die Ukraine freigegeben hat und Amerika dem Land sogar bald ATACMS-Raketen mit hoher Reichweite liefern könnte. Das sorgt für Erleichterung auch in Berlin, wirft für Kanzler Olaf Scholz zugleich neue Fragen auf. Warum sollte er, der immer im Gleichschritt mit Biden marschieren will, nun nicht durchaus vergleichbare Taurus-Marschflugkörper liefern?

Als der stern vor einigen Monaten ein Titelgespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel führte, gab es manches Lob, aber es hagelte auch Kritik. Die ersehnte Entzauberung von Weidel sei dabei nicht gelungen, hieß es. Ohne den Kolleginnen und Kollegen unrecht tun zu wollen: Derlei "Entzauberung" war auch nach dem TV-Duell zwischen AfD-Mann Björn Höcke und CDU-Vertreter Mario Voigt nicht zu erkennen, und auch nicht, als ARD-Talkmasterin Caren Miosga verblüffend leutselig den Fraktionschef der Alternative, Tino Chrupalla, vernahm. Doch ist das überhaupt zu erwarten? Kann die Auseinandersetzung mit der AfD dank steter Wiederholung vor Augen führen, dass deren Vertreter zwar nicht wie Monster wirken, aber monströse Ideen propagieren und keine Lösungen bieten? So sehen das offenbar viele Bundesbürger, wie eine Umfrage des Instituts Forsa für den stern zeigt.