Zwei Delfine sausen heran, schnattern und kreisen um unsere Dhau. Wie bei einer Zirkusnummer schnellen sie hoch und klatschen ins Wasser, und wie eine Manege wirkt auch die kleine Bucht mit ihren Kalksteinwänden, irgendwo im Labyrinth aus Meeresarmen, Fjorden und Inselchen in der Straße von Hormus.

Die Halbinsel Musandam ist eine Exklave im Norden, vom Hauptgebiet Omans durch den Flickenteppich der Vereinigten Arabischen Emirate getrennt. Von der Hafenstadt Khasab aus sind wir mit unserer Kreuzung aus Schnellboot und Waschzuber aufs Meer getuckert. Zwanzig Gäste räkeln sich auf den mit Teppich belegten Planken. Die Boote gab es schon zu Zeiten Sindbad des Seefahrers, des wohl berühmtesten Omaners - dessen Nachfahren allerdings längst Motorboote bevorzugen. Erst für die Touristen werden wieder Dhaus gezimmert.

Vor einer kleinen Insel ankern wir und lassen uns ins warme Wasser gleiten, schweben über den Korallenstöcken. Wie ein Mobile kreisen Drückerfische, Doktorfische und leuchtend bunte Kaiserfische oberhalb des Riffs, in dem sich Seeigel und Muscheln verbarrikadiert haben.

An der Straße von Hormus

Vor wenigen Jahren war hier noch militärisches Sperrgebiet. Die Straße von Hormus ist nicht nur einer der ältesten Seewege der Welt, sondern auch immer noch einer der wichtigsten - die Meerenge liegt am Eingang zum Persischen Golf. Doch das Sultanat Oman macht sich bereit für die ersehnten Touristen; für die Menschen in der Wüste von Musandam gibt es außer dem Schmuggeln nicht viele Wege, Geld zu verdienen. Gäste finden ein Land vor, in dem sich der alte Sindbad auch heute nicht allzu fremd fühlen würde. Die Omaner leben traditioneller als manche ihrer Nachbarn etwa in Katar oder Kuwait. Wer authentisches arabisches Leben sucht, wird in diesem Reich der Wüsten, Hochgebirge und Steilküsten fündig.

Tankschiff statt mühsamer Gang zur Quelle

Am nächsten Morgen nimmt uns Bootsmann Shihab mit in sein Dorf Sibi. Weit hinten in der Bucht zwängen sich ein paar flache Häuschen an eine Felswand. Hier erscheint eine Hand hinter einem Vorhang, dort ein Frauenkopf. Dass Shihab Besuch anschleppt, kommt selten vor. Er stellt uns seiner Schwester Joaha vor, der Einzigen, die im Dorf Englisch spricht. Dabei hat sie nie eine Schule besucht. "In den Dörfern werden nur die Jungs aufs Internat geschickt", sagt sie. Doch woher rührt ihr tadelloses Englisch? Sie weist auf den Fernseher in der nahezu kahlen Stube, ihren Privatlehrer. Dort laufen Bollywoodfilme nonstop.

Joaha, zwanzig Jahre jung, ist voller Vorfreude: Bald wird sie ihren Cousin Ahmad heiraten. Von klein auf kennen sie sich - seit der Verlobung aber wechseln sie kaum mehr ein Wort miteinander. Denn das schickt sich nicht: "Er sagt hi, ich sage hi. Nicht mehr." Als Liebesbeweis hat er ihr ein ausladendes, mit goldenem Plüsch bezogenes Bett gezimmert.

Übernommen aus:

Geo Saison, Heft 12/2012, ab sofort für 5 Euro am Kiosk. Dort finden Sie auch den kompletten Serviceteil zur Oman-Reportage.

Ihr Haar verhüllt Joaha mit einem malvenroten Tuch. Draußen gesellen wir uns zu drei verheirateten Frauen, die zusätzlich Gesichtsmasken unter ihren Tüchern tragen. Sie hocken im Schatten der Hauswand, mit Blick auf die Bucht. Darunter Fatima, offenbar eine Großtante, ganz klar wird das nicht. Auch ihr Alter bleibt unbestimmt. "Ich habe nicht mitgezählt", spottet sie mit schnarrender Stimme.

Sie freut sich über die Abwechslung; viel passiert hier sonst nicht. Ja, früher! Da mussten sie sich täglich plagen. Zwei Wegstunden bis zur Quelle, dazu das mühselige Sammeln von Feuerholz. Seit aber ein Tankschiff die Wasserspeicher füllt, seit Stromleitungen gespannt wurden und indische Hausmädchen noch im entlegensten Dorf Dienst tun, haben die Frauen ein leichtes Leben. "Wir plaudern eigentlich die ganze Zeit", sagt Joaha mit einem Lachen.

"Wo du Berge siehst, da ist Oman"

Am nächsten Tag fahren wir Richtung Süden, ins Hauptgebiet von Oman, und dafür müssen wir über etliche Grenzen. Entlang der Küste führt die Route, dann durch glühende Ebenen, durch Schluchten im Dämmerlicht. Bis wir kaum mehr wissen, auf wessen Gebiet wir gerade sind. Wie gut, dass Sultan Qabus bin Said, der seit 42 Jahren ebenso autokratisch wie umsichtig regierende Herrscher, eine Faustregel aufgestellt hat: "Wo du Berge siehst, da ist Oman." Seine Dynastie herrscht seit dem 18. Jahrhundert über das Land, das schon im Altertum eine wichtige Handelsregion war und seinen Reichtum vor allem dem Weihrauch verdankte, der im Süden Omans wächst.

Unser Ziel ist der Jebel Akhdar, das höchste Bergmassiv des Sultanats, dessen Gipfel bis zu 3000 Meter messen. Aufgrund seiner Höhe erlebt es mehr Regen als das übrige Küstengebirge, sodass die Hänge etwas grüner, die Wadis etwas feuchter und die Weiden etwas ergiebiger sind. Unser Führer Ibrahim ist mit einer Deutschen verheiratet und daher mit beiden Welten vertraut. Im Wechsel mit seinem Bruder Said steuert er den Geländewagen, in dem sich Zelte, Proviant und Ausrüstung stapeln - und Wasser, Wasser, Wasser.

Am ersten Lagerplatz stehen vor einem zerklüfteten Gebirgsstock rund zwanzig Rundhütten Spalier, so genannte Bienenkorbgräber, aus losen Steinen aufgetürmt. Im letzten Licht des Tages besuchen uns Jugendliche aus dem nahen Dorf. Und berichten von den Warnungen ihrer Eltern vor der uralten Kultstätte: "Geht nicht dorthin, dort hausen Geister." Mitten in der Nacht fegt aus heiterem Himmel ein wütender Wind durchs Tal und rüttelt an den Zelten.

Villen in mediterranem Look

Auf einer Nebenpiste hält am nächsten Morgen ein freundlicher Mann namens Suleiman und lotst uns in sein Dorf. Am Rande eines Palmenhains, gespeist von einer nahen Quelle, stehen alte, aus groben Steinen errichtete Häuser. Doch sie sind weitgehend verlassen, nur eine betagte Witwe harrt aus, weil sie ihre Ziegen nicht aufgeben will. Die anderen Bewohner sind umgezogen: Etwas höher steht ein komplett neues Dorf, lauter Villen in mediterranem Look.

"Früher wäre hier niemand hingezogen", sagt unser Gastgeber, "der Ort liegt viel zu weit weg vom Wasser." Doch jetzt liefert Suleiman mit dem knallblauen Tankwagen für ein paar Cent Wasser in jedes Haus. Dank der mobilen Oasen sind überall im Gebirge neue Wohnsiedlungen entstanden. Jede Familie bekommt vom Staat entweder ein Haus gestellt oder das Grundstück finanziert. Durch Zementrinnen rieselt das Wasser zu Tal. Wir folgen ihm bis zu seinem Ursprung, vorneweg Suleiman in seiner weißen Dishdasha, dem Männergewand.

Zwischen Felsblöcken liegt die Quelle in einer schilfbestandenen schilfbestandenen Kuhle. Frösche springen, Bienen summen, Finken flöten - das Wasser verwandelt alles. Auf dem Rückweg entdeckt Suleiman einen Riss im Zement. Ein winziges Leck nur, doch er wird es dem Feldhüter melden. Auch wenn es jetzt per Tankwagen kommt: Wasser ist immer noch viel zu kostbar, als dass es im Wüstensand verlaufen dürfte.

Mitten in einer Karl-May-Landschaft

Unser nächstes Lager liegt am Eingang eines Wadis. In dieser grünen Kerbe im Gebirge zirpt und pfeift uns ein ganzes Wüstenorchester in den Schlaf. Von hier aus nehmen wir den Jebel Akhdar in Angriff. Steigen drei Tage lang auf, durch eine Karl-May-Landschaft mit engen Felsenpforten, Steilwänden und verborgenen Quellentälern. Das Faltengebirge von Oman ist für Geologen so etwas wie ein Lesebuch der Erdgeschichte, das bis in die ersten Kapitel zurückreicht. Sogar der Erdmantel tritt hier zutage.

Je höher wir steigen, desto mehr schwindet der Schatten der Schlucht. Dafür wird es im Tagesverlauf allmählich kühler, sodass die Hitze erträglich bleibt. Dennoch zählt die Mittagsrast jedes Mal zu den Höhepunkten des Tages, sei es im Dunkel einer Höhle, sei es unter knorrigen Wacholderbäumen, misstrauisch beäugt von herumstreunenden Eseln. Während wir wandern, fährt Said den Geländewagen zum nächsten Lagerplatz.

Kaffee, Datteln und Melonen

Fast überall werden wir mit dem traditionellen Dreiklang der Gastfreundschaft empfangen: Kaffee, Datteln und Melonen. Es schimmert noch die beduinische Tradition durch, Bräuche aus einer Vergangenheit, in der Gastlichkeit eine Lebensnotwendigkeit war. Als Gegengeschenk braucht man nichts weiter mitzubringen als Zeit. Stundenlang sitzen wir mit Männern und Kindern zusammen, genießen den Schatten und die für beide Seiten ungewohnte, aber unterhaltsame Gesellschaft.

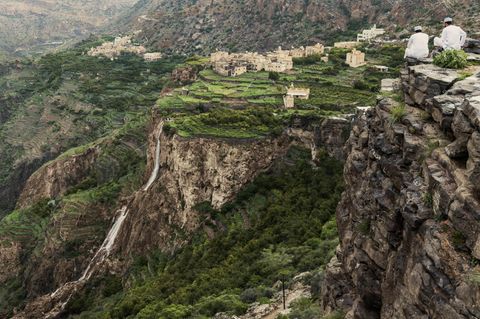

Am dritten Tag erreichen wir das Dorf Ash Shirayjah. Wie eine grüne Kaskade stürzen sich Terrassenfelder den Steilhang hinunter. Doch nur die Hälfte wird noch bewirtschaftet. Viele Männer arbeiten für die Armee, andere pendeln in die Städte. Hamed aber ist noch ein Paradebauer, mit seinem graumelierten Rauschebart, den Lachfältchen und einem stattlichen Zinken, der ihm beim Schnüffeln nützt. Denn Hamed züchtet Rosen, seine Sträucher verströmen einen wunderbaren Duft. Mit beiden Händen stopft er die Blüten in seine Schürze. Zu Hause steckt er sie in die Rosenhölle: einen ummauerten Destillierkessel, in dem sie tagelang schmoren. 300 Liter kondensiertes Rosenwasser gewinnt er pro Saison, für Süßigkeiten, Kosmetika und als Kaffeezusatz.

Zum Abschluss steigen wir hinab in den Himmel - ins Wadi Bani Habib. Wohl seit Jahrtausenden wird in der Oase gepflanzt und geerntet. Wir gehen durch Gärten, in denen Granatapfelsträucher zinnoberrot blühen, uralte Walnuss- und Aprikosenbäume wachsen, Lerchen trällern und Libellen schwirren. Dass Grün die Farbe der Hoffnung ist, daran kann in diesem wüsten, schönen Land kein Zweifel bestehen.